はじめに

2024年からのNISAでは一生涯、運用益(売却益・配当金・分配金)にかかる税金がゼロになるため、配当株投資で、配当金生活をする人にとっては欠かせない制度です。NISAの大幅なアップグレードもあり、書店に行けば、「高配当株本」が売れ筋として平積みされています。

配当株投資の大きなメリットは、株式相場が軟調であったり、暴落が続いていたりしても、配当金として一定のリターンがあることが心の支えになる点が挙げられます。

今回は、初心者でも成功しやすい「自分にあった高配当株の選び方」をご紹介します。

1株から購入できる時代に

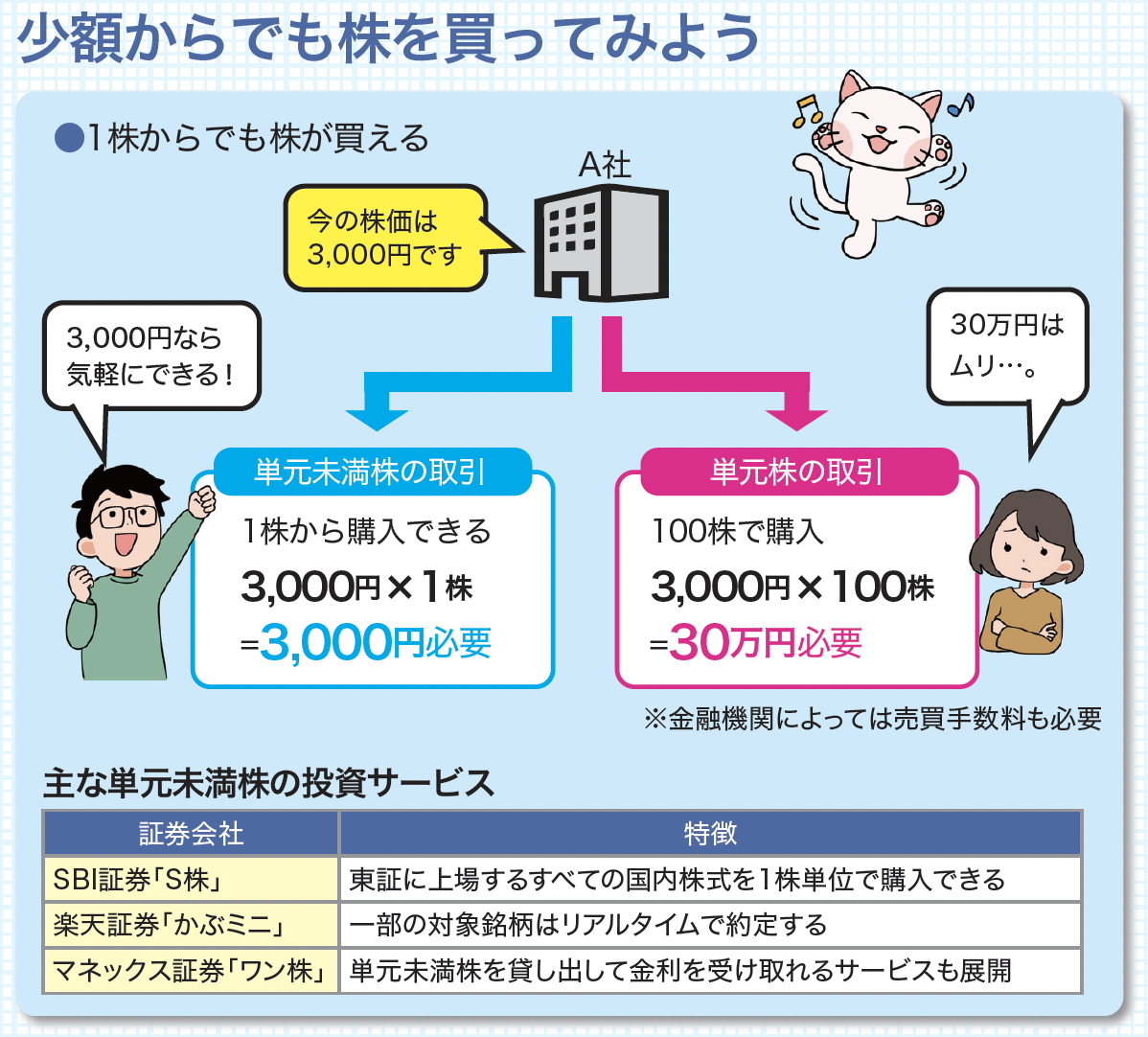

日本株は通常、100株単位の「単元株」で取引されます。株価は1株あたりの価格で表示されているため、単元株を買うにはその100倍の金額が必要です。

しかし、証券会社の中には1株単位での取引ができるサービスを用意しているところもあります。これを利用すれば、1株からでも株を買うことができます。

「知ってる人だけ得をする お金を大きく育てる頼藤式㊙テク」(白夜書房)より

「知ってる人だけ得をする お金を大きく育てる頼藤式㊙テク」(白夜書房)より

1株であっても、本格的な株式投資です。多くのサービスでは、NISAにも対応しています。保有している株数に応じて、配当金も受け取れます。ただし、株主優待はほとんどの場合もらえません。

配当利回りは2.5%以上をチェック

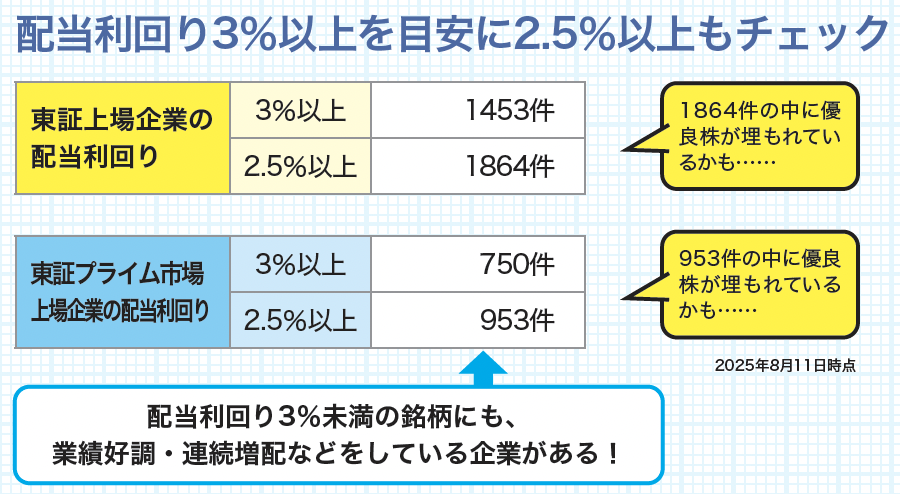

配当金について見る際に最も注目するのが「配当利回り」です。これは配当金が株価の何%を占めるかを表したもので、一般的に3%以上あると「高配当株」といわれます。

しかし、配当利回り3%以上を条件にすると、優良銘柄を逃してしまう可能性があります。

配当利回りが3%に近い優良銘柄を見つけるために、配当利回り2.5%以上を条件に検索すると、選ぶ銘柄の幅が広がります。

「知ってる人だけ得をする お金を大きく育てる頼藤式㊙テク」(白夜書房)より

「知ってる人だけ得をする お金を大きく育てる頼藤式㊙テク」(白夜書房)より

例えば、乳酸菌飲料に強みのあるヤクルト本社(2267)の配当利回りは2.67%、増収増益で23期連続の増配を実現したドラッグストアのサンドラッグ(9989)の配当利回りは2.82%と3%近い水準です(いずれも2025年9月4日時点の数値)。

ただし、配当利回りだけで銘柄を選ぶことは禁物です。その計算の性質上、例えば業績が下がって株価が下がっている時は配当利回りが上がるためです。

つまり、配当利回りが高い銘柄は不人気銘柄という可能性も高まります。配当利回りは銘柄選びの最初のフィルターとして用いるのがよいでしょう。

好業績の高配当銘柄をスクリーニングするのに役立つのが「連続増配」

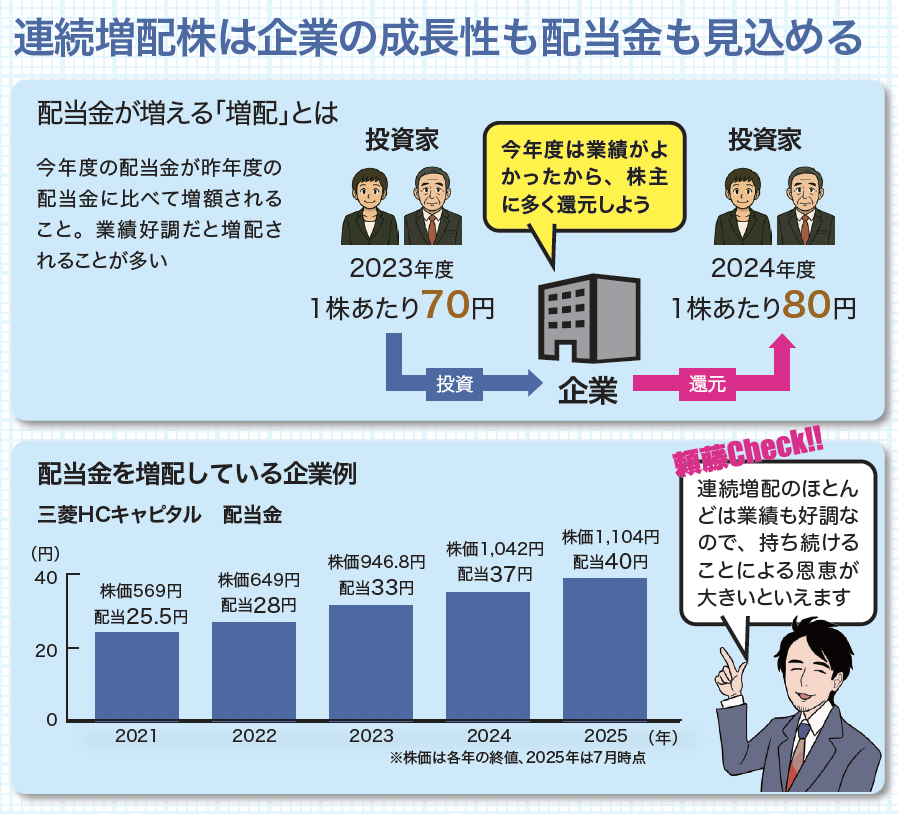

配当金と企業の業績の間には、非常に密接な関係があります。一般的な傾向として、業績がよければ配当金は増額され、逆に悪化すれば減額されます。そのため、毎年出される配当金の推移は、その企業が毎年しっかりと利益を出し続けられているかどうかの指標になります。

1株あたりの配当金が前年より増えた状態を「増配」、逆に減った状態を「減配」といいます。

中でも配当金が毎年連続で増配している株を「連続増配株」と呼び、高配当株投資を行ううえでは欠かせない銘柄です。企業の業績が右肩上がりで成長しているがゆえに連続増配が可能であり、安心して持つことができるでしょう。

「知ってる人だけ得をする お金を大きく育てる頼藤式㊙テク」(白夜書房)より

「知ってる人だけ得をする お金を大きく育てる頼藤式㊙テク」(白夜書房)より

また、増配はしていなくとも減配しておらず、配当金の推移が横ばいになっている銘柄は、安定した経営が続いているといえます。

配当金が増配、または横ばいであることを条件に探すと、配当利回りだけでは見つけられない、今後有望な銘柄を見つけることができます。

配当性向は30〜50%が目安

企業の最終的な利益である純利益のうち、どの程度の割合で配当金が分配されたのかを示した指標が「配当性向」です。株主に出す配当金の総額を当期純利益で割って算出できます。

例えば配当性向が10%だった場合、純利益の10%が配当金として株主に配分されている、ということになります。一見、高ければ高いほど投資家にとってよいように思えますが、一概にそうともいえません。配当性向が低いと配当に回される資金が少なく、もらえる配当金が少なくなるわけですが、そうした企業は将来を見越して剰余金を貯めている可能性があります。

一方で配当性向が80%を超える水準になるなど、高過ぎる場合、会社の成長にお金を回すよりも、利益の多くを配当金に回していることになり、企業の持続性や将来性に不安が残ります。

配当性向は業界によって平均値に差がありますが、銘柄選びの際にはおおむね30~50%くらいを目安にしておくとよいでしょう。