新着記事

48歳で住宅ローンを組んだ共働き男性。3歳と11歳の子ども2人の学費を賄える?

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、48歳、会社員の男性。48歳で住宅ローンを組んだ相談者。完済予定は80歳。ローンを支払いながら、3歳と11歳の子どもの教育費を賄えるのか心配されていますが……。FPの渡邊裕介氏がお答えします。

2022年1月の電子帳簿保存法改正、電子保存の義務化も

認知に課題

2022年1月に「改正・電子帳簿保存法」が施行されます。これにより、税務処理に関わる帳簿などの書類を電子データ化し保存する作業で負荷が軽減され、企業はペーパーレス化を進めやすくなるでしょう。ただし、これまで紙保存が認められていたデータの電子保存が義務化される場面もあり、デジタル化に向けた政府の姿勢が強く表れた改正です。

2022年のiDeCo改正で注意する点は?59歳パート主婦で自分に影響がある部分を知りたい

今から確認しておくべき3つのポイント

2022年からiDeCoの改正が続きますが、来年60歳になる人は注意が必要です。今回はiDeCoに加入している59歳のパート主婦からの相談を元にお伝えします。改正に伴い注意する点や取るべき選択肢にはどのようなものがあるのでしょうか。

簡単レシピ「里芋とかぼちゃのオーブン焼き」

切ってオーブンで焼くだけ!

今回は切ってオーブンで焼くだけ!簡単にできるレシピの紹介。ボリュームもあるので、満足感たっぷりです。ぜひ秋の味覚が並んだ食卓を楽しんでみてくださいね。

住宅購入で貯蓄を使い果たした50代新婚夫婦。効率よくストレス少なく老後資金を貯めたい

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、50代で再婚されたご夫婦。同居にあたって貯金で住宅を購入し、蓄えはほぼゼロに。これから2人で老後資金をつくっていく予定ですが、お互いを尊重しつつ効率よくお金を貯めるための家計管理方法が知りたいといいます。家計再生コンサルタントの横山光昭氏が運営する『マイエフピー』のFPがお答えします。

缶詰を使って簡単「サバ缶とこんにゃくの炊き込みご飯」

栄養たっぷり

サバの味噌煮缶を使って作る「サバ缶とこんにゃくの炊き込みご飯」を紹介します。サバ缶は骨までまるごと食べることができて栄養たっぷり!味もついているので、少ない材料で簡単に調理することができますよ。

計画的に「大掃除」、成功させる片付けポイントは?終わらなかった…にならないために

大掃除To Doリスト

コロナで在宅時間も増え、家の掃除をする時間が増えました。大掃除は早めにはじめて、いつもより範囲を広げた大・大掃除をしてみてはどうでしょうか。家の中にある不要なものは全てを捨てたり売ったりして家から出し、日ごろの掃除を簡単にできる環境づくりからはじめ、収納場所を変えたり模様替えをしたりして生活をしやすい環境にし、最後に大掃除をするステップです。

なぜか貯蓄が増えない人のための「マネーフォワード ME」のざっくり家計管理術

先取り貯蓄の罠

「なぜかお金が増えない」「それほど贅沢しているわけではないのに貯金が無くなる」「自分と同じ程度の収入のはずなのに、なぜか自分だけ家計が厳しい」「よく言われる貯金方法をやってみたがうまくいかない」と感じている人もいるでしょう。なかなか貯蓄が増えない人の多くは、理由を理解していません。収入から支出を引いた収支が貯蓄に変わりますが、この当たり前のことをコントロールできないでいます。今回は、貯蓄が増えない理由と、対策について順番に考えます。1.先取り貯蓄の罠2.支出を覚えられない3.家計簿が続けられない4.家計簿アプリによる管理とキャッシュレス5.家計簿をつけても改善しない6.家計を振り返る習慣をつける7.予算を立てる

10月の個人消費はどのくらい回復?最新の消費動向と企業が抱える2つのコスト

新型コロナ感染が落ち着いた日本経済の注目ポイント

長期に渡った新型コロナウイルスによる行動制限も徐々に緩和され、我々の生活も日常を取り戻しつつあります。一方で、11月15日に発表された2021年7~9月期のGDP統計では、実質GDP成長率の伸び率が前期比でマイナス0.8%、年率換算でマイナス3.0%であり、発表前に民間機関が予想していた数値を下回りました。大きな要因の一つは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令を背景とする、個人消費の減速です。GDPのうち約5割を占める個人消費が前期比マイナス1.1%となったことで、7~9月期の成長率が押し下げられた上、先行きの個人消費動向にも不安を残す形となりました。10~12月期の成長率を考える上でも、今後の個人消費への関心はますます高まっています。今回はマクロ系の指標に着目しながら、現在の消費動向と今後の企業業績を見ていくポイントについて見ていきましょう。

30代で世帯年収1700万円、資産4000万円超。恵まれた家計に潜む落とし穴とは

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、38歳、会社員の女性。34歳の夫と共働きで、年収は1,700万円以上、資産は4,000万円超と、高収入。子どもが小学生に上がった頃に相談者が転職を考えており年収が大幅に下がると予測していますが、家計の先行きはどうなるのでしょうか。FPの氏家祥美氏がお答えします。

インフレに苦慮するFRBとデフレ脱却を目指す日銀、来年以降は円一人負けに?

為替市場のテーマは引き続き各国の金融政策

ドル円相場は再び115円に接近するなど、円安が進行しています。ここでは、各国の金融政策の方向性という視点から今後のドル円相場の行方を予想してみたいと思います。

夫にガンが発覚し妻名義で住宅ローンを組んだ夫婦「第一子も生まれる予定。今後が不安です」

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、34歳、会社員の女性。夫にガンが発覚し、妻名義で住宅ローンを組むことになったという相談者夫婦。現在相談者は妊娠中で4月に第一子が生まれる予定。現在夫は完治していますが、しばらくは入れる保険もなく、今後にどう備えればいいか不安だといいます。FPの鈴木さや子氏がお答えします。

「つみたてNISA」投資信託の選び方、全世界株式にも種類があるけどそれぞれの特徴は?

eMAXIS Slim・SBI・楽天の全世界株式

つみたてNISAの口座開設者数は、2020年12月末時点で302万口座を突破して、2021年も大きく口座数をのばしています。つみたてNISAは、金融庁が指定した投資信託の中からつみたてる商品を選択していくのですが、商品の特性をあまり理解せずに購入している人も多いです。つみたてNISAで買うことのできる投資信託の中から、全世界株式、先進国株式、米国インデックス、新興国、日本のインデックスと、バランスファンドについて、具体的な商品を参考にしながら特徴をおさえていきましょう。今回は、つみたてNISAで買える、全世界株式について考察します。

再び訪れる物流業界の危機「2024年問題」とは?対策で先行する注目の3社

ドライバー不足へ対策急務

物流業界では2024年に向けて、再度物流危機に直面しています。前回、物流危機が顕在化した2017年は、ECの成長に伴い急増する宅配貨物の配送網のひっ迫がきっかけであり、物流業界はこれを運賃値上げで乗り切りました。値上げによる収入を原資に、物流事業者はドライバーの労働環境を是正し、ドライバーの採用強化や離職防止策を打ち、何とか「運べない」状況を回避しました。しかし、貨物量と輸送能力のいわば物流における「需給」はバランスしたとは言えず、また貨物量の局所的な増加による偏在で、輸送効率は悪化の傾向が続いていることから、今後改めて「運べない」事態が危惧されます。そこに、拍車をかけるとみられるのが「2024年問題」です。

高校数学を楽しいと思える人に共通する2つの考え方

「計算力」だけでは理解しきれない数学の世界

中学までは数学が得意だったはずなのに、高校に入った途端についていけなくなった……そんな経験を持つ人は少なくありません。『そういうことだったのか!高校数学』の著者であり、Z会進学教室の数学講師も務める石原泉先生は、高校数学を理解するには「論理力」と「読解力」が必要だといいます。高校数学の苦手克服のコツをお聞きしました。

独身で一人っ子のため、親と自身の介護が心配な55歳男性。FPのアドバイスは?

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、55歳、フリーランスプログラマの男性。独身で一人っ子のため、両親が介護状態になった時のお金や、自分自身の介護のことも心配されています。FPのアドバイスは? FPの飯田道子氏がお答えします。

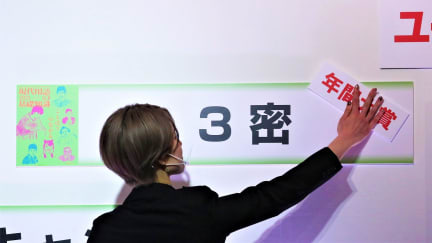

2021年新語・流行語大賞ノミネートに見る「新型コロナ」からの回復度合い

10/28~11/11の全国新規感染者は最大時1%未満

新型コロナウイルスの感染は、かなり落ち着いた状況が続いています。NHKのHPによると、全国の新型コロナウイルス新規感染者の過去最高は8月20日の25,992人でしたが、10月27日の310人を最後に、最高水準の1%以上の水準になったことはありません。10月28日から直近11月11日まで15日連続して、新規感染者数は過去最高の1%未満という落ち着いた状況が続いています。また、首相官邸のHPによると、ワクチン接種が完了した割合は、11月11日時点では74.5%になりました。ワクチン接種は順調に進んできました。こうした状況下で、コロナ禍からの回復が様々なところに表れています。11月4日に発表された「2021ユーキャン新語・流行語大賞」のノミネート語30では、今年も「新型コロナウイルス」関連語が多く選ばれましたが、その割合は全体の20%にとどまり、2020年の50%に比べると大きく低下しました。写真:2020年の新語・流行語 年間大賞「3密」<長田洋平/アフロ>

4年半後に5000万貯めてサイドFIREしたい夫婦。子どもが2人できても達成できる?

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、28歳、会社員の女性。あと4年半で資産を5,000万円貯めて夫婦揃ってセミリタイア(サイドFIRE)を目指したいという相談者。子どもを2人希望していますが、子どもを授かってもプラン通りにFIREできるでしょうか? FPの秋山芳生氏がお答えします。