はじめに

遺族年金の見直し4つのポイント

2025年6月13日に成立した年金制度改正法には、遺族年金の見直しが盛り込まれています。

厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」には「改正のねらい」として次のように書かれています。

○遺族厚生年金を、女性の就業率上昇等の社会変化に合わせ、男女問わず受給しやすくします。

○遺族基礎年金を、子ども自らの選択によらない事情に関わらず、受給しやすくします。

現状の遺族厚生年金の制度には男女差があります。

遺族厚生年金の制度ができた頃は「夫は仕事、妻は家庭」という具合に、性別によって家庭の役割分担をするのが普通でした。そのような家庭で、稼ぎ頭の夫にもしものことがあったら、生活が長期間にわたって苦しくなってしまいます。それをカバーするために、遺族厚生年金は主に妻に支給する年金として用意されてきたのです。

しかし、今は専業主婦世帯よりも、夫婦ともに働く共働き世帯が中心。この実態に合わせて遺族厚生年金を見直し、男性でも女性でも受給しやすくする改正が行われます。

また、現状の遺族基礎年金の制度では、子どもを養育している人の状況によって子どもの遺族基礎年金が支給停止になってしまうことがあります。そのような支給停止をなくし、子どもが遺族基礎年金を受け取れるようにする改正が行われます。

遺族年金の具体的な見直しのポイントは、大きく分けて次の4つです。

改正①:遺族厚生年金の給付が原則5年間の「有期給付」になる

遺族厚生年金の給付は、原則5年間の「有期給付」になります。

<遺族年金の改正内容>

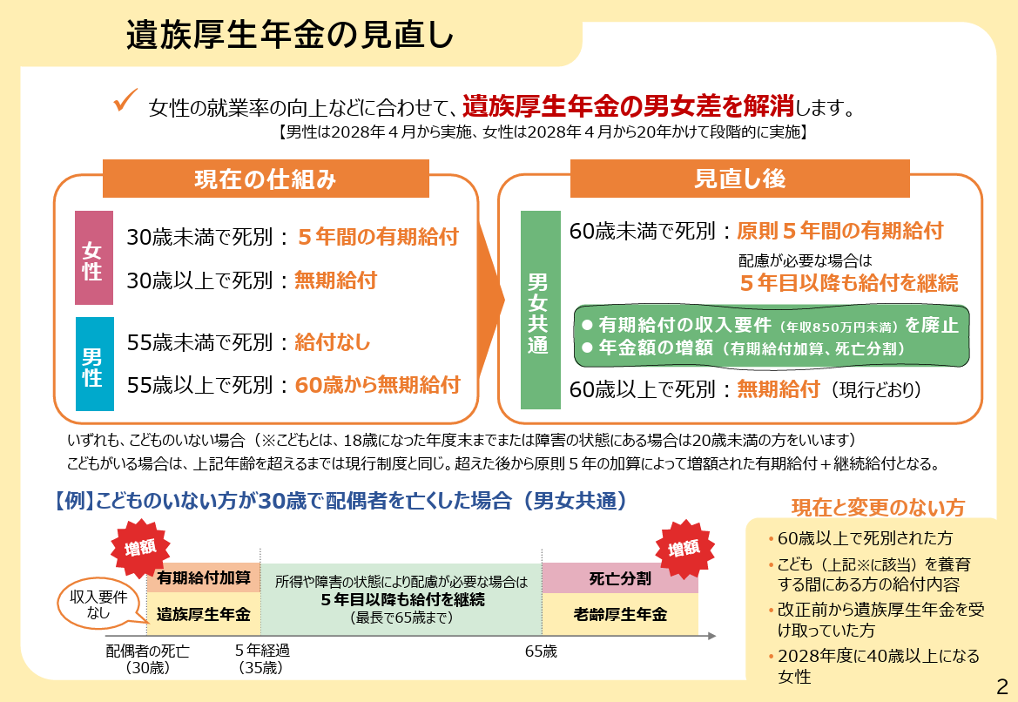

厚生労働省の資料より

厚生労働省の資料より

現状、遺族厚生年金がもらえる期間は、次のようになっています。

・30歳未満…5年間の有期給付

・30歳以上…無期給付

【男性】妻が亡くなったときに

・55歳未満…給付なし

・55歳以上…60歳から無期給付

これが遺族年金の見直し後は、

・60歳未満…原則5年間の有期給付

・60歳以上…無期給付

これまで遺族厚生年金をもらえなかった60歳未満の男性も、原則5年間の遺族厚生年金をもらえるようになります。男性の変更は2028年4月からすぐに実施されます。

一方、これまで遺族厚生年金を無期限でもらうことができた30歳以上60歳未満の女性の遺族厚生年金は、5年間の有期給付になります。ただし、男性と違って、2028年4月になったらすべての女性の遺族厚生年金がすぐに有期給付になるわけではありません。

以下の方は、2028年4月以降も無期給付です。

・60歳以上になってから配偶者が亡くなった人

・2028年度末に40歳以上の人(1989年(平成元年)4月1日までに生まれた人)

・18歳年度末までの子どもがいる人

(子どもが18歳年度末に達するまでは遺族基礎年金と遺族厚生年金がもらえる。子どもが18歳年度末を超えたあと、遺族厚生年金は5年間の有期給付になる)

2028年4月の改正後、20年かけて順次有期給付となる人の年齢が上がり、最終的には「60歳未満は有期給付」となります。

改正②:遺族厚生年金の金額が増える

遺族厚生年金が5年の有期給付になることによる配慮措置として、遺族厚生年金の金額に加算が行われます。

<遺族厚生年金の増額>

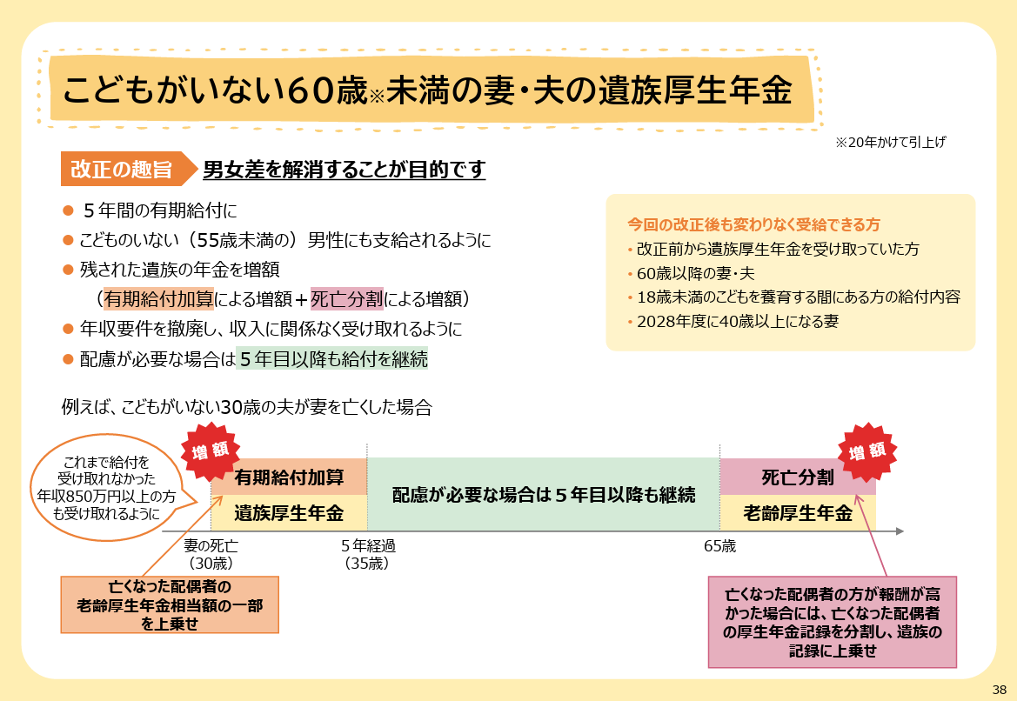

厚生労働省の資料より

厚生労働省の資料より

改正後の遺族厚生年金には、次のような加算が行われます。

・有期給付加算

遺族厚生年金の有期給付の5年間限定で「有期給付加算」が行われます。現状もらえる遺族厚生年金の金額は「死亡した夫(妻)の厚生年金の3/4」ですが、有期給付加算では、死亡した夫(妻)の厚生年金の1/4が上乗せされます。もらえる年金額は現在の遺族厚生年金の金額の約1.3倍に増える計算になります。

・継続給付

5年間の有期給付が終わったあとも、障害のある方や収入が十分でない方は「継続給付」といって、引き続き増額された遺族厚生年金が受け取れます。就労収入が年間132万円(月収約11万円)以下ならば、遺族厚生年金は5年経過後も全額支給されます。また、就労収入がそれ以上の場合、収入と年金の合計額が緩やかに増加するように年金額が調整されます。

・死亡分割

死亡した夫(妻)の収入が妻(夫)よりも多い場合、妻(夫)の老齢厚生年金に死亡した夫(妻)の厚生年金記録が上乗せされる「死亡分割」が導入されます。これにより、原則65歳からの老齢厚生年金の金額が増えます。