はじめに

新社会人にとって、初任給はこれからの人生設計の第一歩となる大切なお金です。初めての給与をどう使うかによって、将来の家計管理の土台が築かれます。この大切な一歩目で、浪費癖がついてしまうと、改善するのはなかなか難しいものです。自分の収入にあった計画を立て、無駄遣いを防ぎながらも、明るい未来へ繋がる家計管理を目指しましょう。

初任給の使い道と理想的なバランス

家計管理の第一歩は、収入と支出を把握することです。給与は「額面」と「手取り」に分かれ、実際に受け取る金額(手取り)は税金や社会保険料を差し引いた後のものになります。この手取りと支出をしっかり把握し、可能な範囲で理想的なバランスを保ち、やりくりしていきましょう。

まずは参考として、同世代の社会人が、平均、どのくらいの収入と支出で生活しているのかをご紹介します。

新社会人の平均初任給と平均生活費

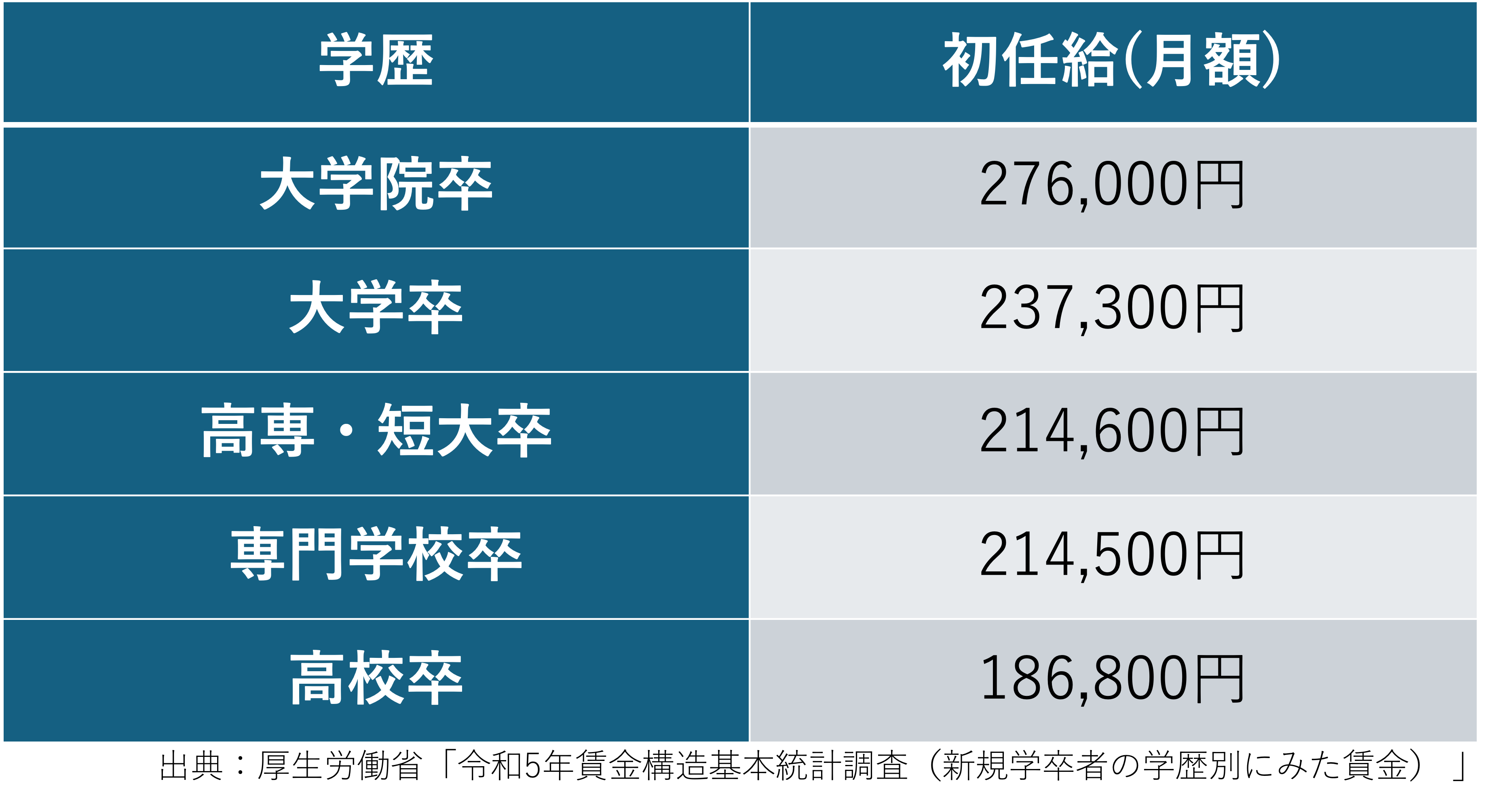

厚生労働省の調査によると、学歴別の初任給の平均額(男女計)は以下の通りです。

このうち、実際に家計管理していく手取り額はいくらになるでしょう。年収によって税率や保険料の割合が変わるため、おおよその目安にはなりますが、額面の75%~85%になるといわれています。大学卒では、およそ18万~20万ほどです。2年目からは前年の給与所得に対して課税される住民税の天引きが始まります。一般的には2年目は1年目より手取りが減る傾向にある点に注意しておきましょう。

次に、毎月かかる生活費の目安です。総務省統計局の調査によると、単身世帯(34歳以下)の平均生活費の内訳は以下のようになっています。

上記はあくまで平均です。特に、住居費の中には、会社の寮で低く抑えられている場合や地域差もありますので、ご自身との違いも踏まえ、目安にしてください。

他世代と比較すると、教育・教養娯楽費、その他の消費支出の中の理美容サービス費が高い傾向にあるのも世代の特徴です。

理想的な支出割合の目安

平均の数字を参考に自分の予算を考えることができますが、もう一点、参考になる目安をご紹介します。家計管理の基本ルール「50-30-20ルール」です。

- 生活のために必ず必要なお金(NEEDS):50%

- 自由に使うお金(WANTS):30%

- 貯蓄や予備資金(SAVINGS)20%

上記の割合で管理していく、非常に分かりやすくシンプルな方法です。例えば、手取り20万円の場合、生活費10万円、自由に使えるお金6万円、貯蓄4万円という配分が理想的です。

ただし、都市部では家賃が高くなる傾向があるため、「家賃は手取りの30%以内」を目安にするとよいでしょう。上記の例の場合、手取り20万円の30%が家賃となると、生活費10万円のうち6万円が家賃です。他の生活費を4万円で抑えるか、自由に使うお金か貯蓄を削るのか、その心地いいバランスは人それぞれです。理想割合を目標にしながら、トライアンドエラーを繰り返し、自分のちょうどいい割合を見つけてください。

ボーナスをよりよく活用する支出割合とは?

夏や冬のボーナスは、まとまった金額が手に入る機会です。以下のように計画的に活用すると、将来の資産形成の土台になります。

- 貯蓄や投資:50%~60%

- 自己投資:20%~25%

- 特別な経験(旅行や親孝行など):20%~25%

まとまったお金が入ってくるボーナス時は、日頃できないような金融投資や自己投資にもチャレンジしやすいですね。