検索結果

検索ワード:自動車(検索結果 914件)

50代事務職や20代教師がIT産業に転身−−政府が成長戦略として投資する「リスキリング」とは?

年収アップを実現したケースも

政府が今後5年で1兆円を投じる方針を打ち出し注目を集めている「リスキリング」。そもそも、リスキリングとは「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」(出展:リクルートワークス研究所「世界が急ぐリスキリング、日本はどう追うべきか」2021年1月)だと言います。リスキリングでは、業務外に時間をかけてスキルアップに取り組むなど学習環境を用意する以外にも、派遣を最初のステップとして異業種・異職種の仕事にチャレンジするのも選択肢の一つです。技術者派遣をおこなうスタッフサービス・エンジニアリングを利用し、未経験から成長産業のITエンジニアへ転身した実例を交えて紹介します。

免許返納と運転継続、比べてみたらどちらがお得? 年間費用を試算してみた

返納時期はライフスタイルに合わせて

65歳定年を迎えた後、免許を返納するかどうか悩まれるひとがたくさんいます。通勤の足として、子どもの送迎や買物など、自動車が必要不可欠な地域の場合、免許返納は大きな決断といえます。自動車を運転し続けるくらしと、免許返納し自動車のないくらしとの経済的な比較を踏まえ考えます。

自己破産した後にできなくなることとは?法人破産と個人破産のつながりを弁護士が解説

会社のたたみ方(2)

法人破産と関係が深い経営者個人の破産=自己破産について、誤解されているケースも多いようです。そこで、弁護士の福西信文 氏の著書『「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方』(合同フォレスト)より、一部を抜粋・編集して法人破産と個人破産のつながりについて解説します。

ファストリにキーエンス、オービックも…投資単位100万円超え企業が東証から要請された株式分割とは?

売買代金トップの企業は

最近、東証の売買代金トップは、ほぼレーザーテック(6920)が占めています。11月16日(水)には同社株だけで6121億円の売買代金をこなし、プライム市場全体の17%を占めました。現在も10%を超える売買代金が続いています。自動売買の増加など、さまざまな要因はあると思いますが、この1社が占める売買代金の上昇は異常な様相です。

走行距離課税やNISA拡充が検討されている「税制調査会」とは?税金の法律が変わるプロセスを税理士が解説

2023年度の変更が検討されているのは?

2023年度に向けた税制改正の議論が国会で本格化してきている、というニュースを聞いて「最近、走行距離課税とかが話題になったけど、新しい税金のことはよくわかりません」という方もいるでしょう。なんて……嘆かわしい!税金の法律は、さまざまなプロセスを経て変わっていきます。まだ決まったものでも、いますぐ変わるものでもないのです。今回は税金の法律が変わるプロセスについて、お笑い芸人で本物の税理士、税理士りーなが解説していきます。

「経済的に安定していないと幸せではない」と考えるひとこそ知っておきたい、お金の健康フィナンシャル・ウェルビーイング

「金融教育=投資教育」ではない

フィデリティ・インスティテュート首席研究員の浦田春河です。90年代に米国で401(k)プランの販売を担当。帰国後、日本の確定拠出年金制度の創設をサポートし、その後も継続的に改善策を提案しています。また、ビジネスパーソン一万人アンケートや各種グローバル調査も担当しており、フィナンシャル・ウェルビーイングなど、お金に関する新しい考え方やトレンドを紹介していきます。最近、ウェルビーイングという言葉を耳にする機会が増えました。ですが、じつはこの言葉の意味がよくわかっていないという人も多いのでは。ウェルビーイングは4つに分解すればわかりやすくなります。日本人のウェルビーイングは世界と比べてちょっと低めというデータが出ています。今回はこのウェルビーイングについて、そして、その中でもお金の面にフォーカスした「フィナンシャル・ウェルビーイング」という言葉について解説します。

浪費癖があり貯蓄が苦手な50代夫婦「余裕のある老後を送りたいけど不安になってきた」

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、56歳、会社員の女性。若い頃から浪費癖が治らず、貯蓄が苦手だという相談者。家計をチェックしたFPが指摘する「今すぐやったほうがいいこと」とは? FPの氏家祥美氏がお答えします。

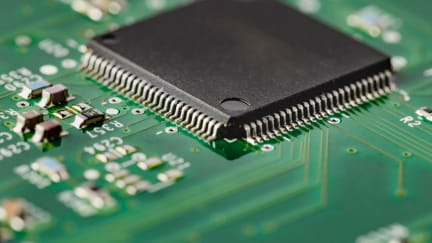

トヨタやNTTが出資する新会社、次世代半導体の量産化を発表−−背景にある米国の日本に対する姿勢の変化

米中の技術覇権対立で日本企業に期待すること

政府は11月8日(火)、2022年度第2次補正予算案を閣議決定しました。総合経済対策は「物価高・円安への対応」などを重点分野に掲げ、経費として29兆861億円を確保しました。「物価高騰・賃上げへの取り組み」に7兆8,170億円、「円安を生かした地域の『稼ぐ力』の回復・強化」に3兆4863億円、「『新しい資本主義』の加速」に5兆4,956億円などが含まれています。

物価上昇で再建費用が足りなくなる可能性も。火災保険の保険金額、どう設定するべき?

保険金額は再建できる評価になっているか?

自然災害の多発により、保険料値上げが続く火災保険。大規模災害では国や地方からの助成があるものの、火災保険には根っことなる公的保険がありません。くらしの基盤となる建物や家財に起きた大きな損害は火災保険で備えることが多いでしょう。ですが、火災保険に入っているだけでは安心といえません。自分にとって、適正な補償になっているかご存知でしょうか?

ウォーレン・バフェット、ジェフ・ベゾス、イーロン・マスク…大富豪が「時間」にこだわる真意とは

お金を増やす思考法(1)

世界の大富豪はどんな哲学を持ち、その考え方や生き方に共通点はあるのでしょうか?ジャーナリスト・桑原晃弥 氏の著書『世界の大富豪から学ぶ、お金を増やす思考法』(ぱる出版)より、一部を抜粋・編集してウォーレン・バフェット、ジョン・ロックフェラー、ジェフ・ベゾス、本田宗一郎、イーロン・マスクについて紹介します。

ボーナスで補填しないと生活が回らない30代新婚夫婦。家計改善の3ステップ

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、30代共働きの新婚夫婦。共働きで残業も多いため、家事にかけられる時間が少なく、つい支出が多くなってしまうという相談者。不足分はボーナスで補填しているそうですが、どこから改善すればよいでしょうか? FPの秋山芳生氏がお答えします。

アメリカでは10人に1人が支払い遅延も。後払い決済の落とし穴と失敗しないためにするべきこと

導入が広がりつつある後払いの注意点

新型コロナウィルスの影響から買い物する際、なるべく非接触を心掛け、現金支払いから電子マネーに変えた人も多いのではないでしょうか。この電子マネーには「前払い」「即時払い」「後払い」の3つのタイプがあります。今回は「後払い決済」について、解説します。

ガソリンや映画、ファミレスまで安くなる! 知らないと損なJAF優待の使いこなし方

クルマのトラブルだけじゃない

バッテリーが上がった、タイヤがパンクした、突然動かなくなった…。車の「困った」に対応してくれるのがJAF(日本自動車連盟)です。じつは、JAFの会員になると、全国のさまざまな施設で割引や特典などが受けられることをご存じでしょうか。もし使っていなかったらもったいない! 今回はそんな「JAF優待」のお得な使い方を紹介します。

結婚出産で貯蓄は150万に。奨学金200万をかかえるアラサー夫婦の貯蓄計画は?

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、28歳、会社員の男性。結婚、妻の妊娠と、ライフイベントで出費があり、貯蓄が減ってしまい将来が不安になっている相談者。これからどんな貯蓄計画を立てればよいでしょうか。FPの鈴木さや子氏がお答えします。

新興国に投資すれば長期的に資産は増える?

外貨投資の考え方(4)

これまで幾度となく起こった新興国投資ブーム。はたして、新興国に直接投資するのは正しいことなのでしょうか。

実家を相続することになったら知っておきたい維持コストとリスク、土地の活用法も

実家の終活(1)

相続は、その発生から相続税の申告までの期間が10カ月しかないため、あらかじめ相続について考えておくことは重要です。そこで、宅地建物取引士で上級相続診断士の小島一茂 氏の著書『“負動産”にしないための実家の終活』(同文舘出版)より、一部を抜粋・編集して実家の維持コストについて解説します。

副業で開業届を出すべきじゃないのはどんな人? 覚えておきたい青色申告のメリット

赤字でも恩恵があるのか

時代は令和になり、働き方も多様化しオンラインで得られる収入や職種も増えたことから、開業する方も増えてきました。開業すると、税に関する申告手続きである確定申告を自分で行うことになります。でも、「青色申告なんてややこしいし、白色申告でも別にいいでしょ!」ですって? なんて……嘆かわしい! 違いを知らないことで、手元に残るお金がグングン減っていってしまうことがあります。本当に事業として稼いでいきたい方のために、その一歩目を踏み出せるよう、お笑い芸人で本当の税理士である税理士りーなが解説します。

DINKs別財布のアラフォー夫婦。中古マンション購入+リノベーションにいくらかけられる?

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、38歳、会社員の女性。42歳夫と2人暮らしの相談者。都内の中古マンションを購入し、リノベーションしたいとのことですが、いくらぐらいまでなら老後に支障がないでしょうか。FPの氏家祥美氏がお答えします。