はじめに

「役職定年で給料が半分になるらしい…」同じ会社の先輩方から話を伺い不安になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際その年齢が迫っている方はより切実です。

収入減が予想される場合は「生活防衛」のための準備と対策をあらかじめ講じることが非常に重要になります。

役職定年での収入減の実態や、この変化を乗り越え、その後の人生を物心ともに豊かに送るための方法を解説していきます。役職定年後も安心して暮らすために、不安を希望に変える生活設計をしていきましょう。

年齢を1つ重ねるだけで給与が減る制度

長年勤め上げた会社で重要なポストを任され、第一線で活躍されてきた会社員とって、「役職定年」は避けて通れないテーマの一つでしょう。会社の制度として多くの企業が導入している役職定年は、特定の年齢に達すると役職から外れ、それに伴って給与体系が見直される仕組みです。

もちろん、これは会社が組織の新陳代謝を図り、若い世代に機会を与えるための制度ですが、当事者にとっては、年齢を1つ重ねることで能力が急激に下がるわけではないのに、長年当たり前だった給与が大きく減るという、非常に現実的な課題に直面します。

まずは、役職定年の現状をみていきましょう。人事院「民間企業の勤務条件制度(令和5年調査結果)」では、事務・技術系職種がいる企業のうち、「役職定年制がある」企業は全体で16.7%、500人以上の企業ではさらに割合が高く27.6%です。役職定年制を「今後も継続」する企業の割合は、95.3%と非常に高いのが現状です。

実際の役職定年の年齢は55歳~60歳が多く、部長級・課長級の役職定年だけでなく、課長級より下位の役職にも役職定年制が「ある」企業の割合は61.8%です。

50代後半から下降する給与の現実

役職定年による給与減少の幅は、企業の規模や業種、個人の役職や貢献度によって大きく異なりますが、それまでの給与の1割から5割程度減少するといわれています。

例えば、役職手当が月に10万円支給されていた場合、年間で120万円の給与減少となります。これにより、住宅ローンや教育費、老後資金の計画に大きな影響が出ます。特に、それまで高額な役職手当が支給されていた管理職や、今後の進学先により教育費に大きなブレがありそうな家庭の場合、その影響はより顕著です。

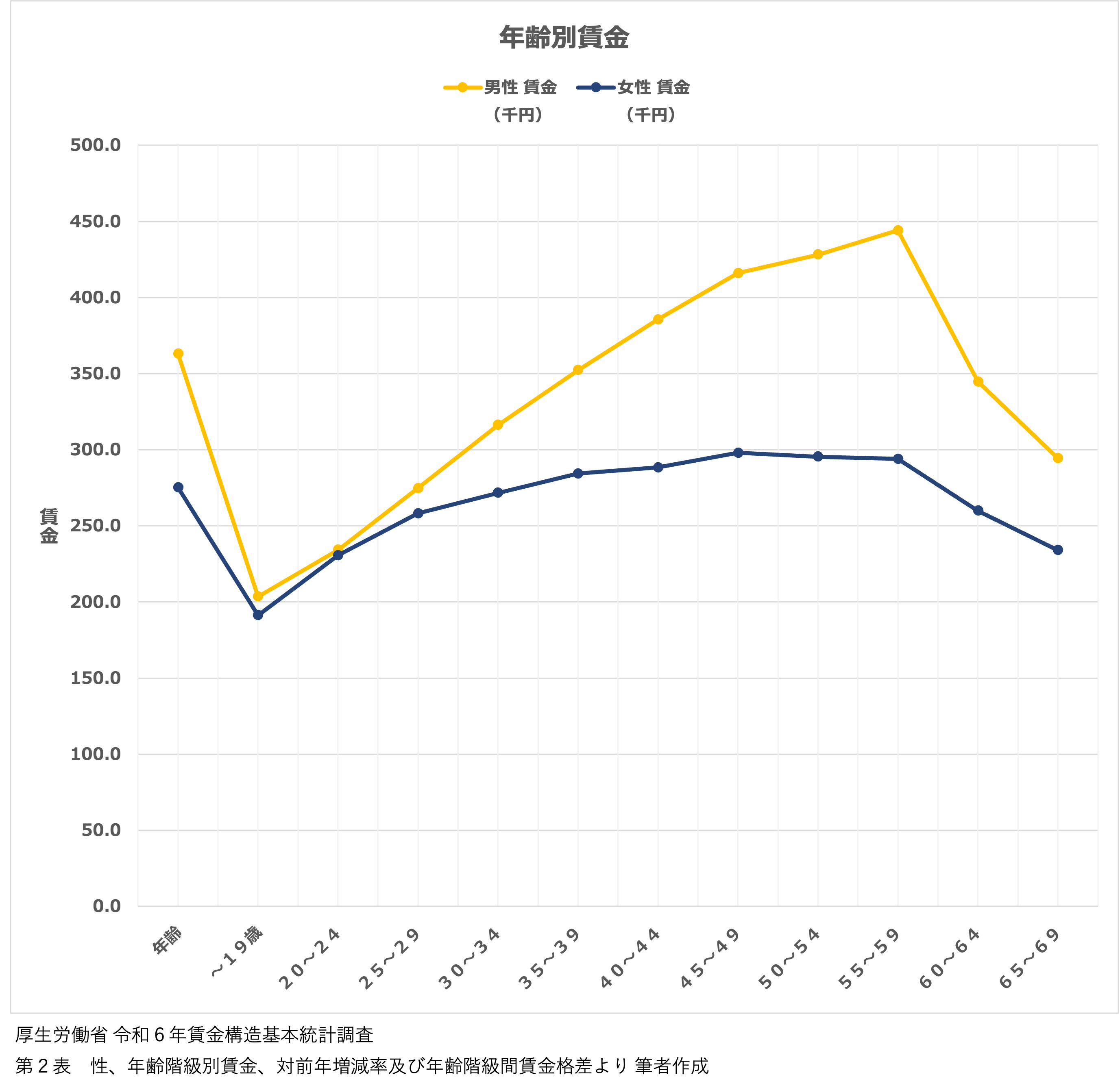

下の図のように、多くの日本企業では、年齢とともに賃金が上昇する賃金カーブを描いていますが、50代後半から60歳にかけては、賃金が大幅に下降することがわかります。これは、役職定年による賃金減、定年後の再雇用における賃金水準の低下などが複合的に作用しているためです。このような急激な落ち込みがある場合は対策が必要となります。

もちろん、役職定年後も多くの企業では継続雇用制度が導入されており、定年まで、あるいは定年後も雇用が継続されるケースが最近では一般的になりました。企業側も優良人材の確保の観点から、賃金を旧制度での再雇用時の約5割から約8割程度へ引き上げるケース、現役から65歳まで一貫した処遇・評価制度へ改定するケースもでてきました。

とはいえ、役職を解かれた後の業務内容は、それまでの経験やスキルが十分に活かされない、あるいは責任範囲が大幅に縮小されるなど、賃金だけでなくモチベーションの維持が難しいと感じるケースも少なくありません。

役職定年を機に、新たなキャリアを模索する人も増えていますが、いずれにしても、給与水準や働き方が大きく変わる可能性があります。