はじめに

日本もインフレ時代 人手不足で給与アップ→持続的なインフレ社会へ

2022年以降、日本でもインフレが進みつつあります。物価上昇は、もはや誰もが肌で感じていることでしょう。インフレ時代では、物価上昇率以上に給与が増えることはなかなかありませんので、消費者目線では、物価上昇は厳しいものがありますが、企業の収益が上がれば、株価が上昇して日経平均株価も上昇するという流れになるでしょう。

ただ、持続的なインフレ経済になるには、持続的な給与アップが必要です。内閣府「月例経済報告」(2025年4月)には「デフレ脱却を確かなものとするため(中略)『賃上げと投資が牽引する成長型経済』を実現していく」とあります。

しかし、厚生労働省「毎月勤労統計調査」(2025年5月分)によると、名目賃金(現金給与総額)こそ41か月連続でプラスが続いているものの、名目賃金から物価変動の影響を差し引いた実質賃金はこの間ほぼマイナス。ボーナスの影響が考えられる2024年6月・7月と11月・12月こそプラスですが、2025年5月も前年同月比でマイナス2.9%でした。給与アップは物価の上昇に追いついていないのが実情です。

では、今後も給与アップしないかというと、そんなこともなさそうです。なぜなら今後、人手不足・人材不足が深刻な問題になるからです。

大企業を中心に、新卒の初任給引き上げが話題になっています。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、2023年度の初任給は大卒で23万7300円、高卒で18万6800円です。これが2024年度には大卒で24万8300円、高卒で19万7500円ですから、1年間で約1万1000円増えています。

報道によれば「平均10%以上賃上げ」「新卒で初任給30万円」「高卒でも大卒と同じ給与体系」、さらには「お祝い金50万円支給」などと、あの手この手で人材を確保しようという動きが出てきています。

帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2025年4月)」によると、正社員不足を感じている企業の割合はコロナ禍を経て上昇し、2025年4月時点で51.4%に及んでいます。業種別には、SE不足が深刻な「情報サービス」がトップ(69.9%)「メンテナンス・警備・検査」(69.4%)、「建設」(68.9%)と続きます。

また、非正社員不足を感じている企業も30.0%あります。こちらも業種別に見ると「飲食店」(65.3%)、「各種商品販売」(62.5%)、「人材派遣·紹介」(59.5%)となっています。従業員が辞めたり人材が確保できなかったりしたことで事業が成り立たなくなって倒産する「人手不足倒産」すら起こっています。同じく帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2024年)」によると、2024年の人手不足倒産は342件。これは2015年の調査開始以降過去最多とのことです。

人手不足を補うには、働く人の待遇を改善するしかありません。人手不足を解消できる会社は、売上・利益をきちんと出せて、社員にきちんと給与の出せる会社です。そうして持続的に給与がアップすることが、消費拡大につながり、インフレにつながっていきます。

資源が有限だから高騰する

インフレは、企業が商品を作るコストがアップすることでもインフレが起こります。コストアップの代表は、商品を作る際の材料費、原材料の価格高騰です。

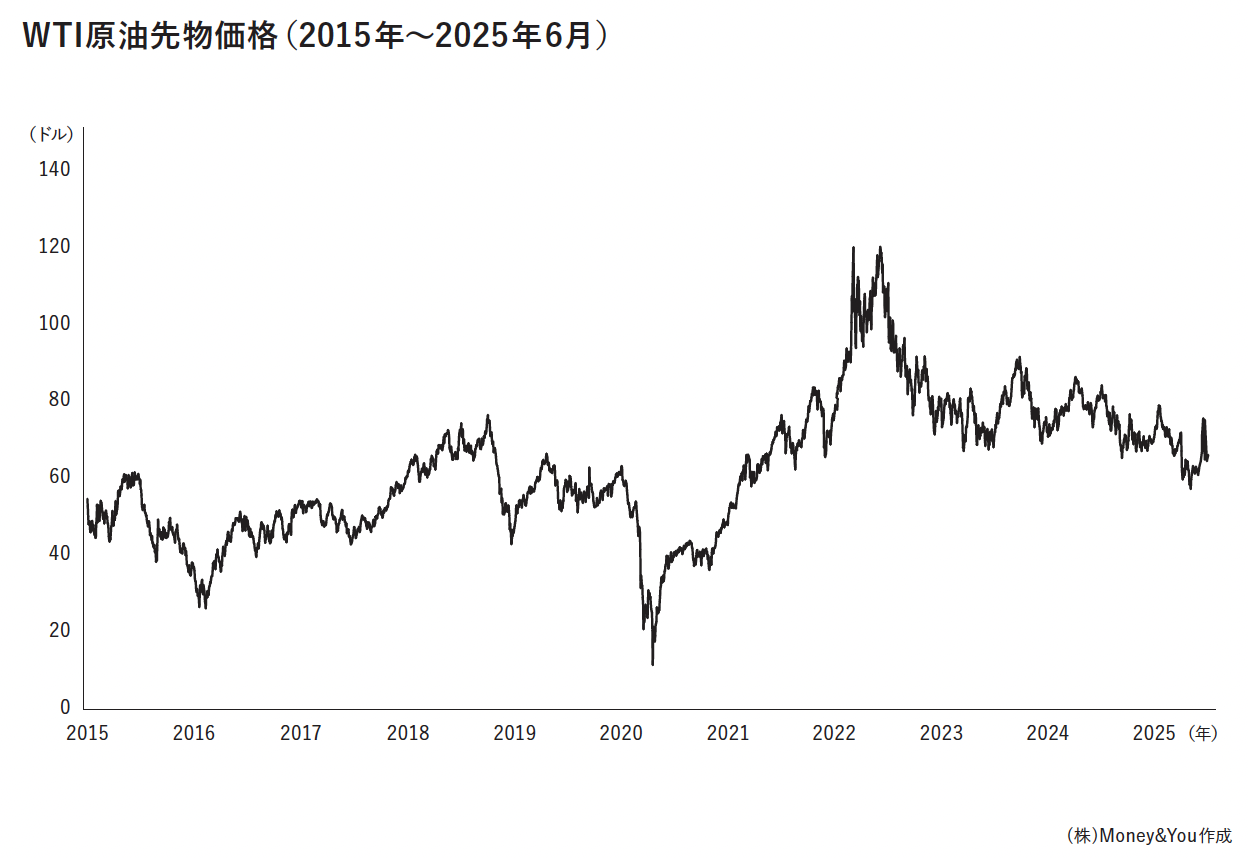

原材料の価格高騰と聞いて、もっともイメージしやすいのは原油価格ではないでしょうか。原油価格の代表的な指標とされているWTI原油先物価格の推移は、次のようになっています。

WTI原油先物価格の推移

著書「投資の解像度を上げる 超インフレ時代のお金の教科書」より

著書「投資の解像度を上げる 超インフレ時代のお金の教科書」より

2019年まで多少の上下はありますが、1バレル=60ドル前後で取引されていたWTI原油先物価格は、2020年の新型コロナの感染拡大の影響を受けて大きく下落。2020年4月には10ドル台にまで下がりました。徐々に新型コロナからの回復が進んで経済活動が再開されてきたことに加え、2022年に発生したロシアのウクライナ侵攻の影響により、WTI原油先物価格は1バレル=120ドル近くまで一気に上昇しました。

その後はやや下落傾向にあり、直近の2025年には再び1バレル=60ドル程度になっています。産油国で構成されるOPEC(石油輸出国機構)が増産を決めたことなどがその影響です。

足元の原油価格は下がっているのではないかと思われるかもしれませんが、日本はこのところ円安が進んでいます。ドル円の為替レートは、2021年まではおおむね110円前後で推移していました。しかし、2022年のロシアのウクライナ侵攻の影響で一気に円安局面に。このころ、欧米諸国では利上げをしていたこともあり、円を売って外貨が買われる展開があったことも円安に拍車をかけました。原油価格が多少下がったとしても、為替レートが円安になってしまえば、原油を買うのにその分お金がかかってしまいます。

その他ありとあらゆる原材料の価格が値上がりしています。原油価格の上昇は、電気やガス、紙製品などの値上がりに直結します。ウクライナやロシアは穀物の輸出国だったことから、小麦やとうもろこしなどの穀物も値上がりしました。また、飼料価格が値上がりしたことから、牛肉や鶏肉、卵なども値上がり。野菜も高いですし、洋服なども値上がりしています。そして原油の値上がりは、輸送費にもダイレクトに関わります。