はじめに

円安を促進する「デジタル赤字」

デジタル赤字とは、日本人や日本企業が海外企業のデジタルサービスを多く利用することで、国際収支におけるデジタル関連収支が赤字になることをいいます。

私たちの生活には、さまざまなデジタルサービスが欠かせなくなっています。YouTubeやApple Musicといった動画・音楽の配信サービスを使わない人は今や少数派でしょう。リモートで会議をするときにはZoomなどを利用しますし、パソコンに入っているOfficeやAdobeのソフトを使う人もたくさんいるはずです。ただよく見てみれば、これらのほとんどは米国など海外の大手企業が開発したもの。それを利用することで生じた赤字がデジタル赤字というわけです。

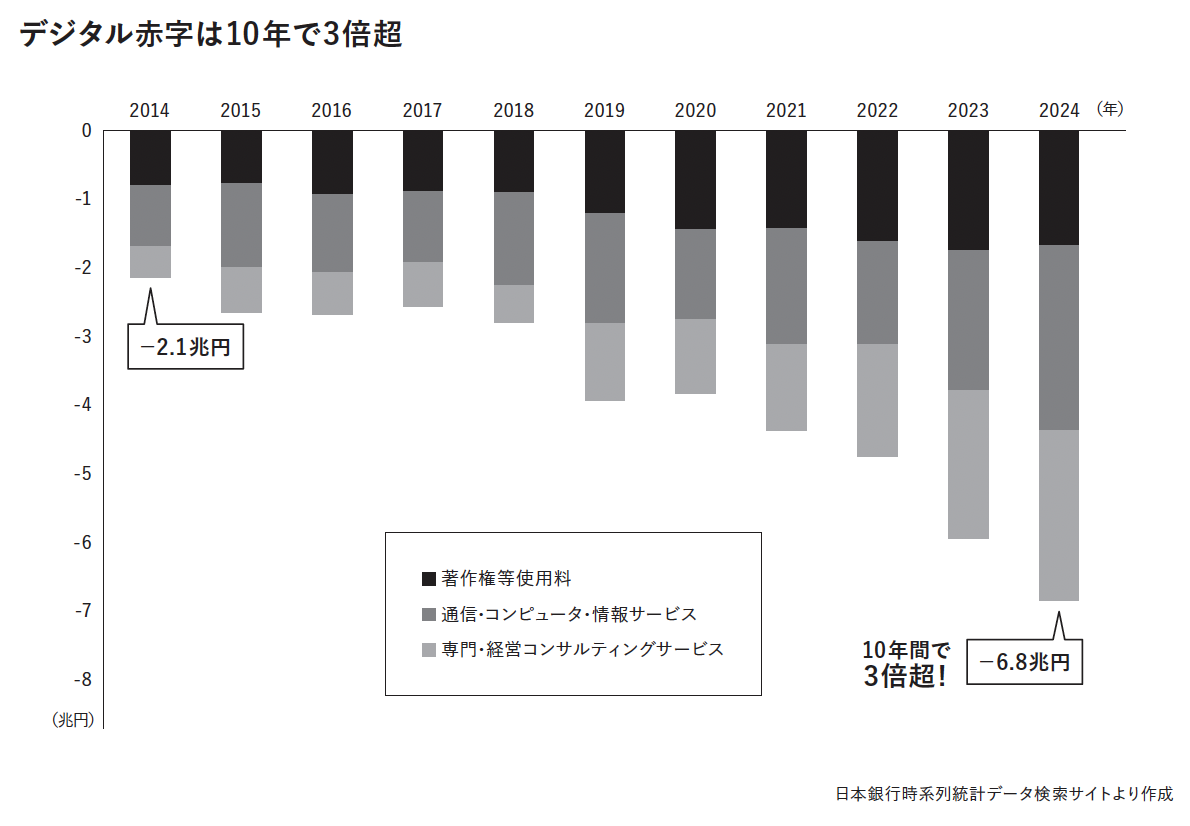

デジタル赤字は10年で3倍超

著書「投資の解像度を上げる 超インフレ時代のお金の教科書」より

著書「投資の解像度を上げる 超インフレ時代のお金の教科書」より

海外企業のサービスを利用するために日本円で決済すると、海外企業はその日本円をドルなどの外貨に両替するため、円安になるのです。デジタル赤字は年々増えており、2024年は約6.8兆円に達しています。

デジタル赤字の拡大は、日本企業のデジタル化(DX化)が進んでいるというプラスの面もあるのですが、デジタル化(DX化)が進むにつれて円安圧力が高まるという側面もあるのです。

化石燃料からの脱却にもエネルギーが必要 AI需要・半導体需要で電気代も高騰

2024年の世界の平均気温は1850年以降もっとも高く、産業革命前と比べて1.5度以上高くなったそうです。1.5度というと、一見大したことではなさそうですが、温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」では、各国は世界の平均気温の上昇幅を産業革命前と比べて1.5度に抑えることを目標に掲げているのですから、由々しき事態です。平均気温の上昇は、豪雨や熱波といった異常気象を巻き起こし、海面が上昇し、生態系に深刻な影響を与えます。

地球温暖化を防ぐために、原油や天然ガスといった化石燃料からの脱却をはかる脱炭素の取り組みが進んでいます。太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーの開発・利用が進み、徐々に発電量に占める再生可能エネルギーの割合が増えています。

電気自動車(EV)の開発もその一翼を担います。日本は2035年までに乗用車の新車販売で電気自動車の割合を100%とする目標を立てているほか、蓄電池の性能の目標や充電インフラの目標などを公表しています。海外でも同様に、ガソリン車をやめて電気自動車に移行する流れが加速しています。

ただ、電気自動車も、まだまだ製造にエネルギーがかかります。短期的には地球環境にマイナスに働くこともあるかもしれません。しかし、長期的にみれば技術革新によってそれらのマイナスをカバーし、化石燃料の消費削減につながっていくでしょう

最近の技術革新で注目されているのはAI(生成AI)でしょう。AIの性能を向上させるには、半導体の性能がとても重要な役割を果たします。AIが今後も普及すれば、電力需要はますます高まるでしょう。そうすると、電気代の高騰も懸念されます。

このように、今後インフレになる、あるいは今後もインフレが続くことを示すポイントはたくさんあります。

資産価格が今後も上昇し、日経平均株価が10万円台などに上昇する要因には、経済成長だけでなく、インフレもあるということを押さえておきましょう。長期的にインフレになることが見えているならば、お金を現金や預金で持っているのはもったいないことです。

インフレ下では、お金の価値は目減りしていきます。自分の資産を守るためには、インフレに合わせて値上がりが見込める「インフレに強い資産」に投資することが大切です

※本記事は投資助言や個別の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資にあたっての最終決定はご自身の判断でお願いします。