はじめに

被災後の街に「夢」見せるため奔走

今野社長は当時、出張で東京にいました。強い揺れを感じ、とっさに手元の携帯で震源を確認。三陸沖。「石巻にも津波が来る」。今野社長はそう直感して、家族や会社に電話を入れまくりました。しかし、うまくつながりません。不安と混乱の中、何とか確保したホテルで部屋のテレビに映し出されたのは、津波にのみ込まれる東北の街でした。

2日間をかけて石巻に帰り着きました。幸い家族や社員の無事は確認でき、津波の直撃は受けませんでしたが、自宅は全壊、会社も被災。それでも、最大の被災地となった石巻で「自分は生かされている。前に進まないわけにはいかない」。再び借金を背負いながら、今野社長は会社再建を決意しました。

全国からの支援を受け、石巻の街は復旧・復興に向かいます。しかし、地元の若い人たちはそんな街に背を向けて、震災前と同じように進学や就職のため外に出ていってしまいます。なぜなのか? 彼らが悪いわけじゃないと、今野社長は気づきました。

「俺たちがこの街の『夢』を見せられていないんだ。仕事や生活に手いっぱいで、疲れ果ててちゃいけないんだ」

夢やあこがれ。自らの小さいころからのあこがれは、「ランボルギーニ」でした。それをダンボールでつくってやる。今野社長の頭の中で、ダンボルギーニ・プロジェクトが始動したのです。

実物のランボルギーニは手元にありません。入手できる写真などを基に、独自の設計図をつくりました。今野社長自らは、手を動かさないことに決めていました。社員が、本来の業務の合間に、気兼ねなく取り組めるような「環境づくり」に徹する。その意を受けた社員が、まず2分の1モデルの試作に着手。2014年に完成した試作品は、なかなかの出来栄え。「行ける」と確信した今野社長は、実物大モデルの制作にゴーサインを出しました。

女川の復興商店街に実店舗、全国から注目

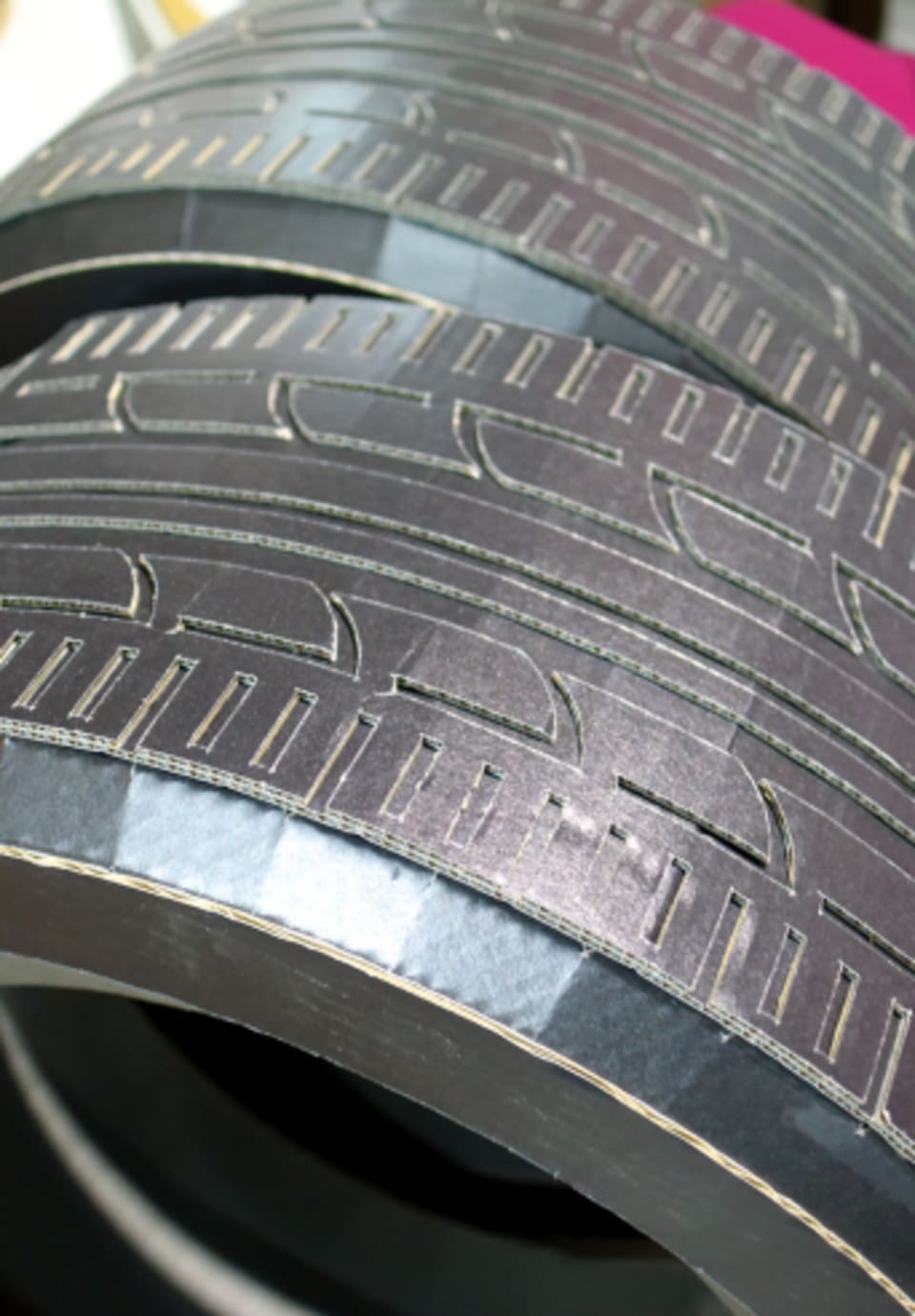

実際の制作は、試行錯誤の連続でした。ダンボールは平らな「面」が基本。なめらかな車体の曲線を、いかに面に分割して表現するか。最も難しかったのはタイヤのデザインでした。形はもちろん、溝の一本一本やホイールのディテールも本物に近づけました。車体に取り付ければほとんど隠れてしまいますが、そんな見えない部分までの徹底したこだわりが、全体の完成度を驚異的に高めました。

ダンボルギーニのタイヤのディテール

2015年に発表されたダンボルギーニは、予想以上の反響を巻き起こしました。全国から見学者やメディアが殺到。さまざまな支援やタイアップの話も持ち掛けられました。ちょうど石巻市に隣接する女川町で復興計画に基づく新たな商店街の建設が進んでおり、高校の同級生だった須田善明町長が今野社長に出店を持ち掛けました。15年末、商店街の一画にショールームを兼ねた店舗をオープン。ダンボルギーニは復興の象徴、女川の「キラーコンテンツ」として一層の注目を集めるようになりました。

ランボルギーニの正規ディーラーが実車を持ち込んで、ダンボルギーニとのコラボレーションも実現しました。ただし目の前で比較すると、実車と作品との違いが気になるようになります。今野社長は各パーツのディテールをすべて見直し、さらにクオリティを高めた2号車の制作にも取り掛かり、2016年に完成。同時に『スターウォーズ』シリーズの配給会社からの依頼で、映画に登場するメカをダンボールで制作するなど、事業の幅も広げていきました。

石巻市の工場でダンボルギーニ2号車を組み立てる従業員

女川の店舗では、ダンボール製の恐竜や昆虫、リボルバーなども販売。2000万円で導入した加工機を駆使する「レーザーアートギフト」も展開し、好評を博しています。今月10日にはダンボルギーニを表紙にした「学習帳」を発売。キャッチコピーは「次は君たちが夢を描きこむ番だ!」とうたいました。

「自分の街を知る」防災への提言

こうして、全国から引っ張りだことなったダンボルギーニと今野社長。しかし、原点である「地域」への思いと防災への提言は忘れていません。

震災で活用された[ダンボール製品のCADデータなどはインターネット上に公開し、誰でも活用できるようにしています。

大災害から命を守ることは大前提にして、その後に日常を取り戻すためには避難所や仮設校舎の設置も見据えた備えが必要です。今野社長はそれを「事後対策の事前準備」と呼び、取り組みを広げようとしています。

地図会社のゼンリンなどとは、自分の住むまちの地形をダンボールで表現する「防災ジオラマ」のプロジェクトを始めました。

指定した地域の等高線などのデータをダンボール上に印刷、切り抜いて重ねることで3D模型を完成させられます。自分たちの街がどのように成り立ち、災害が来ればどんな被害を受けるのか。自分の手を動かして、目で見て分かりやすく理解する。防災の授業に取り入れることを提案しています。

「7年が立ち、被災地でも震災の経験が風化していることは確か。平穏なことが当たり前になってきている。でも、若い人たちにもこんなふうに街を知ってもらうことが防災につながる。われわれももっと地域と連携して、地域のための仕事づくりをしていきたい」

トレードマークのとんがったメガネを光らせて、今野社長は決意を新たにしていました。