はじめに

34%が自己負担限度額に達せず、多数回該当を利用できない

高額療養費制度には、直近12カ月のうち3回自己負担限度額に達すると、4回目以降の医療費負担が軽減される「多数回該当」の仕組みがあります。

しかし、今回の調査では、多数回該当にならなかった人の約34%が「限度額に達しなかったため」と回答しました。

中でも、年収770万円以上の区分(ア・イ)の人は、ウ・エ・オの人に比べ、限度額に達しなかった割合が10倍高いことが明らかになりました。

多数回該当にならないということは、医療費が高額であっても自己負担が3割のまま続き、毎月の医療費が積み重なって家計を圧迫するということです。

「ずっと3割負担と最初からわかっていたら、この治療は選ばなかったかもしれません」

これは、40代の乳がん患者さんから伺った言葉です。医療費が毎月16万円を超えていたため、「当然、高額療養費制度が使えるものだ」と思い、治療を開始されたそうです。

ところが実際には、年収770万円以上の「イ」の区分では自己負担限度額が16万7,000円となるため、医療費がわずかに届かず、高額療養費が適用されない状態が半年間続いたとのこと。加えて収入も減少し、「このままでは支払いが難しい」と不安を抱えて相談に来られました。

また、ご主人の扶養に入っていることで所得区分「ア」(年収1,160万円〜)となり、今後も維持療法で毎月20万円の医療費がかかる見込みで、「長くは続けられない」と悩まれている50代の卵巣がん患者さんもいらっしゃいました。

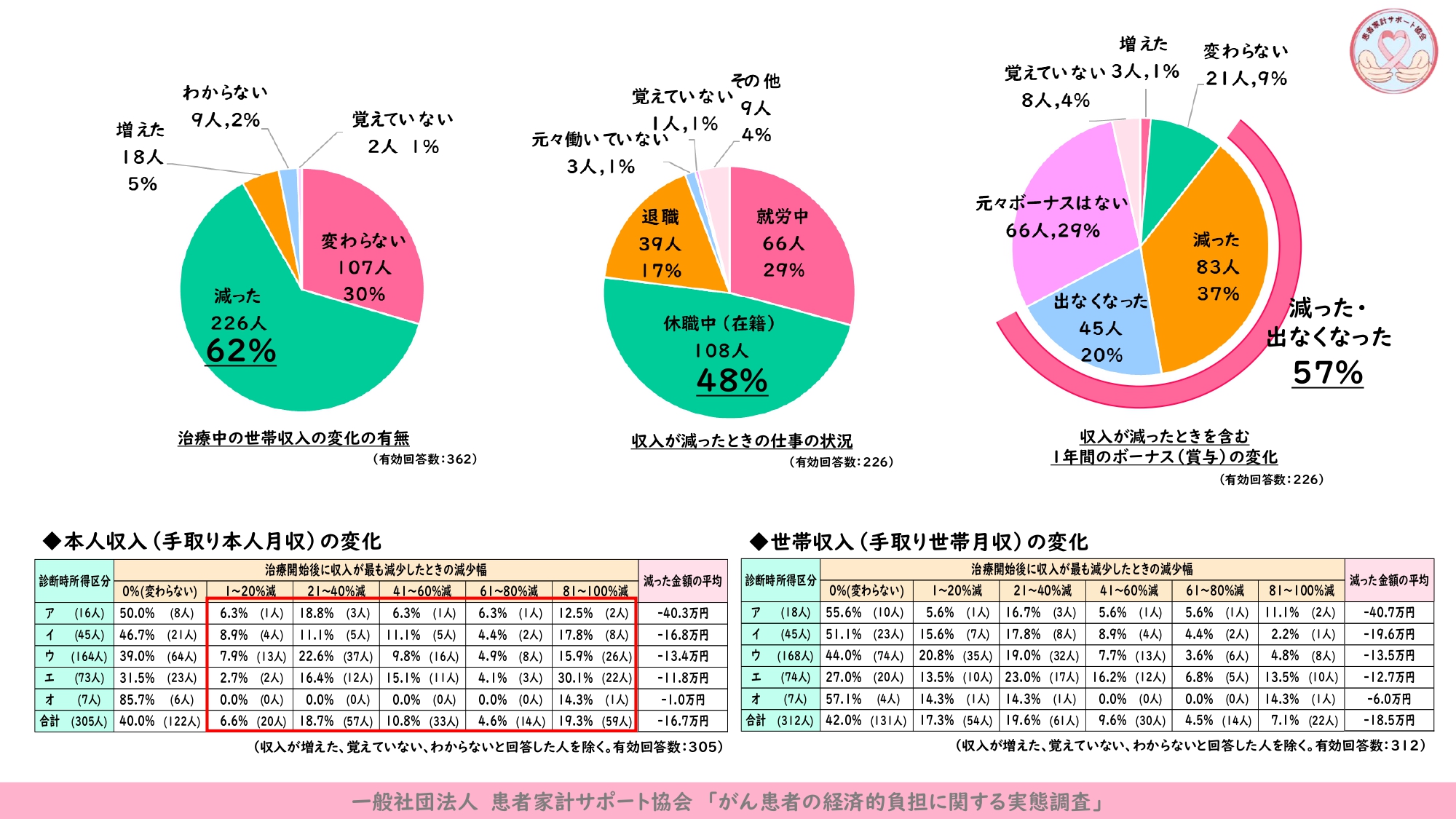

「収入があるから大丈夫」と思われがちですが、実際には「ア・イ」の所得区分の方ほど、収入減の落差が大きく、ボーナスの減少も加わることで家計への影響は深刻です。

さらに、40〜50代は教育費や住宅ローンの返済、親の介護など生活の支出項目が多く、家族全体の支え手でもあるため、たとえ高所得層であっても不安を抱えるケースは少なくありません。

同じ病名、同じ治療を受けていたとしても、所得区分によって「多数回該当」の恩恵を受けられない現状には、「応能負担とは何か」を改めて問い直す必要があると感じます。

多数回該当の適用基準についても、中間〜高所得層に対して8万円台の自己負担限度額を設けるなど、中間〜高所得層にも実態に応じた配慮がなされるよう、適用基準の見直しが必要と考えます。

高額療養費制度のこれからを、国全体で考えるとき

高額療養費制度の自己負担額引き上げ案は、2025年3月の国会において見送りとなりました。しかし、今こそ「負担能力に応じたきめ細かな制度設計」や「家計・受療行動への影響」に改めて目を向け、高額療養費制度の課題を社会全体で考える契機とすべき時期に来ていると考えます。

私は日頃、がん患者さんの声を中心にお聞きしていますが、他の疾患では治療の流れが異なるうえ、就労状況や医療費助成の有無も多様です。そのため、がんを含めた高額療養費制度の利用者全体の実態を把握する調査の実施が望まれます。

また、がん治療においても、治療内容や社会保険の加入状況、職場の制度によっては経済的負担がほとんどなかったという方がいる一方で、これまで健康で医療機関を利用してこなかった分、「保険料ばかり払ってきた」と感じる声が挙がっているのも事実です。

すでに多くの方が指摘しているように、高額療養費制度の課題に取り組む以前に、医療費そのものの在り方や社会保障制度の方向性について、議論すべき重要な論点が数多く存在します。だからこそ、現在の治療実態や生活の状況に即した、そして持続可能な社会保障制度全体の検討が進められることを、心から願っています。

あわせて、3月24日に設立された「高額療養費制度と社会保障を考える議員連盟」での今後の議論の行方にも注目していきたいと思います。