新型コロナ、景気低迷が続きそうな東南アジア諸国の個別事情

二極化が鮮明に

新型コロナウイルスについて、第2波に対する警戒感が強まっている国と、着実に回復に向かっている国との二極化が世界的に鮮明になってきました。アジアでいえば、比較的経済正常化が目立つのが、中国、台湾、タイ、ベトナムなど。一方で、悪化が目立つのは、インドネシア、フィリピン、インドなどです。そのなかで、景気低迷が目立つ国々を中心に、現状と見通しを考えてみたいと思います。

コロナ抑え込みに成功したタイが大混乱。解除されない非常事態宣言、一体なにが?

矛先は王室批判へ

タイで19日、国立タマサート大学を中心に開催が計画されている反政府集会を巡り、緊張が高まっています。主催者側の学生団体などによると、約4万人の参加が見込まれており、2014年のクーデター以降、最大規模の反政府集会となる見通しです。すでに大学側は開催を許可しない旨を発表しており、開催を強行する学生と警備に当たる警官隊との衝突が起きた場合、流血の惨事へと発展する危険性を孕んでいます。一部では、軍部によるクーデターの引き金になるのではないかとの見方もあり、今後数日間、この情勢から目が離せません。コロナ禍によりアジア通貨危機(1997~1998年)以来の景気後退に見舞われる中、タイ国内では何が起きているのでしょうか。

新型コロナで加速、アマゾンやフェイスブックも注目する「中国ショッピング革命2020」の実態とは

ライブコマースで14兆円

新型コロナウイルスを契機として、中国で今、大きな変化が起こっています。「ネットの新たな成長分野の開拓で内需拡大を促し、中国経済をいち早く回復させる」。これは今年5月に開催された全人代の「政府活動報告」で、李克強首相が掲げた今年の重点方針の一つです。インターネット上で音声や動画をリアルタイムで配信する「ライブストリーミング」サービスの利活用は、中国政府の内需拡大策の一環として重要な役割を期待されています。

Tiktok米撤退なら波乱?米中対立で注目高まる香港版ナスダック指数「ハンセン・テック指数」とは

急成長する中国新興経済の新たなインジケーター

7月27日、香港ハンセン指数やH株指数を算出しているハンセン指数公司は、テクノロジー企業30社から構成される新たな指数「ハンセン・テック指数」の算出と公表を開始しました。近年、急成長するテクノロジー企業に焦点を絞り、香港版ナスダック指数とも呼ばれます。市場にどのような変化をもたらすのでしょうか。

時価総額はトヨタの2倍!コロナ禍で80%増益、注目の台湾ハイテク企業TSMCの強さとは

自転車のジャイアントも好調

新型コロナウィルスの感染拡大は、世界的に依然として終息する兆しが出ていません。その中で好調さが目立っているのがハイテクの分野です。特に、ハイテク関連の企業を多く抱え、“ザ・ハイテク”とも称される台湾では、経済、株式の好調さが際立っています。直近の新型コロナ禍のなかで高値を更新しているのは、台湾加権指数と米国ナスダック総合指数です。いずれも世界的に有数なハイテク関連市場であることから、おおむねハイテク市況の強さを反映した相場といえます。

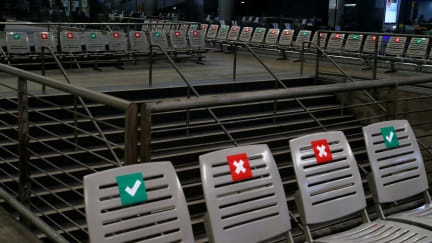

タイ航空破綻!コロナ禍で瀕死状態、東南アジア・フラッグキャリアの行く末は

ガルーダやベトナム航空も

世界中で新型コロナウイルスの「第2波」「第3波」が押し寄せ、一向に出口が見えない中、東南アジアの航空会社が悲鳴を上げています。5月19日に、タイ政府は51%の株式を保有する(当時)タイ国際航空に対する支援を見送り、同社の事実上の経営破綻が確定しました。今年に入り、オーストラリアの航空大手のヴァージン・オーストラリアなど世界の航空会社が破綻に追い込まれていますが、ナショナルフラッグキャリアの破綻は同社が初めてでした。

米アップル参戦「コロナ後」中国ネット通販業界に異変あり

キーワードは「ライブコマース」と「下沈(シャア・チェン)」

中国では年二回、大きなネット商戦があります。一つは毎年秋に開催される「独身の日商戦(11月11日)」。もう一つは毎年6月に開催される「618ネット商戦」です。「618ネット商戦」はJDドットコムが設立日の6月18日を記念して開催した事に由来します。現在では、アリババなど業界他社も実施しており、「独身の日」商戦に並ぶ一大ネット商戦として定着しています。今回は新型コロナが流行して以降、初めてのネット商戦でしたので、中国の消費意欲がどれほど回復しているかという、一つのバロメーターとしても注目されました。

米アップルも注目の新技術「ミニLED」、未来のディスプレイはどう変わる?

恩恵を受けるアジアのサプライヤーは

今年5月21日、台湾の大手PC周辺機器メーカーであるマイクロスター(略称MSI、台湾:2377)は、世界初のミニLED搭載のノートPC「MSI Creator 17」を発売しました。同製品の特筆すべきところは、「ミニLED」と呼ばれる新技術を液晶ディスプレイの光源として採用しており、従来の液晶ディスプレイに比べて、「明るさ」や「色の鮮やかさ」、「コントラスト」などの点で大きく進化しています。今のところ、ミニLEDの技術は主に画像処理、デザイン用の高機能ディスプレイに使われていますが、その優れた特性から来年以降テレビやスマートフォン、タブレット型PCなどさまざまなデジタル製品向けに採用が広がる見通しです。今回は期待の新技術であるミニLEDの概要と関連するアジアのサプライヤーについてご紹介したいと思います。

コロナで「明暗くっきり」苦戦するアジア新興国の共通点

どこで差がついたのか

新型コロナウイルスの感染拡大が続いていますが、直近は多くの国で制限が緩和されている一方で、ブラジルなど中南米で感染者増が顕著になるなど、二極化が鮮明になってきました。また、アジア新興国においても、回復の兆しが出てきた国がある一方で、いまだに感染者増加が懸念されている国もあります。明暗がはっきり分かれてきたアジア新興国の現状について考えてみます。

コロナ未収束のインドネシアが「禁断の果実」に手を出した理由

抱える懸念材料

インドネシア政府は5月21日、同日の新型コロナウイルス感染症による新規感染者数が973人となり、過去最多を記録したことを発表しました。同国で最初の感染者が確認されてから2ヵ月が過ぎましたが、未だ感染拡大に歯止めがかかっていません。

中国の若者が「熱狂」 ソニーも出資で白熱する動画市場

ユーザー数は8.5億人

中国のオンライン動画のユーザー数(ショート動画を含む)はここ数年、急速に増加しています。2019年のユーザー数は8.5億人に達し、2018年から1.5億人増加。また、新型コロナウイルスの流行も、中国の動画市場の成長を後押ししたと考えられます。中国では「テンセント・ビデオ」、アリババ傘下の「優酷土豆」、百度傘下の「愛奇芸」(IQ)が三大動画サイトと言われています。ただ、中国で動画配信業界は「レッドオーシャン」で、新たな企業が次々と誕生しています。そうした中、2018年3月に米ナスダック市場に上場した中国最大のACG(Anime Comic Games:アニメ・コミック・ゲーム)系動画サイトの「ビリビリ」(BILI)には投資妙味があるとみています。

中国が対米依存低減を加速させる「国家半導体ファンド」の存在感

第2弾がいよいよ始動

新型コロナウイルスの感染が世界各地に広がり、実体経済への影響が懸念される中、中国では半導体産業の育成に向けた新たな計画が静かに動き出しています。中国国内の報道によると、政府財政部が出資する国家IC産業投資ファンド(以下、国家半導体ファンド)の第2弾が資金調達を終え、今年3月下旬から投資の段階に入った模様です。同ファンドの主な出資元は、政府財政部と各地方政府、中国煙草(タバコ)総公司、国有3大通信キャリア、その他民間資本となっており、半導体の設計から製造、テスト・パッケージまで自国内で完結するサプライチェーンの育成を目指して国内の半導体企業に対して出資を行っています。

新型コロナで景気失速したアジア新興国の深刻な現状

利下げも焼け石に水

新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。感染の中心地は、欧州や米国などに移っていますが、アジア新興国もそれぞれ緊急対応に追われています。各国がどういった影響を受けているか、その中でどのような対応でこの事態を乗り切ろうとしているか、各国の置かれている現状と直近実施している政策等を挙げてみたいと思います。

新型コロナで瀬戸際、海外資金が流出する「東南アジア」の行方

相次ぐ利下げも焼け石に水

東南アジアで新型コロナウイルスの感染が急拡大しています。2月までの感染者ゼロから一転、爆発的な感染拡大の瀬戸際に立たされた各国政府は、足元あらゆる規制を強めています。中には事実上の国境や首都圏の封鎖に踏み切る国も出てきました。

中国コロナ患者“増勢一服”は株式市場の「悪材料出尽くし」を意味するか

先行き判断のポイントは?

湖北省武漢市を中心に発生した新型コロナウイルスは、中国経済に甚大なインパクトを与えています。そうした中、中国政府は2月24日、3月5日に開幕予定だった全国人民代表大会(中国の国会に相当)を延期すると正式に発表しました。全人代は最高の国家権力機関で、省・直轄市・自治区・特別行政区および軍隊が選出する代表によって構成され、1年間の中国の基本政策などを決める最も重要な政治日程の1つです。新たな開幕日も示せなかった事態は極めて異例で、中国の新型コロナウイルス問題が依然として終息していないことを示唆しています。実際、2月24日に北京で開催された「新型肺炎対策会議」で対策本部長(指導小組・組長)を務めている李克強首相は「感染拡大を抑えると同時に、工場の生産再開を推し進め、正常な日常生活を回復させるため、手を緩めるな」と檄を飛ばしています。中国政府が本当に抱く危機感などは、こうした最高指導部の動きからも見る必要があると思います。

新型コロナの陰で「中国のネットビジネス」に脚光、災いを転じて福となる?

遠隔授業や在宅勤務… 次なる成長企業に注目

昨年末から中国で流行し始めた新型コロナウイルスは、政府当局による厳格な対策にもかかわらず、感染者数が増加し続けています。2月20日時点で、中国国内の新型コロナウイルスの感染者数は累計で約7.6万人、感染疑いの人も含めると約8万人を突破しました。足元では頭打ちの兆候が少し出ているものの、1~3月のGDP(国内総生産)成長率や企業業績への悪影響は避けられないでしょう。感染対策の期間中は中国全土で人の移動が制限されているため、飲食店や小売店、映画、旅行などサービス業への影響が特に大きく、企業の倒産や営業停止、従業員の解雇や無給待機といった話が多く聞かれています。その一方で、実店舗の営業停止によって抑制された消費者の需要はオンラインに流れており、感染拡大の陰でインターネットを活用したさまざまなサービスが国民生活に浸透し始めています。

新型肺炎騒動の裏で現職圧勝、“世界の半導体工場”に何が起きているか

前哨戦の苦戦を覆した2つの変化

足元では中国発の新型肺炎が世界の金融市場の最大関心事となっていますが、この問題が深刻になる前の1月11日には、台湾で4年に1度の総統選挙が実施されました。その選挙結果は、東アジアの地政学バランスに変化をもたらし、ひいては世界の金融市場にも影響を及ぼす可能性をはらんでいました。結果は、現職の民進党・蔡英文氏が事前予想を上回る圧勝。その背景にはどんな事情があり、これを受けて台湾を取り巻く経済環境はどうなっていくのか、考えてみます。

“第4のがん治療”が中国で急発展、注目株はどんな企業?

期待の新薬が国承認リストに初収載

2019年11月28日に公表された「国家医療保険償還医薬品リスト(NRDL)」では、初めて「がん免疫療法」の「PD-1阻害剤」がリストに収載されました。これによって中国では今後、がん免疫療法の研究・開発が一段と進むとみられます。このがん免疫療法は、「手術」「化学療法」「放射線療法」に続く第4のがん治療として世界的にも注目を集めています。なぜ中国でこの第4の治療法の研究が急速に進んでいるのか、そしてどのような銘柄が注目されるのか、掘り下げみたいと思います。