はじめに

2019年の映画の売り上げを示す興行収入(興収)は、現在の発表形式に変わった2000年以降で最高となりました。これは日本映画製作者連盟(映連)が1月28日に公表したもので、同年の興収の額は2,611億円余りに達し、前年の水準を約17%上回りました。

大ヒットの目安ともいえる興収100億円超えの作品が「天気の子」など4作品を数え、活況の1年だったといえそうです。年間の入場者数も前年比約15%増の1億4,941万人と、2000年以降では最高でした。

非常におめでたい話に聞こえる、昨年の状況。もっとも、映画業界にとって手放しでは喜べない面もありそうです。

スクリーン当たり入場者が下げ止まり

日本の映画業界の観客動員のピークは1958年。プロ野球・巨人軍の長嶋茂雄選手がデビューし、東京タワーが誕生した年です。同年の入場者数は実に11億2,745万人。当時の人口で単純計算すれば、1人当たり年間12回ほど映画館へ足を運んだ計算です。

1953年に放送が始まったばかりのテレビが“お茶の間の主役”になる前の時代。映画は娯楽の主役ともいうべき存在でした。それだけに、1950年代後半と現在を比較するのは難しい面もありますが、11億人余りという入場者数が日本の映画黄金期を象徴する記録であるのは事実です。

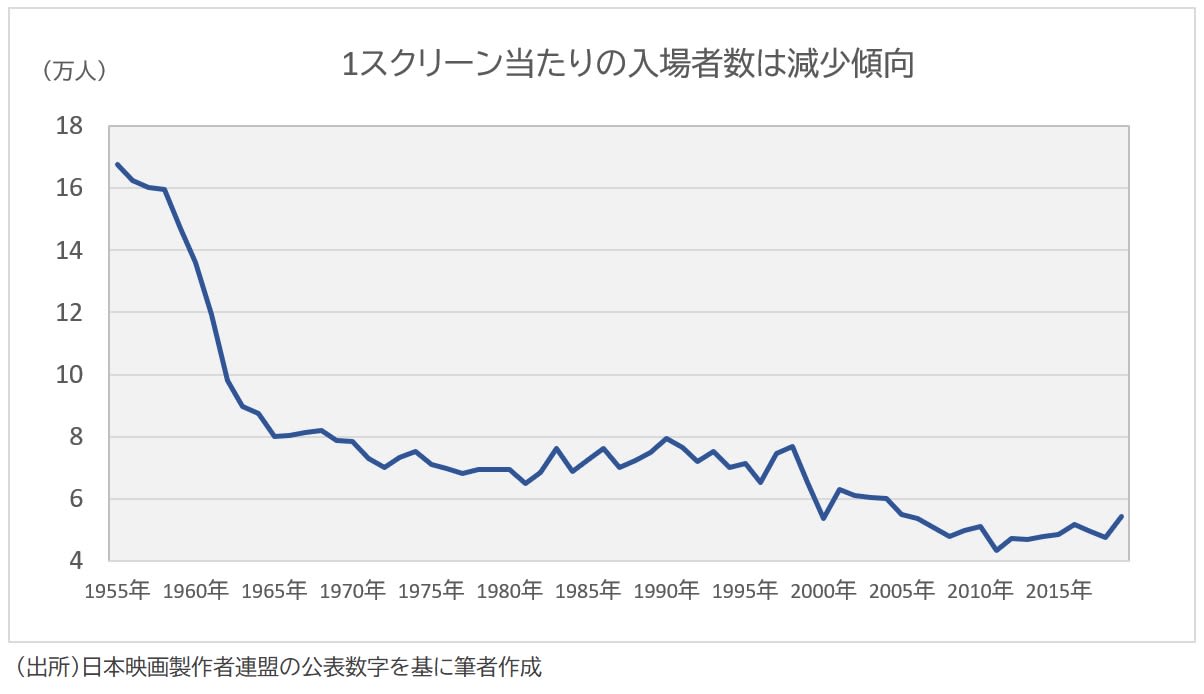

下のグラフは、年間の入場者数をスクリーン数で割った1スクリーン当たりの入場者数の推移です。

1950年代には16万人超だったのに対し、昨年時点では5万4,000人余りにとどまっています。シネマコンプレックスの普及に伴って最近、スクリーン数が増加傾向にあるのを考慮すれば、下げ止まり感が出てきたといえるでしょう。

それでも、ネットフリックスをはじめとした動画配信サービスが急速に広まるなど、映画館へ行かなくても映画が自宅で手軽に楽しめる環境が整備されているだけに、決して楽観はできません。