はじめに

長続きする幸せと長続きしない幸せ

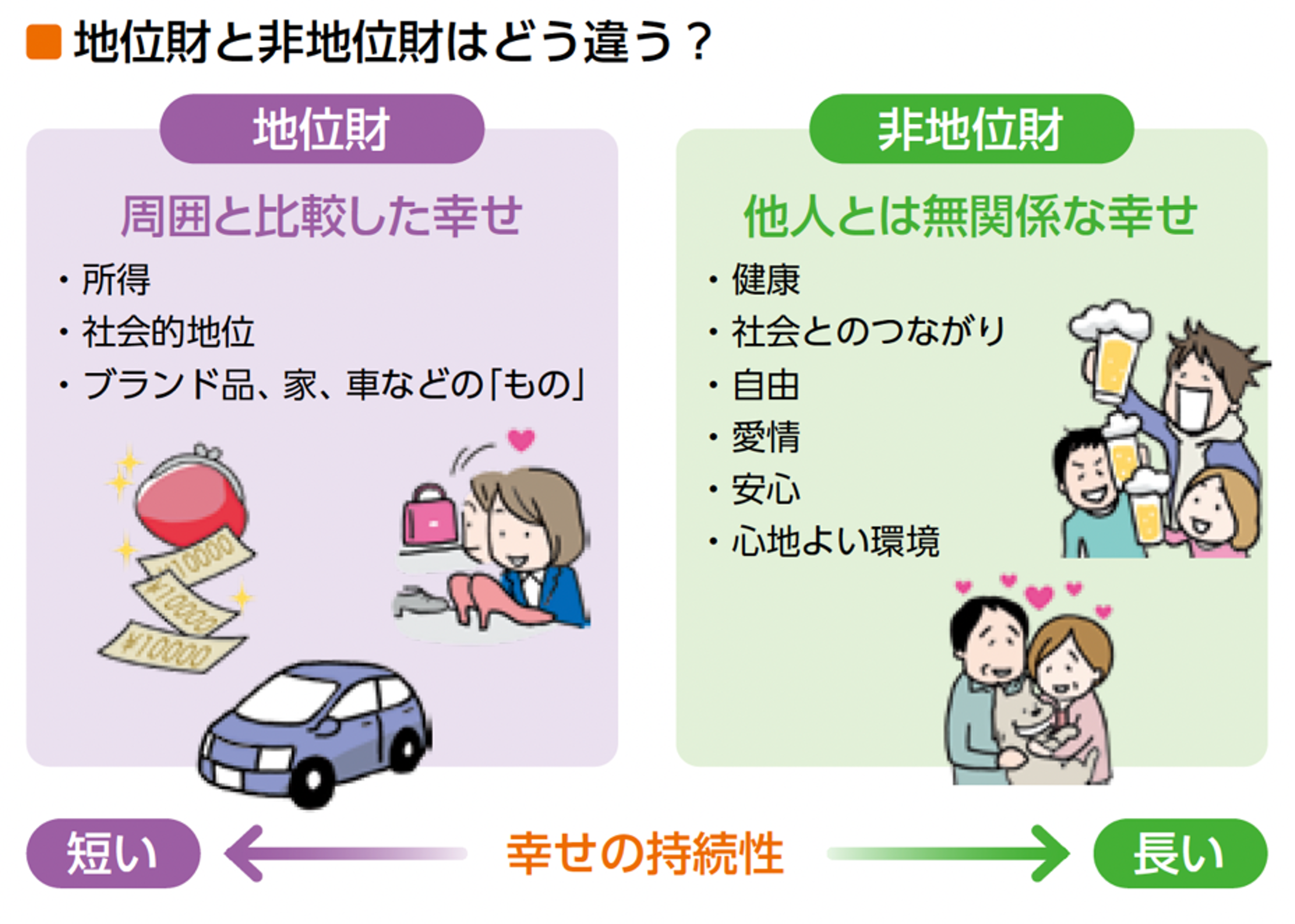

人間の幸福に関わってくる要因は「地位財」と「非地位財」に分けることができます。英国ニューカッスル大学の心理学者、ダニエル・ネトル氏の提唱した概念です。

地位財とは、他人など周りとの比較によって幸福感を得るもののことです。他人よりお金をたくさん持っている、社会的な地位が高い、高級な家や車を持っているということが幸福感につながります。資本主義社会のなかでは、いかに地位財を増やすかに意識が向きがちです。しかし、地位財による幸福は長続きしないという欠点があります。

<地位財と非地位財の幸福度>

著書「50代から考える お金の減らし方」(成美堂出版)より抜粋

著書「50代から考える お金の減らし方」(成美堂出版)より抜粋

一方の非地位財は、他人など周りとの比較とは関係なしに幸福感が得られるもののことです。健康や体力、自主性、社会への帰属意識、自由や平等、愛情などがあてはまり、物質的なものは含まれません。

非地位財による幸福は、地位財とは違って長続きします。他人が持っているかどうかも関係なく、自分が持っていることで幸福かどうかを判断します。

地位財と非地位財のどちらも人生には必要なものですが、人生の幸福度を高めるためには、非地位財を手に入れたほうがよいのです。

経験・思い出からは「記憶の配当」「幸せの配当」が得られる

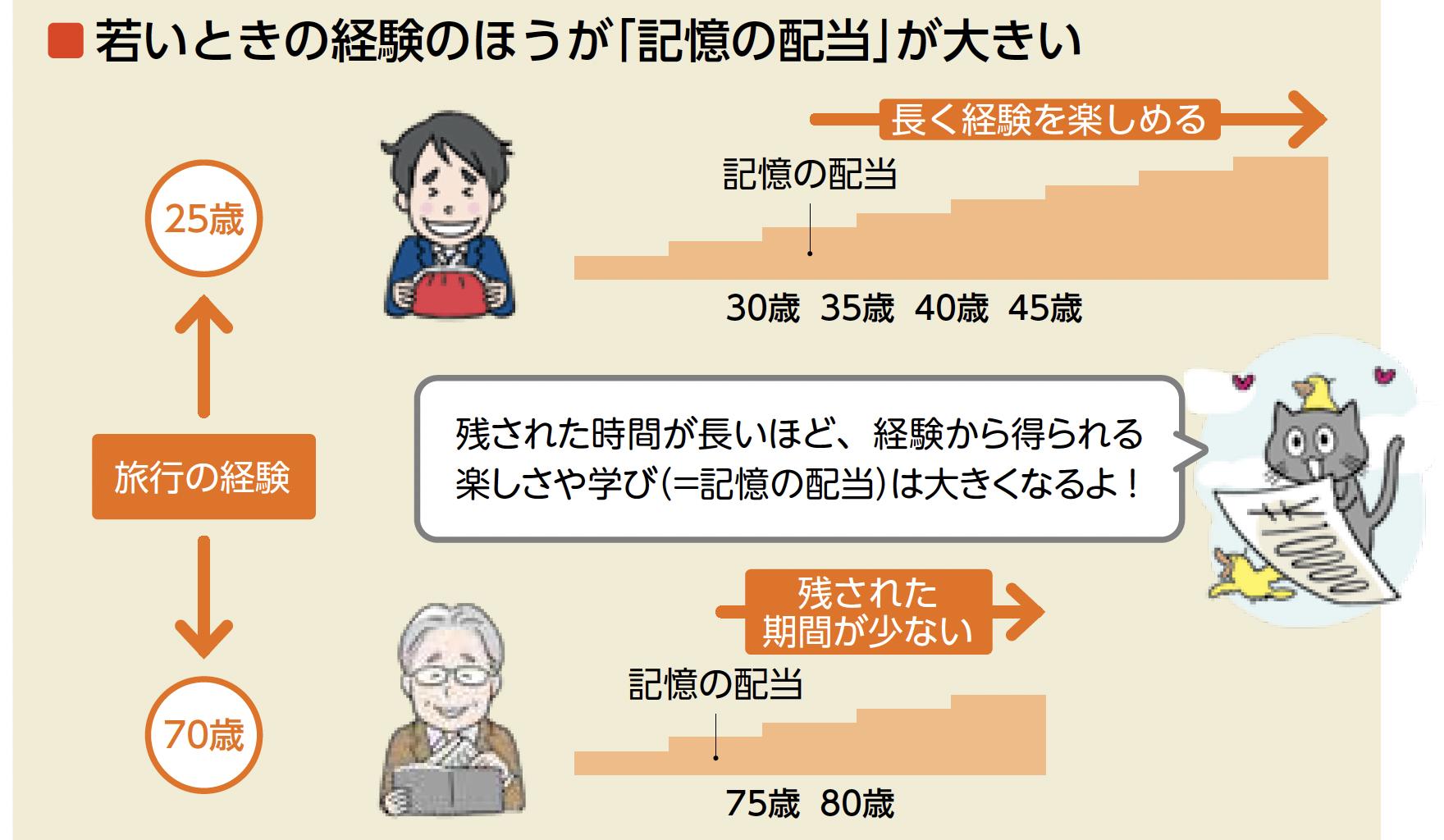

20代のうちに世界一周旅行をしたら、その経験を家族やほかの人に話せたり、アドバイスをしたりできるでしょう。そしてそこから新たな出会いや交流、ビジネスが生まれたりするかもしれません。

<記憶の配当の複利効果を考える>

著書「50代から考える お金の減らし方」(成美堂出版)より抜粋

著書「50代から考える お金の減らし方」(成美堂出版)より抜粋

経験から得られる価値は、時間が経つほど高まります。こうした「記憶の配当」からは「複利効果」が得られます。

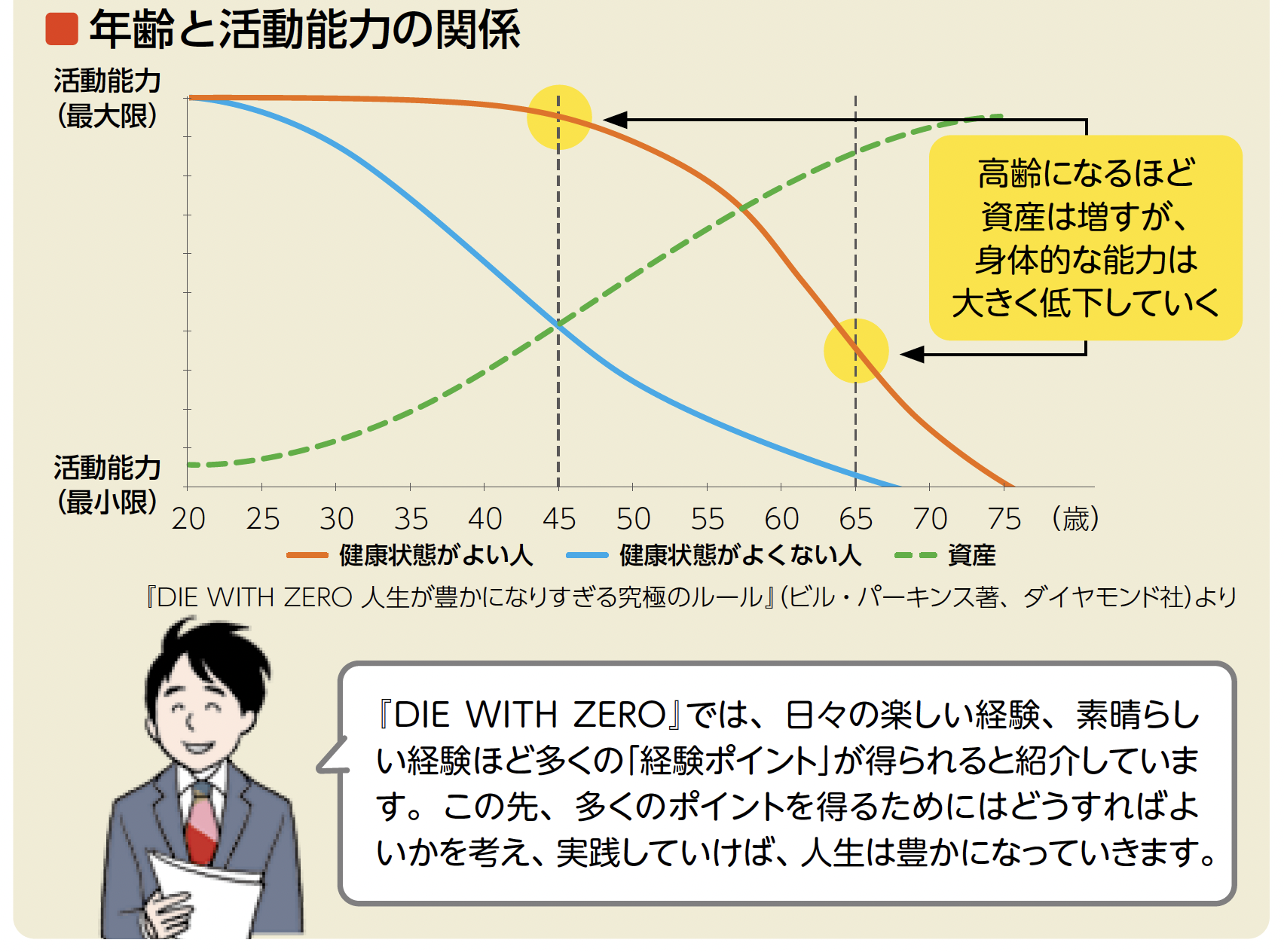

また、経験を楽しむ能力は年齢が上がるにつれて低下します。健康状態がよくない人はもっと早く低下します。したがって、お金を使う価値は若いほうが圧倒的に高いのです。

<年齢と活動能力の関係>

著書「50代から考える お金の減らし方」(成美堂出版)より抜粋

著書「50代から考える お金の減らし方」(成美堂出版)より抜粋

人生でもっとも大切なことは、思い出をたくさんつくることです。なぜなら、自分の人生の最後に残るものは、お金ではなく思い出だからです。

大切な家族や友人と過ごした日常、旅行など、人は思い出を通じて人生の出来事をいつでも振り返り、再度体験できます。そして、そこからいつでも幸せを得ることができます。つまり、思い出は生涯にわたって「幸せの配当」を与え続けてくれるのです。

たくさんの思い出が積み重なるほど、複利効果によってその人の幸福度が高くなると考えられます。

お金を貯めること自体を目的にしない。「足るを知る」が幸福度に影響

あなたは目標とする金額を貯められたら、それで満足するタイプでしょうか。それとも「さらに貯めよう」と考えるタイプでしょうか。

一見、後者のほうが向上心は高くて努力家のようにみえますが、もしかしたら幸福度が上がりにくいかもしれません。

お金が1000万円貯まったら次の目標は2000万円、2000万円貯まったら次は…と、ゴールを動かすことを続けると、いくらお金が貯められても幸福度は増さないでしょう。それどころか、お金を貯めること自体が目的となり、肝心の夢や目標の達成にお金を使えなくなります。

グラスに半分ほど入っているワインを見て、「まだ半分ある」と思う人は楽観的、「もう半分しかない」と思う人は悲観的という話は有名です。幸福度は、物事の捉え方の違いによっても変わります。お金に限った話ではありませんが、物事を悲観的に捉える人よりも、楽観的に捉える人のほうが幸福度も高くなります。

チェーン店の牛丼を「もっと高いものがよかった」と思って食べても幸せではないはず。「おいしい」と満足して食べる人が幸せです。他人と比較せず「足るを知る」ことが、結果として幸福度のアップにつながります。