米中協議決着前夜、グローバル株式市場で出遅れているのはどこ?

各国市場を徹底分析

グローバルの株式市場では、悲観からの揺り戻しが続き、足元にかけて堅調な展開を見せています。1月の連邦公開市場委員会(FOMC)における当面の利上げ見送り決定や、米中貿易交渉の進展期待、さらには、決算発表の無難な通過などが相場回復を後押ししたと考えられます。日本の年度末が控える3月に入り、世界の株式市場はこのまま好調を維持するのでしょうか。米国、欧州、中国、そして日本と、順を追って状況を確認してみましょう。

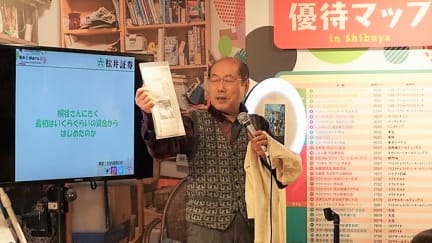

桐谷さん「四季報を読める人が“株の買い時”を逃すワケ」

株主優待投資の勘どころとは?

2月27日から3月5日までの日程で、渋谷ロフトで開催されている「優待の桐谷さん」展。株主優待だけで生活している桐谷広人さんの“優待生活の極意”を詰め込んだ企画展です。残念ながら桐谷さん本人が登場するトークショーは3月1日が最終日でしたが、「MONEY PLUS」では桐谷さんの単独インタビューに成功。株式投資や優待株に興味はあるけれど、あと一歩が踏み出せない人に向けたアドバイスを聞きました。

ゴタゴタ続きも株価は復調、「日産自動車」は今が買い時?

予想配当利回りは5.9%

カルロス・ゴーン元会長の逮捕が伝わった昨年11月20日以降、日産自動車株は大きく下がりました。しかし、今年に入ってから、株価は反発。配当利回りに魅力を感じた個人投資家の買いが増えました。2月末の株価は962.4円で、予想配当利回りは5.9%となりました。東証1部の平均配当利回りが2月末時点で2.2%ですから、5.9%でもとても高い利回りです。日産株は今が買い時なのでしょうか。

桐谷さん、初の単独企画展に詰め込んだ「株主優待の極意」

“優待生活の伝道師”が渋谷に登場

株主優待だけで生活をしていることが話題となり、テレビや雑誌に頻繁に登場するようになった元プロ棋士の桐谷広人さん。そんな桐谷さんの魅力が詰まった企画展が、2月27日から渋谷ロフトで開催されています。今や講演活動で引っ張りだこの彼ですが、ご本人によると、自身をテーマにした企画展を開催するのは今回が2度目。1回目は東京証券取引所が開いた「IRフェスタ」で自宅の部屋を再現展示したものだったので、単独の企画展は今回が初めてになるようです。会場では、桐谷さんのどんな魅力に接することができるのでしょうか。そして、桐谷さんが企画展に詰め込んだ「優待生活の極意」とは? ご本人に話を聞きました。

手数料ゼロで500円から株購入、日興“破格サービス”の衝撃

記事からシームレスに株式投資

人生100年時代。これまでよりも“老後”が長くなる一方で、年金支給に対する不安は年々高まっています。こうした中、資産運用による“自分年金”づくりの重要性が増しています。しかし、国を挙げて進めている「貯蓄から資産形成へ」の歩みは遅々たるもの。「どうやって始めればいいのか、わからない」「投資の勉強の仕方がわからない」などの理由から、投資を始めるきっかけをつかめない人も多いのが現状です。こうした状況を変えようと、対面証券大手のSMBC日興証券が2月15日、日本初の新たなサービスをローンチしました。日興の小さな一歩は、証券業界を変える大きな一歩となるでしょうか。

「織り込み済み」が狙い時?投資タイミングの見極め方

市場予想に注目

昨年10月から12月にかけて、グローバル株式市場は大きく調整しましたが、年明け以降、落ち着きを取り戻しています。背景として、米中通商交渉の進展期待が高まってきたこと、米連邦準備制度理事会(FRB)が金融政策に対して柔軟な姿勢を見せたことで市場に安心感が広がったこと、が挙げられます。しかし、投資家が気にしていた企業業績の先行き懸念が解消されたわけではありません。にもかかわらず、株価が堅調な動きを示したのは、業績の厳しさは「織り込み済み」だったからといわれます。今回は、この「織り込み済み」とは何なのか、そしてそれを投資に活かすにはどうしたらよいのかをご紹介します。

「なんとなく貯金」から抜け出すための資産運用“6大鉄則”

イベントレポート

2018年11月18日(日)、品川・グランドプリンスホテル新高輪内の国際館パミールで開催されたイベント「お金のEXPO 2018」。本イベントでは、お金のプロが「お金が貯まる」「お金を増やせる」賢い方法や、お金に困らないための家計改善の方法、知っていると得をするお金の知識をお伝えしました。当日開催されたセミナーの中から、本記事ではマネックス証券株式会社チーフ・アナリスト兼マネックスユニバーシティ長 大槻奈那氏によるセミナー「「なんとなく貯金」から抜け出そう!超・初心者のための投資のキホン」についてご紹介します。

花粉の量が多いと株価にはプラス?マイナス?

正反対の通説をデータで検証

まだまだ寒い日がありますが、この時期は“三寒四温”ともいわれ、暖かい日も増えてきます。春への移ろいが感じられると、気持ちも朗らかになる方も少なくないでしょう。その一方で、暖かくなると花粉が飛び始め、花粉症が心配な方も少なくない時期です。実は、この花粉の飛散量は、この時期の株価にも影響を与えるという見方があります。しかも、その見方はポジティブだというもの、ネガティブだというもの、正反対に分かれています。いったい、どちらが正解なのでしょうか。データを基に、検証してみたいと思います。

市場はグロース株復活を待っている

グロース/バリュー指数の再比較

前回記事(「相場のことは相場に聞け、マーケット指標を見比べてみよう」)では、TOPIXグロース指数、同バリュー指数、東証配当フォーカス100指数を比較して、2018年は株価が下落したものの、下落局面によく見られるディフェンシブ指向が見られないと紹介しました。それから約1ヶ月経ちましたが、トレンドに変化は見られるのでしょうか。前回と同じ指数の年明けからの推移を比べ、さらに今回は過去10年間と比較してみたいと思います。

30万円以下の銘柄でレジャーに使える3月の株主優待5選

優待を活用してオトクに遊ぼう!

3月は優待銘柄が1年の中でも一番多い月です。さまざまな種類の株主優待があるなかで、今回は松井証券が無料で提供する企業情報サービス「QUICKリサーチネット」で優待カテゴリが「レジャー」に分類されたものをご紹介します。最低投資金額30万円以下と比較的手の届きやすい銘柄ばかりですので、投資初心者の方もぜひチェックしてみてくださいね。オリックスの株主カードで入場料が割引になる「すみだ水族館」

「バブル後最高値」の更新も?ようやくエンジンがかかり始めた日本株

足元が冴えない理由を探る

前回の記事(「底入れした株式市場は高値を取り戻せるのか?」)では、米国のダウ平均が半値戻しを達成したタイミングで「半値戻しは全値戻し」という相場格言をご紹介しました。その後もダウ平均は力強く戻り歩調を辿って、昨年秋から急落した分の8割以上を取り戻しています。あと3.6%上昇すれば再び史上最高値更新、まさに「半値戻しは全値戻し」という格言を地で行く相場展開になっています。それに引き換え、日経平均の戻りの鈍さが際立ちます。先週は2営業日で800円も上昇する場面があったり、今週に入って昨日まで3連騰と、ようやくエンジンがかかってきた感はありますが、それでも昨年秋の高値からの下げ幅に対して半分も戻せていません。

分散投資はなぜ必要?世界に投資対象を持つことの重要性

国際分散投資を勧める理由

過去の記事でリスクを抑えて投資をする手法として、国際分散投資が有効であると書きました。投資手法の1つで、投資対象を国内株式だけでなく、海外株式、国内債券、REIT(不動産投資信託)など複数の資産クラスに分散し、かつ投資先も日本国内だけでなく海外にも振り分けましょうと簡単に説明しました。記事を読んだ方から、海外への投資について不安を感じているという感想をもらい、改めて今回の記事では具体的なデータも用いつつ、少しでも不安をなくしていけるように解説したいと思います。

IPOの傾向から見る、日本の産業構造の変化とは?

近年のIPO傾向分析・後編

2018年の株式市場は、日経平均株価がバブル後最高値を更新した一方、年末には一時2万円を割るなど波乱の展開となりました。そして昨年の株式市場で忘れてはならないのがIPO(Initial Public Offering=新規株式公開)です。前回記事では、近年IPO銘柄数は比較的横ばいで推移するも、1社あたりの調達金額が少額化の傾向にある点をご紹介しました。後編の今回は、なぜ1社あたりの調達金額が少額化しているのかを中心に、近年のIPO銘柄の特徴についてご紹介します。

インフルの次は花粉、「大阪発祥銘柄」が大注目のワケ

知られざる“商人の街”のもう1つの顔

大阪のオフィス街、大阪取引所から歩いて10分ほどのところに「道修町(どしょうまち)」という街区があります。ここには個人経営の漢方薬店や大手製薬企業の本社が軒を連ね、“薬の神様”として地元では有名な「少彦名神社(すくなひこなじんじゃ)」、薬に関する資料館も複数立ち並んでおり、まさに「薬の町」の様相を呈しています。江戸時代には、日本に入ってくる薬はいったん道修町に集まり、全国に流通していったといいます。薬の品質を見分ける知識を備えた薬種業者たちが江戸幕府の公認を得て、安全な薬の流通に寄与したわけです。日本初の薬学専門学校が設置されたのも道修町でした。病気に苦しむ人たちを救うことができるような薬の開発と流通を担う町としての誇りや使命感は、今も引き継がれています。この道修町を入り口にして、有望銘柄を考えてみたいと思います。

日経平均株価が今年前半にも2万2000円台に回復し得る理由

2019年の投資戦略を考える

今年の株式市場は、年初には昨年末からの波乱が見えたものの、足元では米国で金融政策について柔軟な姿勢が示され、中国政府が景気下支えの姿勢を繰り返したことなどから、反発しています。今回は、今年ここまでの動きから、年内の投資戦略をどう組み立てれば良いのかをお伝えします。

インフルエンザ予防接種用のワクチンの種類はどう決まる?

インフルエンザワクチンの効用とは何か

今年も、インフルエンザが猛威をふるっています。各地で発令されたインフルエンザ警報は、解除されつつありますが、まだまだ注意が必要です。インフルエンザのシーズンになると、常に話題になるのが、予防接種を受けたか、今年のワクチンは当たった/外れた等の「ワクチン」の話題ではないでしょうか。そこで、今回は、インフルエンザワクチンに注目したいと思います。予測が外れたら、予防接種は効かないの?インフルエンザワクチンの効用とは?といった疑問についてもみてみましょう。

なぜバレンタインデーは“株価が上がりやすい”のか

過去14年で平均0.68%の株高に

2月14日はバレンタインデーです。1960年代末から1970年代にかけて女性の心をとらえて徐々に盛り上がり、今では女性から男性へ愛の贈り物としてチョコレートを贈る日ということで幅広く認知されています。近年は「告白の日」というだけでなく、「感謝の日」という形での広がりもみられます。職場などでは自粛の流れもありますが、“義理チョコ”や友人同士で贈りあう“友チョコ”、自分へのご褒美の“自分チョコ”などまで耳にするようになりました。最近では、男性から女性にチョコレートを渡すケースも増えつつあるようです。このように国民的なイベントであるバレンタインですが、株式市場でとても興味深い現象がみられます。それは「バレンタインデーの株価は高くなりやすい」というジンクスです。この「バレンタイン効果」について、データで確認してみましょう。

アベノミクスで年収400万円台の人々は投資をするようになったのか

投資の流れはいまだ道半ばか

一般家庭の投資を推進するスローガンとして、以前は「貯蓄から投資へ」というフレーズが政府を中心に唱えられていました。現在、このフレーズは「貯蓄から資産形成へ」と言い換えられています。政府が一般家庭に資産形成を促すために、より身近に感じられる表現を使う姿勢が伺えます。アベノミクスが始動した2012年12月以降、株式等の利益を非課税にするNISA(少額投資非課税制度)の整備・拡充や、民間企業から付与されたポイントを運用できるサービスが生まれるといった新しい流れが起こりました。今後も、官民両面で家計の資産形成をサポートする動きが活発になっていくと思われます。しかし、巷では「実感なき景気回復」という言葉も散見されます。一部の高所得層が株価上昇の恩恵を受けているという懸念もないわけではありません。実際のところ、一般家庭が投資をする動きは浸透しているのでしょうか。