はじめに

EBITDAと他の利益との違い

EBITDAは、会計処理を通じて現れる営業利益などと違い、キャッシュの流れに近いため「企業がどれだけ効率よくお金を生んでいるか」を評価する補助的な指標として有効です。とはいえ、営業利益やキャッシュフロー計算書とセットで読むことで、より正確な企業分析が可能になります。

EBITDAを使って決算を読み解く:実例編

KDDI(9433)

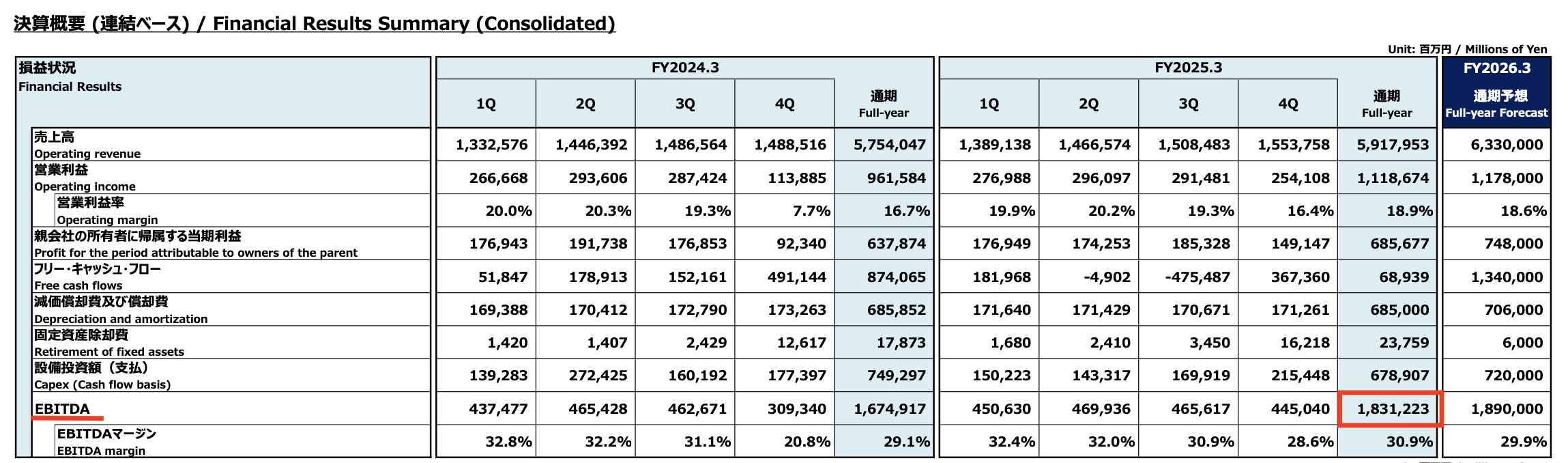

画像:KDDI「2025年3月期 決算詳細資料」

画像:KDDI「2025年3月期 決算詳細資料」

KDDIは2025年3月期通期でEBITDAが1兆8,312億円、EBITDAマージンは30.9%と非常に高水準です。営業利益も1兆1,118億円と堅調ですが、キャッシュ創出力を示す指標としてEBITDAに注目が集まります。

KDDIはパーソナルおよびビジネスセグメントそれぞれのEBITDAも開示しており、透明性の高い経営が特徴です。たとえば、パーソナルセグメントのEBITDAは1兆4,787億円(マージン30.8%)、ビジネスセグメントでは3,434億円(マージン24.5%)と高い水準を維持しています。

EBITDAマージンとは?

EBITDAマージンは、「売上に対してどれくらいのキャッシュに近い利益を残しているか」を示す指標です。具体的には次のように計算します:

EBITDAマージン(%)= EBITDA ÷ 売上高 × 100

この数値が高いほど、「効率的にキャッシュを稼いでいる企業」といえます。特に通信業のように設備投資が重く、減価償却費が大きい業種では、EBITDAマージンが重視されます。

30%以上:非常に高収益体質

15〜30%:安定した優良企業が多い

10%未満:コスト構造が重く注意が必要

KDDIはこの点でも際立つ“優等生”企業といえるでしょう。

楽天グループ(4755)

楽天グループは2024年12月期に売上2兆2,792億円を記録し、28期連続で増収。営業利益も黒字に転換しましたが、最終損益は依然として赤字です。

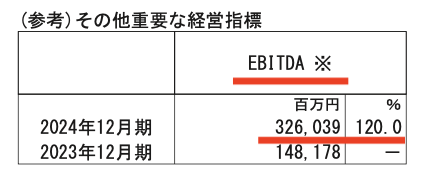

画像:楽天グループ「2024年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 」

画像:楽天グループ「2024年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 」

注目されたのはEBITDAの改善です。連結EBITDAは前年比で2倍超の3,260億円。楽天モバイルは2024年12月に月次ベースでEBITDA黒字化を達成しました。

通信インフラ事業は初期投資と減価償却が大きく、営業利益は赤字になりやすいですが、EBITDAで見ればキャッシュ創出力が評価できます。

契約者の増加に伴うARPU(1ユーザーあたりの平均収益)の改善、通信品質の向上、広告収入の拡大がEBITDAの改善に寄与しています。ただし、営業利益やキャッシュフローとの併用が重要です。EBITDAが黒字でも、現金が流出し続けていれば将来の資金繰りにはリスクが残ります。

実際、楽天グループ全体の2025年12月期第1四半期の営業キャッシュフローは約7,400億円のマイナス。現金および現金同等物も四半期で1.25兆円減少しています。楽天モバイルのEBITDA改善は明るい材料ですが、財務全体のバランスも見逃せません。今後も、EBITDAとキャッシュフローを合わせて確認する必要があります。

マネーフォワード(3994)

スタートアップやSaaS企業では、EBITDAが「将来の収益力」や「資金の使い方」を測る指標として重視されます。

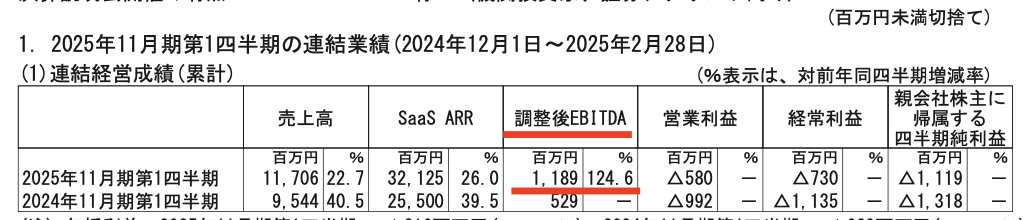

画像:マネーフォワード「2025年11月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」

画像:マネーフォワード「2025年11月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」

マネーフォワードは、2025年11月期第1四半期で営業利益はマイナス5.8億円でしたが、EBITDAは11.89億円の黒字。人材投資や広告費、キャッシュアウトのない「株式報酬費用」などで一時的に赤字でも、キャッシュ創出力は着実に高まっているというメッセージを投資家に示しています。

また、投資家にとってEBITDAは、「どれくらいのスピードで現金を使っているか(資金の燃焼速度)」を見極めるヒントにもなります。利益が出ていなくても、キャッシュの流れが健全なら、「この会社は持続的に成長できそうだ」と評価されることもあります。

EBITDAを見るときの注意点

EBITDAは便利な指標ですが、いくつかの落とし穴があります。

まず、EBITDAと営業利益の差が大きい場合は、何がその要因かを確認する必要があります。大きな減価償却費が原因であればよいですが、一時的な損失がある場合や「調整後EBITDA」などの定義が企業によって異なる指標を使用している場合は、前提や意図を読み解く視点が重要です。

EBITDAが黒字だからといって「安心」というわけではありません。数字の中身を分解し、営業利益やキャッシュフローと合わせて読み解くクセをつけましょう。

投資管理もマネーフォワード MEで完結!複数の証券口座から配当・ポートフォリオを瞬時に見える化[by MoneyForward HOME]