はじめに

イングランドの毛織物産業、ヨーロッパを席巻

続いて、経済的な恩恵に目を向けましょう。

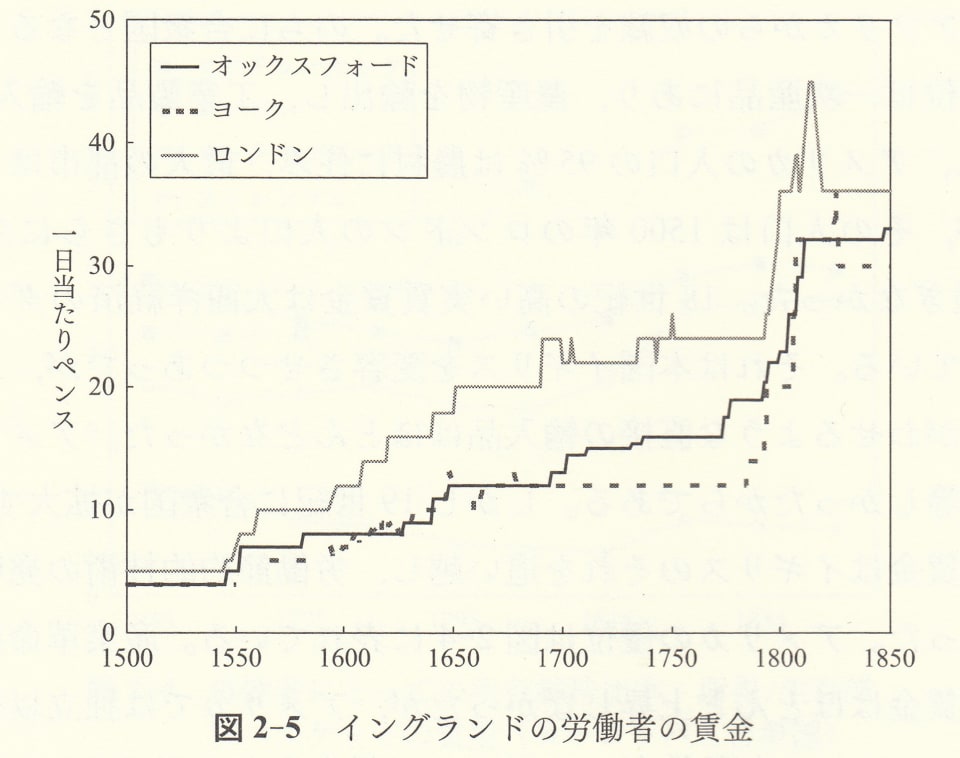

ペストによる人口減少で、西ヨーロッパの人々は一時的に「マルサスの罠」から解放されました。人手不足により賃金は上昇し、利用可能な土地が増えたことで食料価格は下落しました。大量死のおかげで、皮肉にも人々の生活水準は向上したのです。

人口減少で恩恵を受けたのは人間だけではありません。耕作地が牧草地に転用されたことで、家畜たちも栄養価の高い草を食べられるようになりました。これにより、イギリスでは羊毛の品質が変わります。

中世までは短く低品質の羊毛しか採れず、イギリスでは重たい「幅広毛織物」しか作れませんでした。しかし飼料の改善により、羊たちは長く良質な毛を生やすようになったのです。ペストから1世紀半後の16世紀までに、イギリスでは軽い「梳毛(そもう)織物」を生産できるようになりました。梳毛織物はイギリスの強力な輸出製品になります。

中世のヨーロッパでは、イタリアとフランドル地方が国際的な毛織物市場を独占していました。フィレンツェを始めとしたイタリアの諸都市は、毛織物産業で成長したのです。

しかしイギリスの梳毛織物は飛ぶように売れ、17世紀にはイタリア製品を国際市場から駆逐してしまいます[9]。第2章で紹介したとおり、イタリアは15世紀末からフランスやスペインの侵攻を相次いで受け、半世紀を超える戦乱の時代に突入しました。このこともイギリスの毛織物産業に味方したでしょう。

梳毛織物の輸出の窓口となったのはロンドンです。大英帝国が世界を制覇するずっと前から、この都市は国際貿易によって成長してきたのです。1500年にはわずか5万人だったロンドンの人口は、それから2世紀で10倍に増えました[10]。1660年代にロンドンの港から輸出された輸出品と再輸出品のじつに74%を毛織物が占め、労働者の4分の1が海運業や港湾サービスなどの輸出関連事業に従事していました[11]。

今も昔も、都市にはたくさんの仕事があり、賃金水準は田舎よりも高くなります。近世のロンドンも例外ではありません。高賃金に惹かれて農村から多くの人が集まるようになりました。

さらに、16世紀にはスペインやポルトガルが新大陸やアジアへ乗り出し、17世紀にはイギリスとオランダが続きました。香辛料や煙草、茶、コーヒー、砂糖、陶磁器――。世界中の珍品がロンドンのような国際都市で入手できるようになったのです。中世にはパンとビールと肉こそが豊かさの象徴でした。が、ロンドンの住民はその高賃金のおかげで、中世とは比べものにならないほど贅沢な生活を送れるようになりました。

イギリスの農村に暮らす人々も、このようなロンドンの状況に疎(うと)かったわけではありません。自分たちもロンドンと同じような消費生活を楽しみたいと考えるようになったのです。ロンドンのような嗜好品を口にし、ロンドンのような奢侈(しゃし)品を手に入れ、ロンドンのような家屋に住みたい――。

農村の人々が抱いた欲望は、イギリスの農業を変えることになります。

「農業革命」

中世の封建制度の下では、農民たちには農業の生産性を高めるインセンティブがありません。農業でどれだけ儲けても、それを封建君主に取り上げられてしまうからです。

しかしヨーマンの成立していたイギリスでは事情が違いました。よりたくさんの農作物を収穫できれば、それだけ豊かな生活を送ることができたのです。ロンドンのような大都市が貪欲に食料品を消費したため、農作物の売り先に困ることもありませんでした。ヨーマンたちは土地を改良し、農法を工夫し、農業生産性を向上させていきました。結果、単位面積あたりの小麦の収量は1300年から1700年の間に約2倍に増えました。

18世紀に入ると、イギリスの農民たちはイガマメやクローバー、ターニップ(西洋かぶ)などの新しい作物を育てるようになります。これらは人間の食用だけでなく、家畜の飼料としても活用されました。農民たちは羊毛をより高品質に、牛肉や牛乳をより大量に収穫したいと考えたのです。

イガマメやクローバーのようなマメ科の植物には、根に「根粒(こんりゆう)」と呼ばれる粒状の組織があります。当時の人々は知りませんでしたが、この粒には根粒菌という微生物が共生しています。

そして、根粒菌は大気中の窒素を吸収して、それを窒素化合物――すなわち肥料――に変える能力を持っているのです。根粒菌のおかげでマメ科の植物は痩せた土地でも育ちやすく、なおかつ地力(ちりょく)を回復させます。言うなれば、これらの植物は空気を人間の食べ物に変えることができるのです。

ヨーロッパ人の主食である麦は、連作障害の起きやすい作物です。同じ場所で育て続けると土壌の栄養分を使い果たし、病気や寄生虫にも罹(かか)りやすくなります。したがって数年おきに休耕地を作り、畑を休ませなければなりません。

18世紀のイギリス人は、この畑を休ませるサイクルにイガマメやクローバーなどの新しい作物を組み込みました。休耕地でクローバーを育てて牧草地として利用することで、地力を回復させながら畜産品を収穫できるようにしたのです。

また、この時代にはヨーマンの状況も変わっていました。自分の土地を売り払い、ロンドンなどの都市で暮らす人々も珍しくなくなっていたのです。

一方、そうやって売りに出された農地を買い取り、大地主となる者も現れました。彼らは資本家として土地を農民に貸し、農民は小作人を雇って農業経営にいそしむようになりました。現代の企業における株主と社長、社員のような関係です。

このような大規模で集約的な農業の出現を「囲い込み」と呼びます。囲い込みが行われた農地では、そうでない開放農地よりもさらに農業生産性が高まりました。

以上のような近世のイギリスの「農業革命」の成果には目を見張ります。

先述の通り、単位面積あたりの小麦の収量は18世紀までに倍増しました。さらに1300年から1800年までの500年間で、乳牛1頭あたりの搾乳量は3.8倍に、羊1頭あたりの羊毛は2.3倍、羊肉の重量は2.7倍に増えたのです。

農業生産性の高さは、都市と農業従事者の人口比で計ることができます。

もしも生産性が低く、自分の家族を食べさせるので精一杯であれば、人口の大部分が農業に従事せざるをえません。巨大な都市の住民を養うことができないのです。1500年の時点でイギリスの都市人口は7%、農業人口は74%だったと推計されています。(※合計で100%にならないのは、農村で暮らしながら農業に従事しない工業系の職人などがいるためです)

ところが1800年には、都市人口は29%に増え、農業人口は35%に減っていました[13]。1人の農業従事者が3人のイギリス人を養えるようになっていたのです。

画像出典:ロバート・C・アレン『世界史のなかの産業革命』名古屋大学出版会(2017年)p48

ロンドンの高賃金に牽引されて、他の地域でも賃金水準が上がった。農業の生産性が向上したことで、農民の賃金も上昇しました。

1737年にイギリスを旅したフランス人の神父ル・ブランは、イギリスでは農家の下男でさえお茶を飲んでから仕事にかかることに驚嘆しています。言うまでもなく、当時のヨーロッパでお茶は贅沢品でした。

ロンドンで生じた高賃金経済はイギリス全土へと広がったのです。