ビジネス

経済、投資の最新情報、仕事の給与や稼げる副業情報などを紹介します。

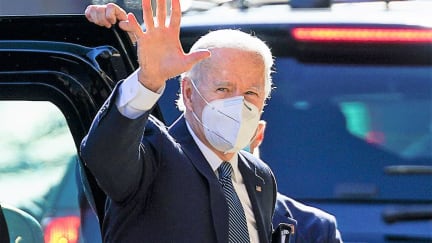

増税は不可避!?米両院を手にしたバイデン政権の景気対策、株価への影響を考察する

本当に大型財政政策は出るのか

米国では1月5日にジョージア州で上院議員選挙2議席の決選投票が行われ、2議席とも民主党が勝利しました。これで、大統領、下院に続き、上院も民主党が支配(50対50にハリス副大統領を加える)することになります。翌1月6日には、トランプ現大統領支持者による米国議会議事堂への乱入事件が起こりました。米国内では混乱が続いていますが、バイデン氏は正式に次期大統領に選出されました。株式市場は上昇を続けており、背景にはバイデン政権による追加の景気対策が早い段階で打たれるとの期待感があります。<文:ファンドマネージャー 山崎慧>

コロナ禍でオフィス解約から9ヶ月経過したIT企業の今

成功の秘訣と今後の課題

新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年春以降、企業の活動は「オンライン」への変更を余儀なくされました。採用活動においても、会社説明会や面接はオンラインが中心となる企業が増えました。しかし、入社後の立ち上がり支援など一部の業務では、オンライン化は難しいと悩みの声も聞かれています。そんな中、一貫してオンライン化を実現した企業があります。株式会社overflowは、2017年に創業したエンジニア/デザイナー複業採用プラットフォームOffersを運営するIT企業です。創業時からリモートワークを多用してきましたが、コロナ禍の2020年4月にオフィスを解約し、採用活動はもちろん通常の業務もすべてオンライン上で完結させています。具体的にどのような取り組みを行っているのでしょうか。overflow代表取締役CEO 鈴木裕斗さんにお話を伺いました。

チェックすべきはこの2点!プロが教える効果絶大の決算分析術

3月期決算発表まもなく本格化

まもなく3月決算企業の決算発表が本格的に始まります。企業の決算発表というのは株価に対する影響が決定的に大きいイベントで、既に株式投資をされている方にもこれから始める方も、ぜひチェックしていただきたいと思います。そうは言っても決算発表というと会計の知識がないと理解できない難しいものだと思う人が多いかもしれません。もちろん会計知識はあるに越したことはないのですが、なくてもいくつかのポイントをチェックするだけで大まかに理解することができます。それでは早速、チェックするべきポイントをご紹介します。

前回の緊急事態宣言と何が違うのか?宣言後も株価が続伸するワケ

30年ぶりの高値更新

1月7日に緊急事態宣言が発令され、首都圏の1都3県を対象に、飲食店への時短営業や夜8時以降の不要不急な外出の自粛が要請されました。注目された株価の反応は、8日の日経平均株価の終値が前日比648.90円高の2万8,139.03円と大幅続伸し、1990年8月8日以来およそ30年ぶりの高値を更新。株価の反応を見る限りでは、今回の緊急事態宣言が株式相場に与える影響を過度に悲観視する市場参加者は少なそうです。その理由を解説します。

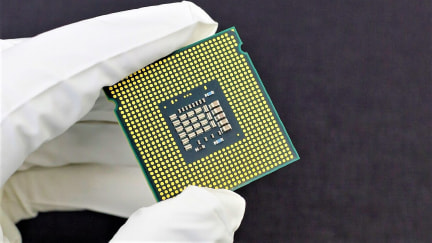

2023年まで市場拡大予測も!絶好調な半導体業界の注目銘柄8選

強気予想の理由は5G

昨年は新型コロナウイルスの影響で、経済活動が停滞し、世界のGDP成長率はマイナスとなりましたが、半導体製造装置業界は成長を達成しました。直近の予測では、前年比15%増となり過去最高を更新したと報道されています。

業務のしわ寄せがネック…誰もが働きやすくなる“職場改革”を

ベストなワークスタイルを選択できる社会へ

今の働き方に満足していますか?と聞かれた時、満足しています!と力強く答えられる人はどれくらいいるでしょうか。リクルートワークス研究所が2018年に行った調査によると、「仕事に満足している」と回答した人の割合は39.9%。この結果を裏返すと、およそ6割の人は何らかの不満を抱えているということになります。仕事への不満には、様々な要素があります。仕事内容や給与、役職などもその一つです。さらには勤務時間、勤務地、在宅勤務の可否、職場での人間関係といったことも影響します。一つひとつ細かく要素を洗い出していくと、どこかに不満は生じるものです。今仕事があるだけでも有難いこと。あれもこれも求めるのはワガママ。そう考えたり、諭されたりして諦めてきた人は少なくないはずですが、本当にそうなのでしょうか?

ワークマンの「アマゾンに負けない」3つの戦略 定価、配送費、もう1つの“本命”は?

「勝てそうな土俵」だけで戦う

残業ナシ、ノルマなし、期限ナシ。個人の頑張りに頼ることを徹底的に止めて、それでも10期連続で最高益を達成した上場企業があります。ワークマンです。いったいこの会社では何が起こっているのでしょうか? 前回、前々回に引き続き、ワークマン専務取締役初の著書『ワークマン式「しない経営」――4000億円の空白市場を切り拓いた秘密』(ダイヤモンド社)から抜粋して紹介します。

8割の人は十分な老後資金を貯められない?老後資金と貯蓄額の厳しすぎるギャップ

老後2000万円問題

昨年、金融庁の報告書で「老後資金に2000万円が不足することになる」と公表され、それまで以上に「老後資金」について議論されるようになりました。今の生活をやりくりするだけで精一杯の人が多い中、老後資金として2000万円もの大金を貯えるのはかなり厳しいように思いますが、前述の報告書には冷酷な現実が書かれており、誰しもがこれに向き合って暮らしていけなかければなりません。今回はコンサルティング会社・JSKパートナーズが全国の30~50代まで1081名の男女を対象にした調査結果を元に、多くの人が考える「老後資金」「貯蓄額」の実態に迫ります。

稼げるの?稼げないの?1000人以上が回答した「副業での収入」の実態に迫る

コロナ禍で始めた人も

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、世界中の経済が大きな影響を受けています。日本経済、私たちの勤務先、取引先でも打撃を受けているところが大半であり、「コロナショックのダメージは、リーマンショックを遥かに超える」という見立てをする専門家もいるようです。コロナ禍以前より伸び悩んでいた景気の打開策の一つとして、政府では「働き方改革」を呼びかけ、各企業および就労している人に対し、「副業」を推進する動きがありました。どんなものが副業に相応しく、副業にはどんなメリット・デメリットがあるのか――。こういったことは、手探りで経験値を上げていくか、先立って副業を行っている人たちからの知恵や体験を参考にするしかありません。そんな中、バーチャルオフィスを運営するゼニスが興味深い調査結果を発表しました。「現在副業をしている男女1063人」に対するアンケート調査で、副業に関する生々しい結果が明らかになっています。今回はこのデータを元に、副業の実態に迫ります。

「あまり仕事をしていない社員」がなぜ評価が高い? 億り人投資家が考える“価値提供”とは

時間も浪費ではなく投資する

お金を増やす王道の方法は「仕事の収入」を上げること。簡単ではありませんが、実は収入アップのコツは「投資に似ている」と言う人がいます。投資家・遠藤洋さんです。前回に引き続き、ベストセラーの著書『10万円から始める! 小型株集中投資で1億円』で知られる遠藤さんに、仕事での収入アップの考えを聞きました。

株、仮想通貨高騰の今こそ騙されてしまう「利殖勧誘事犯」とは

自分のお金はしっかり守ろう

あけましておめでとうございます。2020年は新型コロナウイルスによって、これまでの生活様式が一変した1年となりました。年末年始の陽性者数の増加や、年明け以降の政府の動きを見ていると、2021年も当面は新型コロナウイルス問題の収束は望めなそうです。しかし、一方で株式市場は昨年の春先の急落以降は堅調となっています。そのような環境下、火事場泥棒の暗躍が目立っています。自分の資産を守るためにデータを中心に見ていきましょう。

やらないを決めることから始める?“ニューノーマル”の経営者に必要な「意思決定のプロセス」とは?

すばやく行動し、軌道修正が重要

世界的に感染拡大した新型コロナウイルスは経済界にも大きく打撃を与えました。生活やビジネスはコロナ以前に戻ることはできず、“ニューノーマル”と呼ばれる新常態への変化が求められています。そこで、企業経営における意思決定プロセスも、時代に応じて変わっていかざるを得ません。コンサルタントで『オペレーション トランスフォーメーション』の著者である高砂哲男氏は、ニューノーマルを生き抜くためには「アジャイル」な意思決定が必要だと指摘しています。

2020年のコロナ相場になぜ乗れなかったのか 失敗の原因は「だろう」投資かも

3月の暴落と11月の暴騰

2020年は新型コロナウイルスに始まり、新型コロナウイルスに終わりました。株式市場で大きな失敗をしたとすれば、3月の暴落時と11月の急騰時となるでしょう。この局面で多くの人がやってしまいがちだった失敗と、対策を考えてみたいと思います。

いずれ日本にも上陸?ロレアル、エスティ・ローダーを抜く中国ブランド化粧品

15~24歳「Z世代」がけん引

中国の化粧品市場は拡大が続いています。経済成長に伴って所得水準が向上した中間層が厚みを増しており、2019年は388億ドル(日本円で約4兆円)まで拡大。2025年には約690億ドルに達する見通しで、19年に比べて約8割増える見込みです。また、全世界に占める市場シェアも19年の21.4%から25年には29.5%まで拡大する見通しです。市場規模的には世界最大ですが、これまで中国ブランドへの信頼性が低かったことから、「自国メーカー不毛の地」とみなされていました。

1月10日必着!確定申告がいらない「ふるさと納税 ワンストップ特例制度」を徹底解説

間に合わない時の対応策も!

2020年ふるさと納税をした皆さん、ワンストップ特例制度の手続きはお済みですか?ふるさと納税で最も大切なのが、税金の控除・還付を受けるための手続きです。控除・還付は、確定申告もしくはワンストップ特例制度の申請で手続きすることができます。特に利用する方の多いワンストップ特例制度の申請は、1月10日必着です。「どうしていいかわからない」「面倒で後回しにしていたら忘れてしまった」という方のためにワンストップ特例制度を詳しく説明します。もし期限までにできなかった場合の対応策もご紹介します。

超低金利時代に3500万円の住宅ローン、頭金500万円で総支払額はいくら減る?

頭金の経済効果を考える

コロナ禍で働き方がリモートワークにシフトし、「通勤を伴わない働き方」が一般的になるにつれ、郊外立地の住宅人気が高まってきました。超低金利時代と言われる今。人生の一大イベントである「住宅購入」を真剣に検討する人が増えているようです。その時、頭金はどう考えるべきなのでしょうか。今回は、頭金を入れることの効果について考えます。

新年の株価は上がる?下がる?株の“ジンクス”から2021年相場を予測

景気と株価モメンタム

株の“ジンクス”のことを業界では“アノマリー“と呼びますが、今回はアノマリーから新年の相場の行方を探ってみましょう。2020年は新型コロナの感染拡大に社会も経済も大きく影響を受けました。とは言え、日経平均株価は12月9日に2万6,817円となり29年8カ月ぶりに1991年4月以来の高値を更新、歴史的な株価水準までの回復を見せており好調でした。株価は将来の景気回復を織り込んで動きますが、足元では先取りした上昇が早すぎると懸念する投資家も見られます。新年の株価も上昇トレンドが持続できるのでしょうか。

日経平均株価はいよいよ3万円を射程に?アナリストがそう予想するワケ

米国は最高値更新の可能性

2020年の世界経済は新型コロナウイルスの大流行により、著しいダメージを被りました。しかし、株式市場では景気・企業業績の回復を織り込む形で尻上がりに上昇する展開となりました。2021年も引き続き、堅調な相場展開を見込むためには、そうした「期待」を着実に「現実」へと置き換えていくことが求められるでしょう。2021年の米国、欧州、中国、日本の株式動向を予想してみたいと思います。