ビジネス

経済、投資の最新情報、仕事の給与や稼げる副業情報などを紹介します。

30代会社員「部下が業務分担に不満感、仕事が回りません」

みんなのキャリア相談:第2回

ビジネスの現場で起きたさまざまな悩み事に対して、リクルートマネジメントソリューションズの人事コンサルタントがお答えするシリーズ。今回は会社でチームリーダーを務めている30代男性のお悩みに、コミュニケーションサイエンスチームのリーダーをしている松木知徳さんが回答します。【相談者のお悩み】チームのリーダーをしています。入社2年目のメンバーが2人いて、私が仕事の割り当てをしているのですが、片方に仕事を任せると、もう1人から「なぜ、自分は任せてもらえないのか!」と不満が出ます。どうしたら、公平だと感じてもらえるように仕事を任せられるでしょうか。(30代男性)松木: メンバーが納得する「仕事の割り当て」はとても重要なテーマですね。読者の皆さんも仕事を任せる側、任される側として不公平を感じた経験を持つ方も多いのではないでしょうか。私自身も営業、人事、企画など異なる職務を経験し、コンサルタントとしてさまざまな組織の改善に関わってきました。私の経験では、仕事の割り当てに不公平感がある組織では、個人のモチベーションも下がり、お互いのコミュニケーションも停滞する傾向があります。そうならないためにも、「公平

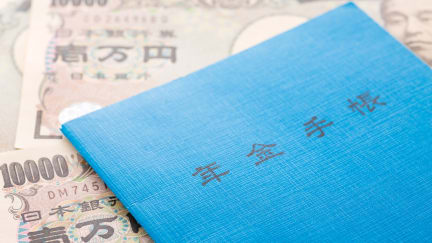

年金だけで老後は暮らせない?金融庁WG報告書を読み解く

老後2000万円問題について考える

6月に金融庁が出した報告書で 「老後資金が2,000万円不足するので資産運用が必要」とされているような報道があり、世間を騒がせました。しかし、実際に報告書の内容をよく見ると、少しニュアンスが違います。平均的に年金受給額以上に貯めている人が多いということを示したうえで、今後は私たちの寿命が伸びるに従い、さらに資産運用が大切になるということを気づかせてくれたものでした。報告書の内容をくわしく読み解き、私たちはどうすれば良いのかを考えてみたいと思います。

カレーvsハンバーグ、夏休み人気メニューを投資に活かすには?

どうなると株高になりやすいか

夏休みシーズン真っ只中。旅行に出かける人も多いでしょうが、お盆期間中はどこも混んでいるし、ゆっくり自宅で休みを過ごす人も少なくないはず。とはいえ、学校も休みの時期になるため、お子さんがいる家庭では「昼ご飯の準備も毎日大変」となりかねません。こんな時期の人気メニューといえば、カレーライスです。このカレーライス、株価と深いつながりがあるのです。実は以前、カレーライスと株価の関係を調べたことがあります。その結果は「カレーライスを食べる人が多いと、株価が高い」というものでした。景気が良いと、仕事が忙しくて料理をする時間もなかったり、レジャーや習い事などさまざまなことに時間を使うなど、金銭・気持ちの両面で余裕が出るため、家庭で作り置きできるカレーが人気になるというのが、その理由でした。しかし今回、もう少し視点を変えて分析してみると、まったく別の結果が見えてきました。

最大格差は200倍超、「役員と従業員の収入格差」ランキング

役員報酬ランキングとは微妙に異なる

以前この欄で取り上げた、東京商工リサーチが実施している役員報酬ランキングの総括版が公表されました。目玉は、役員報酬と従業員の平均給与との格差が大きい順にランキングした「格差ランキング」です。有価証券報告書には、1億円以上もらった役員についての個別開示だけでなく、従業員の平均年齢、平均給与も記載されます。このランキングは「トップばかりが高給を取り、一般の従業員は安月給に甘んじている」という構図が見えるのではないかという、人の嫉妬心をくすぐる秀逸な視点です。結果は、ちょっと意外なものでした。この格差ランキングに登場した顔ぶれは、役員報酬ランキングの顔ぶれとはかなり異なっているのです。

セクター別分析から見えた「日経平均」5日ぶり反発の持続力

日本株の下落基調は続くのか

7月まで値動きの乏しい相場が続いていた株式市場ですが、8月に入り大きく乱高下しています。8月1日には2万1,540円だった日経平均株価は、同月7日に2万0,516円まで下落。翌8日には2万0,593円と、5営業日ぶりに反発しましたが、力強さに欠ける展開でした。では、日本の株式市場はこのまま中長期的な下落基調に転じるのでしょうか。今回は、業種分類別の値動きから、日本株市場全体の先行きを見通してみたいと思います。

「週休3日」でバズった、無人コンビニ「600」はどんな会社か

採用ページに応募殺到

水・土・日休みの「週休3日制」を導入しているから、毎日が「休日」か「休日明け」か「休日前」――。スタートアップ企業「600(ろっぴゃく)」の社長が投稿したツイートが、8万リツイート以上されるなど話題になっています。同社の事業内容は「ミニ無人コンビニ」の運営。どのようなサービスを提供している企業なのか、8月7日に開かれたメディア向け体験会の内容から探ります。

日経平均やNYダウが買える!?ETFは株式初心者の強い味方

少額からチャレンジできる

株式投資と同じルールで取引できる投資信託、ETFを知っていますか?ETFを使えば、「企業は選べないけれど、日本株全体に投資したい!」なんてことが可能になります。しかも少額からチャレンジできて、株式初心者に向いているものがたくさん!今回は、そんなETFならではのメリットについて学びましょう。

お盆休みに考えたい、「“隠れ”塩漬け株」の片づけ方

あなたのポートフォリオは大丈夫?

お盆休み間近となり、帰省に合わせて、実家の掃除や片づけを考えている方も多いかもしれません。一方で、保有している株式のポートフォリオのお手入れについて、考えてみたことはあるでしょうか。長年、手入れがされていないポートフォリオには、思わぬ「塩漬け株」が隠れていることがあります。今回は、その整理の仕方について、考えてみたいと思います。

株価8月急落をもたらした「トランプ・ツイート」の真意

ターゲットはFRB?

世界の株式相場が荒れ模様の展開となっています。8月5日の米ニューヨーク株式市場は、ダウ工業株30種平均が前週末比767ドル安と、今年最大の下げ幅を記録。これを受けた6日の東京市場でも、日経平均株価が一時、値下がり幅が600円を超えました。波乱のきっかけになったのは、ドナルド・トランプ米大統領の「つぶやき」です。1日にツイッターで、3,000億ドル相当分の中国製品に対して、新たに10%の追加関税を9月から適用する考えを表明。制裁関税「第4弾」の実施を打ち出したことで、金融市場では米中両国の通商交渉進展への期待が一気に後退した格好です。トランプ大統領のツイッターのフォロワーは7,000万人超。世界人口は現在、約77億人なので、単純にはフォロワーの人数が100人に1人近い割合に達している計算です。「(米国の)S&P500種株価指数が最高値を記録した」などと株式相場に関するつぶやくことも多く、最近は市場が振り回されるケースが少なくありません。

2000万円問題、消費増税…お金問題を考えるときに押さえておきたいこと

議論力の向上が投資力を高める?

金融庁の老後資金2,000万円不足レポートを発端に資産運用の話をしたり、参院選があった関係で、消費増税や財政問題について話をする機会が増えました。子供の頃は親が親戚や知人と経済や政治の話をしているのを聞いて、大人はつまらない会話ばかりしてるんだな、と思ったものです。いざ自分が友人とお酒を飲みながらこのような話をしているのを俯瞰すると、自分も大人になったのだなぁ、としみじみと感じてしまいます。しかし、会話をしているときに、1つ気になることがあります。それは、裏付けがないままに議論を進める人が多いのです。今回は、根拠に基づいて語ることを学んでいきましょう。この習慣を身に付けるれば、投資力も格段と飛躍します。

世界4位の経済大国に?インドネシアの長期的投資価値

NEXTユニコーンも続々

世界各国で金融緩和の動きが強まっています。7月18日には、インドネシアも約2年ぶりの利下げを実施しました。政策金利は6.0%から5.75%に引き下げられています。ここ数年のインドネシアは景気低迷が長期化する中で、通貨ルピアも弱含みで推移していましたが、直近はようやく相場も安定してきました。特に昨年インドネシアで立て続けに実施された利上げは、ルピア相場の安定を主目的としたものでしたが、ようやく景気重視に軸足を移しつつあるといえるでしょう。4月に実施された大統領選挙を経て、2期目がスタートしたジョコ政権にとって初めての政策転換です。7月23日にIMF(国際通貨基金)が発表した「エコノミックアウトルック」では、世界全体、国別ともに、成長率予想の下方修正が目立ちました。世界的に米中問題、日韓問題などさまざまな難題が山積する中で、今後のインドネシア・ジョコ政権の課題や注目ポイントなどについて考えてみたいと思います。

恋愛に保険をかける「恋愛保険」、給付開始後の現状は?

中国版TikTokでも話題に

中国のショート動画アプリ「Douyin」(抖音、国際版は日本でもおなじみの「TikTok」)で、ある動画が話題となりました。「大学生の時に入った199元の恋愛保険。3年後、結婚証明書で本当に1万本のバラを受け取りました!今、式場に並べています!」中国において、2016年頃に話題となった恋愛保険。そもそも恋愛に保険をかけること自体がどうかと思いますが、多くの契約期間が最短で3年以上となっていたため、2019年に入って給付が始まっています。現状はどのようになっているのでしょうか。

日経平均2万円の攻防、「トランプ・ショック」で先行きは?

押し目買いの好機はどこか

先週の株式市場は、ドナルド・トランプ米大統領による“寝耳に水”の第4弾の対中関税引き上げの表明で、不意打ちを食らう形となりました。ほとんどの市場関係者が予想していなかったアクションで、市場参加者の動揺はまたたく間に世界の株式市場に広がりました。いまだに混乱は収まっていない状況ですが、今後の展開についてまとめてみたいと思います。

疑問の残る7pay廃止会見、エンジニアはどう見る?

反面教師となるか、それとも…

サービス開始から実質4日の稼働で、あっけなく終了が発表されたセブン-イレブンのモバイル決済サービス「7pay」。8月2日に開催された記者会見では、不正使用の原因は「リスト型アカウントハッキング」の可能性が高いと発表されました。ただ、会見では、不正利用が起きた原因などについて、いくつかの疑問が残りました。セキュリティ問題に詳しいシステムエンジニアらに意見を聞いてみました。

「お金を増やす力」を高める方法は?身につけるべき知識と資産運用のベースづくり

大学4年生でお金を増やそうと思ったのがはじまり

人生100年時代という言葉が広まってから大分時間が経ちましたが、みなさんは人生100年時代を生き抜くために、日々努力はしていますでしょうか?長寿化で問題となるのが「お金」と「働き方」。国税庁の「民間給与実態統計調査結果」によれば、2017年の平均年収※は432万円、5年前の2012年の平均年収は408万円なので、24万円増となっています。ただし、10年前の2007年と比べると、平均年収は437万円と5万円減です。※なお、この平均年収は、民間企業の従業員(非正規を含む)と役員の年収が対象です。平成の終わりから令和にかけて、景気が良いと言われているのに、賃金の状況は決して良いとは言えません。将来的に平均年収が大きく上がる見込みは薄いでしょう。野村総合研究所の調査によれば、20年以内に、日本の仕事の約49%がロボットやAI(人工知能)に代替されると言われています。このような時代を生き抜くためには、いつまでも働き続けられるスキル・能力・知識が求められます。また、健康、コミュニティ、お金なども大切です。要は「個の力」を高め続けなければなりません。筆者は「個の力」を『自分の価値』と呼んでいます。特

経済効果は80兆円?拡大が期待される「夜遊び経済」

ナイトタイムエコノミーで注目企業は?

8月に入り、花火大会などで夜に外出する機会が増えている人も多いのではないでしょうか。日没から翌朝までの夜の時間帯で行われる経済活動は「ナイトタイムエコノミー」と呼ばれています。大規模な財政政策を行わなくても、規制緩和によって経済効果を生むことができるため、欧米を中心に世界的にナイトタイムエコノミーに注目する国が増えています。日本でも、日本のナイトライフ(夜のレジャー・観光)を楽しもうとする訪日外国人旅行者が増加しているのに加え、日本人も働き方改革によって仕事が終わった後の余暇時間が増えています。今回は、「夜遊び経済」とも呼ばれるナイトタイムエコノミーについて、考えてみたいと思います。

イケアが肉不使用の「植物由来」フードを強化する理由

食品が海外より売れる日本のイケア

スウェーデン発祥の家具ブランド「IKEA」を展開するイケア・ジャパンが、イケアレストランやビストロで提供するフードメニューで、植物由来の商品の強化を進めています。家具の販売のイメージが強いイケアが、なぜ植物由来のフードに力を入れ、消費者からも受け入れられているのでしょうか。同社のフードの担当者から話を聞きました。

ステーキ界の“新星”が欠品間近、どうなる「ウルグアイ牛」

1000円台ステーキに人気殺到

国内のステーキチェーンとして初めてとなる「ウルグアイ産牛」のステーキを5月に発売したブロンコビリー。このステーキ界の“新星”について、7月24日に開かれた同社の第2四半期決算説明会で、衝撃の事実が明らかにされました。超厚切りの目玉商品として売り出したところ、あまりの人気に供給が追い付かず、8月中にも欠品になる可能性が高いというのです。発売から、わずか3ヵ月で頭をもたげた欠品騒動。はたして、ウルグアイ産牛の今後はどうなるのでしょうか。