新着記事

半数以上が手続き忘れてる?退職後の"確定拠出年金"放置に要注意

専業主婦は要チェック、iDeCoへ移換しよう

仕事を辞めて専業主婦になり、「以前の職場で企業型確定拠出年金に加入していたという方からどうしたらいいのか?」というご相談をいただくことがあります。今回は、退職してから企業型確定拠出年金の手続きを行わずに放置しているとどうなるのか?どうしたらいいのか?と不安に思っている主婦の方にお伝えしたいと思います。

200軒の家を改善した“片付けの達人”の誰でもできる整理術

スーパー主婦・井田典子さんに聞く片付けの極意

積み重なり続ける書類、いつの間にかごちゃごちゃしている台所。日々、頭を悩ませる片付けは、誰もが抱える共通の悩みといっても過言ではありません。部屋が片付かなくて、イライラ、モヤモヤ。でも、時間がない。そんな人も今日からすぐに始めたくなる片付け術を、整理収納アドバイザーの井田典子さんに聞きました。NHK総合テレビ「あさイチ」をはじめとする各種メディアで“スーパー主婦”として活躍し、「『ガラクタのない家』幸せをつくる整理術」(婦人之友社)などの著書がある井田さん。その整理術の基本とは……?

利回り4~6%、株主優待も魅力的な高配当株3選

“投資のプロ”のとっておき銘柄

貿易戦争や世界景気悪化の不安から、世界的に株が売られてきています。強気だった人が段々弱気に転じつつあります。一方、PER(株価収益率)や配当利回りなどの株価指標から評価した日本株は、とても割安になっています。裁定買い残などから推定される投機筋の買いポジションは、歴史的な低水準まで低下しています。足元、世界景気は悪化しつつありますが、私はこれから起こる可能性がある悲観シナリオのかなりの部分は、株価に織り込み済みと考えています。こんな時は、株を少しずつ買っていったら良いと考えています。とはいっても、短期的に日経平均株価がどこまで下がるかはわかりません。こんな時は、まず大型の高配当利回り株から買っていったら良いと考えています。そこで、配当利回り4~6%で、かつ、株主優待が個人投資家に人気の銘柄をご紹介したいと思います。

6月の金融市場で「7日」と「19日」が要注目のワケ

米利下げ期待がリスクオフに拍車

10連休後の株式市場は下落でスタートし、その後もジリ貧の展開が続いています。6月5日の相場は少し戻しましたが、4月以前の水準に戻るほどの勢いは感じられません。市場心理が後退して起きる「リスクオフ」という現象が起きているようです。一番の原因は米中貿易摩擦ですが、他にも複数の要因が重なっています。6月に入ってからの一段の下落には、米国の利下げへの思惑があるように感じます。少し掘り下げてみたいと思います。

専業主婦希望の32歳女性「結婚後は投資で不労所得を得たい」

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、結婚後、仕事を辞めて専業主婦になりたいという32歳の女性。収入が減るため投資で不労所得を得たいと、セミナーに通い勉強しているといいますが……。FPの横山光昭氏がお答えします。これから結婚をする予定で、すでに彼と家計を合わせて暮らしています。二人で協力しながら、2年後の挙式に向け、400万円を目標に貯めているところです。今は私も会社員として働き収入を得ていますが、結婚後、子どもが生まれるかもしれないし、家庭を支えるために専業主婦になりたいと考えています。ですが、彼一人の収入では生活も大変ですし、投資で不労所得を得られるようになりたいと思っています。年間60万円ほどかかる投資セミナーにも通っていますし、自分でも勉強をしているのですが、なかなか成果が上がりません。FXや個別株もやっていますが、すぐに損失が出てしまいます。なんとか上手に投資で収入を得られるようになれないでしょうか。〈相談者プロフィール〉・女性、32歳、結婚予定(彼:33歳、会社員)・職

たった一つ法則がわかれば必要な保険がわかる!

難しいこと一切なし!基本の「き」

「保険の選び方は難しい」という意見をよく聞きます。また、いま契約している保険についても、「本当にこの保険が正しかったのか?」「高い保険に入っているのでは?」と、不満や不安に思っている人も多くいます。ところが、いざ見直しをしようとしても、「選び方がよくわからない」ので、「気にはなっているけど、そのままにしている」「わからないけど、言われたままになんとなく入っている」ということが多いのではありませんか?しかし、保険を選ぶのは、じつはそんなに難しいことではありません。たった一つの法則さえわかれば、あなたにとってどんな保険が必要なのかがわかります。難しいことは一切言いません。お伝えするのは、基本の「き」だけです。これがわかればいいのです。

広がる“脱・作業着”の動き、「ファン付きウエア」が超進化

日本の夏をCOOLに冷やせ

湿度が高くて蒸し暑い、日本の夏が近づいてきました。真夏の熱中症対策グッズとして最近注目されているのが、電動の“扇風機”がついた「ファン付きウエア」です。すでに建設現場で働く人の間では必需品になっていますが、この夏、ファン付きウエアをゴルフなどのスポーツシーンで着てもらおうとメーカーが動き出しました。定着するでしょうか。ファン付きウエアの仕組みと開発の歴史を紹介します。

不安定な株式市場で知っておきたい2つの銘柄特性

世界的な景気停滞への警戒強まる

貿易をめぐる米中の対立、いわゆる「米中貿易戦争」が激化しています。両国の対立は本質的には非常に根深く、短期間で解決する問題ではありません。このような波乱含みのマーケットで、投資経験の浅い方にぜひ覚えておいていただきたいキーワードが、2つ存在します。この2つのキーワードを念頭に置いて銘柄を選ぶと、どんな効果が期待できるのでしょうか。

リスクを抑えて投資を始めるなら?初心者のための「2つのコツ」

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、投資を始めようか悩んでいる28歳の公務員の女性。投資初心者のため、どの運用手段を選んでいいのかわからないといいます。FPの鈴木さや子氏がお答えします。昨年秋に車を一括で購入(120万円)し、貯蓄が半減したことを受け、投資をして少しでもお金を増やしたいと考えるようになりました。貯蓄は現在160万円弱(財形貯蓄120万円、普通預金40万円)しかありません。財形貯蓄の利率が1.2%と高いため、素人が投資に手を出すよりも、財形貯蓄で増やした方が安全でしょうか。つみたてNISAやiDeCoなど、さまざまな運用手段があり、どれを活用したらいいのか判断できません。〈相談者プロフィール〉・女性、28歳、未婚、一人暮らし・職業:公務員・居住形態:賃貸・毎月の世帯の手取り金額:17万円・年間の世帯の手取りボーナス額:80万円・毎月の世帯の支出目安:17万円【支出の内訳】・住居費:3.3万円・食費:2.8万円・水道光熱費:1.3万円・教育費:なし・保険料:0.6万円

冷奴に「ちょい足し」で、味も栄養価もアップさせるプロのワザ

絹と木綿で異なるお豆腐の栄養

しょうがとネギをお豆腐にのせて醤油をかければ、簡単にできあがる冷奴。手間がかからないのにおいしくて、品数を増やすにはもってこいの一皿です。喉越しがよく、暑い夏には欠かせませんが、いつもの味に飽きたら、食材を少し変えてみてはいかがでしょうか。おいしくて栄養効果も期待できる冷奴のアレンジについて、家事代行サービスのカジーで管理栄養士として活躍するももこさんに教えてもらいました。

経済指標って何?ニュースを見て数値を分析するクセをつけよう

マクロな視点を持つことも重要だ

資産運用をはじめた方がいいとは聞くけれど、難しそうだから初めの一歩を踏み出せないという人の話をよく聞きます。リスクを取る分、リターンが生じる可能性も理解しており、場合によっては投資元本が減ってしまうことも覚悟できている人が意外と多く、「そこまで理解できているのであれば一歩踏み出してみればどうですか?」と言うと、「経済の知識がないから」との反応が多いのです。たしかに、知識がある方がいいとは思いますが、知識は学ばないと身にはつきません。そこで、今回から数回にわたって経済指標について書いていきたいと思います。

19新卒は「経験不足の効率主義者」?現場はどう接すべきか

新入社員の傾向と対策

6月に入って、今週から4月入社の新入社員が現場に配属されている企業も少なくないのではないでしょうか。受け入れる側の上司や先輩社員は毎年、どんな新人がやってくるのか、どうやって接すれば早く職場になじんでくれるのか、頭を悩ませる時期です。傾向として、2019年の新卒社員はどんな特徴を備えているのでしょうか。そして、どのように接すれば、早期に十分なパフォーマンスを発揮してくれるのでしょうか。2010年から新入社員の意識調査を実施しているリクルートマネジメントソリューションズ(RMS)の最新調査結果を深掘りしてみます。

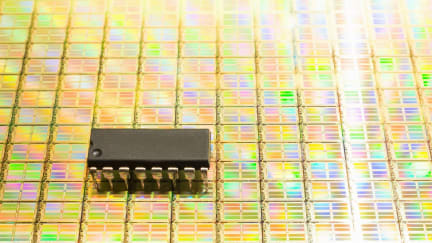

“産業のコメ”半導体業界で投資候補に入れたい企業は?

逆風下でも強みを発揮する3社

半導体は「産業のコメ」とも呼ばれるように、エレクトロニクス製品を中心に多くのものに搭載されています。特に今後はIoT(モノのインターネット)や次世代通信5Gといったジャンルを中心に、一層の需要が見込まれています。また、将来的には自動運転の普及も期待される自動車業界も、半導体にとって一大市場となってくるでしょう。しかしながら、「シリコンサイクル」と呼ばれる変動の波が大きく、半導体工場を新設・増設する設備投資は低調に推移しています。その中で独自の強みを発揮しているのが、シリコンウエハメーカーです。

TV出演で再び人気、今売れているビジネス書ランキング

ランキング初登場となったのは?

第1位は、3か月ぶりの返り咲きとなった 『メモの魔力』 。1月に発売された『FACTFULNESS』にその座を譲っていましたが、著者のTV番組出演の反響が大きく、放送後に売上を伸ばしました。ビジネス書 2019年4月の売上ランキング(日販調べ)

家計管理のコツは「コントロールすべき支出」を見極めること

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、思うように貯蓄ができないという35歳の共働き主婦。貯蓄目標額を決め、支出予算を組んで計画的に貯めていこうとしますが、その通りにいかないため悩んでいるといいます。FPの平野泰嗣氏がお答えします。夫婦共働きです。子どもが小学校に上がったので、ようやく落ち着いて家計を見ることができるようになりました。これまで、漠然とお金を使ったり、貯めたりしてきましたが、夫と「これからしっかり家計管理をしなくてはね」と話し合いをしました。2年前に35年の住宅ローンを組んだので、できるだけ早く完済したいと思っています。また、子どもの教育費や老後に備えて、しっかり貯蓄をしたいと考えています。ただ、これまでの家計状況をベースに貯蓄目標を設定し、支出の予算をつくりましたが、なかなか思うように管理ができず、貯蓄目標を達成できそうにありません。家計管理のコツを教えてください。<相談者プロフィール>・女性、35歳、既婚(夫:37歳・会社員)・職業:会社員・子ども(1人):長男7歳

米中「新冷戦」下で地球上に有望な投資先は残されているか

最新グローバル投資戦略

米中の貿易問題をめぐる対立の激化から、株式市場を取り巻く環境は、春先までの楽観ムードから、足元では予断を許さない状況へと変化しています。米国は2,000億ドル分の中国製品に対する関税を5月10日から25%に引き上げ、中国側も報復措置で対抗しました。さらに米国は、残りの中国製品3,000億ドル超分についても関税引き上げの準備を進めるとともに、中国の通信機器大手ファーウェイとの取引を禁じるなど、米中問題は緊迫の度合いを増しています。こうした貿易摩擦の深刻化は、世界経済の見通しにも暗い影を落としています。再び世界の株式相場が上昇基調に回帰していくためには、米中間での対立回避・合意形成が必要不可欠といえるでしょう。

「上場企業の平均年収」最新ランキングで急伸したのは?

意外な企業がジャンプアップ

他人の懐事情は誰しも気になるものです。上場会社が提出を義務付けられている「有価証券報告書」には、従業員の人数、平均年齢、平均勤続年数、それに平均給与が記載されているパートがあります。これを集計した「上場会社の平均年間給与」を5月27日、信用調査機関の東京商工リサーチが公表しました。その内容を分析すると、予想通りの面々の中に意外な企業や知る人ぞ知る会社も上位に入っていました。どんな企業が上位にランクインしたのでしょうか。

歳をとると賃貸住宅が借りられないって本当?不安から購入を検討

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、歳をとると賃貸住宅が借りられなくなるというニュースを見て、住宅購入を考えている32歳の未婚女性。とはいえ、転職も検討しているため、このタイミングではなかなか決断ができないといいます。FPの三澤恭子氏がお答えします。現在シングルで、結婚の予定はありません。家を買うべきか迷っています。就職してからあまりお金のかかる趣味はなく、新卒時代から生活レベルをなるべく変えずにいたら、収入が上がるにつれて貯金ができるようになってきました。ただ、ベンチャー企業に就職したため、退職金などの福利厚生が手薄いことに危機感を覚えています。家を買いたいというのも、最近、歳をとると賃貸で部屋を貸してもらえないというニュースを見たからです。それまでは、賃貸に住み続けるつもりでしたが、急に不安を覚えるようになってきました。このタイミングで家を買いたいと思う一方、仕事面においては大手ベンチャーから小さなベンチャーに移ってキャリア形成したいと考えております。今後の仕事が不安定な場合