ビジネス

経済、投資の最新情報、仕事の給与や稼げる副業情報などを紹介します。

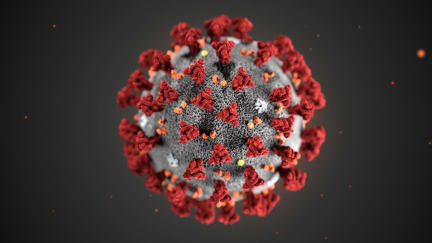

「新型肺炎」で非常事態宣言、イタリア現地で見た観光国の反応

パニックはないが、強い警戒意識

2019年12月に中国の湖北省武漢市で発見された新型コロナウイルスによる肺炎。その勢いは未だに衰える気配はなく、世界中の人々がその行方を見守っています。最近では日本国内で人から人への感染があったことも確認され、いよいよ対岸の火事とは言えなくなってきました。日本では連日報道されているこの新型コロナウイルス。海外ではどのような反応なのでしょうか。ヨーロッパの例として、イタリアの状況をお伝えします。(本記事は原稿執筆時である1月31日19:00時点の情報をもとにしています。)

バーガーキング、閉店マックに縦読みで「勝利宣言」の真意

文字をつなげると「私たちの勝チ」

1月31日をもって閉店する、東京・秋葉原にあるマクドナルド。そのすぐ近くに位置するバーガーキングがマクドナルドに向け、店舗前に「たくさんのハッピーをありがとう。」と記したポスターを30日夜から掲出しています。しかし、ポスターのメッセージの文頭を「縦読み」すると、マクドナルドに対する勝利宣言にも読める内容だとして、Twitterで話題になっています。どのような狙いがあるのでしょうか、運営会社に取材しました。

「いきなり!ステーキ」でJCBが使用不可に? ネットに飛び交う“窮地説”の真実

「クレカ会社から見放された」は本当か

ステーキチェーンの「いきなり!ステーキ」でJCBカードが使えなくなったということが、1月下旬にネット上で話題になりました。「いきなり!ステーキ」といえば、運営会社であるペッパーフードサービスの株価が業績悪化の影響で1年間で3分の1になるなど、何かと話題になっている最中。それゆえ、クレジットカード会社からも見放されたかのような書き込みも散見されました。はたして、真実はどうなっているのでしょうか。

「新型肺炎」と「SARS」を同一視して株式投資することの危険性

多くの市場関係者の見方に物申す

新型コロナウイルスが、1月中旬に中国において新型ウイルスと認定され、その後、中国以外の国にも感染者が広がりました。感染者数は日々増えており、1月30日の日本時間の8時時点で、中国国内での感染者数は約7,000名を超え、死者は約170名に達しています。今回同様に、中国発のコロナウイルスが原因となったSARS(重症急性呼吸器症候群)は2002年年末から2003年春先まで発生しましたが、中国で5,327名が感染し、致死率は約10%に及びました。1月30日時点で、今回の新型コロナウイルスの感染者数はすでに中国国内のSARSのそれを超えており、日々増え続けています。今回の新型ウイルスとSARSには共通点が多いとされていますが、感染メカニズムや潜伏期間が異なるとの見方もあります。はたして今回の新型肺炎は、世界経済の先行きにどのような影響を与えそうなのでしょうか。現段階での筆者の見解を述べたいと思います。

ガッツリ系の「かつや」が女性向け「たらこスパ」専門店に挑むワケ

既存業態とのシナジーは?

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス(HD)。ボリュームたっぷりの“ガッツリ系”料理でこれまで拡大してきましたが、子会社のフィルドテーブルでスタートさせる新業態は、毛色が異なるようです。1月31日に東京・渋谷にオープンするパスタ店「東京たらこスパゲティ」は、女性がターゲット。同社がたらこスパゲティの店を出す背景には、どのような事情があるのでしょうか。

1年で50%上昇、日本の投資家は「ナスダック」にどう向き合うべきか

買うとしても、どういう買い方がベスト?

短期的な下落を伴いながら高値を更新し続けた、2019年の米国株式市場。2020年に入っても勢いは衰えず、NYダウ平均は3万ドル、ナスダック総合指数は1万ポイントをうかがう流れとなっています。中でも、ハイテク銘柄で構成されるナスダック総合指数は、米国を代表する株価指数であるNYダウやS&P500と比べても強さが際立っており、2019年1月につけた直近安値に比べて約50%の上昇となっています。停滞感の漂う日本株に比べて、米国株、特にナスダックはなぜここまで力強い値動きとなっているのでしょうか。日本の投資家が考えておくべき、ナスダックとの向き合い方を検討してみます。

資産5.5億円専業投資家、成功をもたらした「デフレ銘柄」と今後の注目セクターは?

スシロー、神戸物産が伸長

投資歴27年で5.5億円の資産を築き上げたwww9945さん。投資法は、優待・配当株によるインカムゲイン狙いと、成長株によるキャピタルゲイン狙いの二本立て。前回は投資手法についてお話を聞きました。今回は成長が見込めそうな銘柄の探し方と、今後の日本株で注目しているセクターについて聞きました。

1200万貯めた主婦「ほとんど現金で保有、運用方法が知りたい」

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、将来のお金に対しての不安が大きいため、これまで貯蓄に専念してきたという33歳の主婦。お金を増やすための運用方法と、もう少し楽しみにお金を使ってもいいのか知りたいといいます。FPの伊藤亮太氏がお答えします。将来のために投資に力を入れたいのですが、運用方法がいまいちわかりません。20代後半でマイホームを購入後、子どもが生まれたことから、このままでは将来のお金が心配と、お金の運用に興味を持つようになりました。現在はIPOと株主優待のクロス取引でお金を運用しています。現在の運用方法は元本割れなどの心配はなく、安定感はありますが、現金での保有割合がほとんどなので、もう少し投資信託や個別株などで運用した方がよいのではと思っています。また、将来に対する不安が大きく、いままで貯金に力を入れてきました。毎月10万円程とボーナスのほぼ全額を貯蓄にまわしてきました。ですが、もう少しお金を使って、いまを楽しんでもいいのかなと思うようにもなりました。しかし、はたしてそん

人手不足で脚光、日本のサプライチェーンを変える“名脇役銘柄”3選

供給網の効率化で先行

人手不足やそれに付随するコストアップは、サプライチェーンの主役であるメーカーや小売事業者の課題となっています。サプライチェーンを支える卸売事業者や物流事業者といった中間流通事業者も同様の課題を抱えていますが、その一方で現在の環境は彼らの存在感を高めるチャンスでもあります。顧客であるメーカーや小売事業者のコストアップという課題の解決に資する取り組みが実を結べば、中間流通事業者はその存在価値が向上すると考えるからです。今回は、こうした取り組みを先取りする、注目の“名脇役銘柄”を探ってみたいと思います。

投資歴27年で5.5億円を築き上げた、元清掃会社サラリーマンの投資法

成長を見込む銘柄は、信用取引で順張り

投資家によって投資法やスタイルはさまざまです。今回は、投資歴27年で5.5億円の資産を築き上げたwww9945さんに話を伺います。www9945さんは21年間勤めた清掃会社を退職し、2014年からは専業投資家に転じました。どのようにして資産を築いてきたのでしょうか。

マクドナルド、初の「ごはんバーガー」で刺激する夜のオトナ欲求

加齢とともに和食好きに?

「あぁー、、、お米たべたい」――。日本マクドナルドの公式Twitterがこう投稿して話題になったのが1月25日。その3日後、コメのバンズを使用した同社初のメニュー「ごはんバーガー」が発表されました。17時からの時間帯の「夜マック」で、2月5日から期間限定で売り出す新商品です。パンではなくごはんのメニューを採用する背景には、何があるのでしょうか。1月28日に開かれた新商品発表会の内容から探ります。

SARS当時の値動きから考える、「新型肺炎」の株式市場への影響度

2003年に株価はどう動いた?

中国の湖北省武漢市で2019年12月8日に発生した新型コロナウイルスによる肺炎が、2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)のように感染が広がるのではないか――。そうした懸念から、香港をはじめとするアジア株式市場は1月21日以降、大きく値を下げました。新型肺炎による死者は80人、患者数は2,700人を超えました(1月26日時点)。これに対し、習近平指導部は政策総動員で感染拡大を封じ込める構えです。中国の春節休暇(1月24~30日)に入る前日、政府は武漢市(人口約1,100万人)の交通遮断を決定。中国旅行者協会は1月24~25日に、国内と海外への団体旅行の中止を発表しました。さらに27日、春節休暇を2月2日まで延長することを決定し、感染の拡大を抑制していく姿勢です。

9割の主婦が、時給次第で扶養を外して働くことを選ぶ?!

首都圏なら1,500円以上が6割

パートで働く人の厚生年金加入要件を拡大する案が検討されています。今は従業員501人以上が対象ですが、段階的に従業員51人以上にまで引き下げる案です。しかし、厚生年金に加入できるようになることを歓迎する人もいる反面、その保険料分が給与から差し引かれることを懸念する人もいます。所得税の配偶者控除を含め、扶養枠の適用については賛否の声が入り混じっています。少子高齢化が進む中で保険の支え手(支払う側)を増やす必要性も議論されており、扶養枠自体をなくすべきだという意見もあります。一方で、中には働きたくてもそれがかなわない人がいることも忘れてはなりません。人によって事情は異なります。誰もが納得できる制度作りは簡単ではありません。扶養枠内に収入を抑えるメリットは、税金や保険料などが優遇されることです。では、もし仮に高い収入が得やすい環境が実現したとしたらどうなのでしょうか?しゅふJOB総研では、そんな観点で仕事と家庭の両立を希望する“働く主婦”層に調査しました。

「女性が活躍している会社」は株価パフォーマンスも良好なのか

女性活躍推進法の施行からまもなく4年

2016年に「女性活躍推進法」が施行されてから、男女共同参画社会の実現への流れが加速的に進んでいます。女性活躍推進法や男女共同参画社会を、耳にしたことがある方も少なくないでしょう。女性の活躍度合いが低いと、性別の差などもあり「適切な人材の活用ができない」とか「正当に能力が評価されない」といった悪い印象を与えかねません。逆に「女性の活躍が見えてくる企業」であれば世間の評価も良くなり、場合によっては女性のお客さんから「応援したい」と思われ、その企業で商品を買ったり、製品を使ったりすることもあるでしょう。であれば、株式市場でもこうした企業の株価は期待できるはずです。そこで、企業における女性の活躍度合いと、その企業の株価との関係について調べてみました。

2020年は“5Gの夜明けの年”、株式市場で要注目の銘柄7選

商用化が半導体産業の成長を加速

次世代移動通信システム(5G)の海外での商用化が始まり、半導体セクターへの波及効果が出始めています。2019年後半に5G半導体特需でファウンドリやロジックが底打ちしましたが、2020年は半導体メモリも復調してモメンタム(勢い)が強まることが期待できそうです。“5Gの夜明けの年”と言ってもよい2020年。半導体セクターにとってエポックメイキングな1年になると思われます。こうした状況下で、とりわけ好パフォーマンスが期待できそうな注目銘柄はどの企業なのか、考えてみます。

いきなり!ステーキと「ウルグアイ牛戦争」勃発、“先駆者”ブロンコビリーに勝算は?

“ステーキ界の新星”でガチンコバトル

2019年に19年ぶりに日本への輸入が解禁された、ウルグアイ産牛肉。この“ステーキ界の新星”を今年1月20日から一部店舗で取り扱い始めたのが、ステーキチェーンの「いきなり!ステーキ」です。国内のステーキチェーンとしては、昨年5月に「ブロンコビリー」が同国産牛肉のステーキの販売を開始。発売から3ヵ月足らずで欠品(同年9月から販売再開)したほどの人気を誇りました。いきなり!ステーキの新規参入で勃発した、ステーキ業界の「ウルグアイ牛戦争」。先行するブロンコビリーは、どう立ち向かう構えなのでしょうか。

2020年こそ「目標達成」したい!と思った人が挫折しない6つのポイント

その目標に「ワクワク感」はありますか?

皆さんは、昨年に立てた目標を達成できたでしょうか。残念ながらあと一歩届かなかったり、途中で挫折してしまった人は、「今年こそはいい年にしよう!」と新しい目標に向かい始めていることでしょう。2020年こそ絶対に目標を達成したい──。挫折を繰り返さないためにはどうすればいいのでしょうか。弁護士として多くの経営者、成功者を間近に見てきた三谷淳さんは著書、『最高の結果を出す 目標達成の全技術』で 「達成できる目標を設定するためのポイント」を6つ挙げています。 良いスタート切るための参考に、それぞれ紹介していきましょう。

ヘアケアにもヴィーガンの波?「ボタニスト」が参入の理由

エシカルな商品はどれほど売れる?

動物性食品を一切口にしないヴィーガンのライフスタイルに注目が集まる中、シャンプーなどのヘアケア製品にも動物由来の成分不使用の商品が登場しています。1月23日から「ヴィーガンライン」を発売したのは「ボタニスト」です。なぜヘアケア製品にヴィーガンを取り入れることになったのでしょうか。同日に開かれたメディア向け発表会の内容から、国内ヘアケア市場でシェア3位を占めるというI-ne(アイエヌイー)の狙いを深堀りします。