ビジネス

経済、投資の最新情報、仕事の給与や稼げる副業情報などを紹介します。

働く主婦の理想、「引退は"70歳以上"が約半数」に映る未来

働く意味は収入だけなのか?

安倍首相が議長を務める「未来投資会議」で、働く意欲のある高齢者が70歳まで働き続けることができるよう、企業に求めていくという方針が示されました。来年にも、法律の改正を国会で審議する予定と報じられていますが、もしそうなった時、あなたはどうしますか?70歳まで働く気なんてさらさらない!と考える人もいれば、できる限り長く働きたい!と考える人もいるかもしれません。人生100年――。すっかりお馴染みになった言葉ですが、100年生きることをリアルに想像してみると、"70歳"という年齢の見方が変わってくるかもしれません。

どこでもドアが発明されたら、デキる投資家はどう行動するか

ひみつ道具で鍛える投資家流の思考法

「どこでもドアがあったら……」と誰もが一度は想像したことがあるでしょう。『ドラえもん』に出てくる「ひみつ道具」は、私たち一般人にとってはありがたい代物ですが、投資家にとっては命取りになりえる代物でもあります。どこでもドアによって投資先のビジネスが世間からもはや必要とされなくなった場合、資金を失ってしまう可能性があるからです。投資家は、どこでもドアが社会にもたらす影響を慎重に判断したうえで、自分の資産を守るための行動を取るでしょう。同時に、資産を増やすために最適な投資先はどんな会社かを考えます。一見無意味にも思える考察ですが、「どこでもドア」という部分を「人工知能」や「量子コンピュータ」と置き換えてみるとどうでしょうか。このような思考のフレームワークを1つでも持っているだけで、現実世界における投資の武器としても役立つかもしれません。そこで今回は、どこでもドアの発明によって投資家がどのような会社に投資するのかを考察したいと思います。

雑談が苦手な人が気をつけたい「3つの地雷」とは?

「また、話したい」と思ってもらうための談笑の秘訣

「初対面の相手とも、気楽に話せたら」「気の利いた雑談で、職場を明るく出来たら」というように、雑談に対して苦手意識をもつ方は多いのではないでしょうか。しかし簡単なようでいて、実は奥が深いのが「雑談」の難しい点です。楽しく話すつもりが、間違った方法で相手の地雷を踏んでしまうことも――!?本記事では人気国語講師で『大人らしく和やかに話す 知的雑談術』の著者である吉田裕子先生が、人と話すときに要注意な雑談NGポイントを3つ紹介します。

一時収入700万は「繰上げ返済資金として現金で保有」が正解?

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、退職金等で700万円の一時収入があるという38歳の男性。投資資金に充てたいと考える一方、今後のことを考えると、繰り上げ返済の資金として現金のまま保有していた方がいいのではないかと悩んでいるといいます。FPの伊藤亮太氏がお答えします。38歳で現職を退職する予定です。退職金等で700万円程度の一時的な収入があり、それをどのように使用するかで悩んでいます。学資保険はすでに加入しているため、個人的には投資に回したいと考えていますが、現時点で総資産600万円の半分が株式に回っているため、少し株式過多になっているようにも感じています。手持ちの現金が300万円と少ないのも気になっているので、700万円を現金として持っておき、5年後の住宅ローン減税終了時に繰上げ返済するための原資とするか悩んでいます。アドバイスお願いいします。〈相談者プロフィール〉・男性、38歳、既婚(妻:33歳、会社員)・子供2人:4歳、2歳・職業:会社員・居住形態:持ち家(マンション)・年

大混雑の「イオンラウンジ」、社長が利用基準の変更に言及

イオン株主総会2019の全容

2月期決算企業が株主総会シーズンを迎えています。5月29日には、流通大手のイオンが、本社のある千葉市幕張で株主総会を開催。出席した株主数は同日11時30分時点の概算で1,953人と、昨年の1,903人を上回る株主が来場しました。株主総会といえば、何やら難しい話が続くので、お土産だけを目当てに出席している個人株主も少なくありません。しかし、流通大手のイオンだけに、質疑応答では株主でなくても気になる各種商品やサービスに関する言及もありました。株主からの質問に対して、同社幹部はどのように説明したのか。株主総会の全容をリポートします。

中国のスポーツ関連銘柄を2022年に向けて仕込むべき理由

日本株にも影響はある?

中国では2022年に2つの大きな国際大会が開催される予定です。1つは、2022年2月に開催予定の「北京冬季オリンピック」。もう1つは、同年9月に浙江省・杭州市で開催予定の「アジア競技大会」です。つまり、2022年には中国で2つも大きな国際大会が開催されることになります。この「中国体育2022」とも呼ぶべき状況の経済効果について考えてみたいと思います。

万が一のときが不安、業務委託で働く35歳未婚女性の心労

FPの家計相談シリーズ

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、業務委託で働く35歳の女性。雇用保険などの保障がないため、万が一のときの備えが心配だといいます。マネーフォワードから生まれたお金の相談窓口『mirai talk』のFPがお答えします。業務委託で働いています。常勤で固定ギャラなので収入は安定していますが、雇用保険、労災保険などの保障がないため、病気や怪我で働けなくなったときの備えがとても不安です。就業不能保険などに加入すべきとも思うのですが、保険料がそれなりに高く、また商品の数も少なく、決めかねています。保険を選ぶ際の注意点や、その他、自営業のための自衛策を教えてください。〈相談者プロフィール〉・女性、35歳、未婚・職業:自営業・居住形態:賃貸(一人暮らし)・毎月の世帯の手取り金額:40万円・年間の世帯の手取りボーナス額:なし・毎月の世帯の支出目安:20万円【資産状況】・毎月の貯蓄額:18万円・現在の貯蓄総額:200万円・現在の投資総額:800万円・現在の負債総額:80万円(無利子の奨学金)【支

サントリー「ボス」、高級豆コーヒーでイエナカ消費を狙うワケ

既存のボスと何が違う?

「働くひとの相棒」というコンセプトで、缶コーヒーを展開するサントリー「ボス」。ここ数年、ペットボトル飲料の「クラフトボス」を投入し、若年層や女性層の需要を開拓してきましたが、新たに家庭向けの中容量ペットボトルコーヒーを発売しました。職場で飲むイメージの強い同ブランドが、なぜ家庭向け商品を投入したのか。サントリー食品インターナショナルが開催したボスの戦略説明会の内容から、その背景を探ります。

日本メディアがほとんど報じない「欧州議会選」の重大異変

トランプ来日の裏で起きた一大事

前週末から今週頭にかけて、日本のメディアはドナルド・トランプ大統領の来日一色。大統領の大相撲観戦や六本木での“おもてなし”について、事こまかに報じました。しかし、後に振り返ると日米の“親密外交”よりも世界経済にとって大きな影響を与えるかもしれない変化が、時を同じくして欧州で起きていました。4億人余りの有権者がEU(欧州連合)の先行きに民意を示す、欧州議会選です。投票は5月23日から26日にかけて行われました。この原稿の執筆段階ではまだ、最終的な投票結果が明らかになっていませんが、各種報道などによると、「国民連合」をはじめとするEUに懐疑的な勢力が加盟各国で議席を伸ばしたもようです。

米中貿易戦争でも投資リターンが期待できる国・産業は?

対立姿勢が強まるが…

5月中にも最終合意に至ると期待された米中貿易協議ですが、ドナルド・トランプ米大統領は5月5日に中国製品2,000億ドルに対する追加関税を10%から25%に引き上げると発言し、10日に実効となりました。さらに、残りの約3,000億ドル分の中国製品を関税引き上げ対象にする「第4弾」の詳細も13日に発表しました(発効は6月末以降)。中国の輸入依存度が低かった第3弾までと異なり、第4弾ではスマートフォンやノートパソコン、ゲーム機などが含まれます。これら製品が米国の各品目の輸入全体に占める割合は8~9割に上るため、米国の幅広い消費者に影響が及ぶことになります。これに対して、中国側は報復措置を示唆。同国内での報道も「米中貿易摩擦」から「米中貿易戦争」へと変化するなど、本格的な対立姿勢を強めています。こうした状況下、投資家にとってはリスクを取って動きづらい状態が続いています。しかし、かといって期待できる投資先がないわけでもありません。

脱税者を取り締まる税務調査とは?お金の隠し場所と使い道

第1回:税務署はどうやって不正を見抜くのか?

青汁王子や銀座の高級クラブのママによる脱税事案が、最近各種メディアで取り上げられました。脱税という言葉そのものはよく耳にするので、なんとなく身近なものに感じている人がいると思います。一方で、脱税とは一体何なのか? 誰がどうやって見抜いているのか? 自分の周りや、自分の身にも起こりうる話なのか? 具体的に質問されると、うまく答えることができない人が多いのではないでしょうか。今回は、知っているようで知らない「税務署の不正の見抜き方」について、3回にわたってお話していきたいと思います。

次の狙い目は6月末!大人気の株主優待をゲットする方法

気になる株主優待をチェックしよう

株式投資の楽しみのひとつが「株主優待」です。割引券にお米にお肉…。「生活の全てを株主優待で賄う」なんて方もいますが、実際にはどのように株主優待をゲットするのでしょうか?今回は、株主優待について学びましょう!

次世代通信規格「5G」社会で重要性が増す情報セキュリティ

情報セキュリティ企業に追い風となるか

近年、日本でもサイバー攻撃による被害が増えています。個人、企業、官公庁・自治体など幅広い分野で情報セキュリティへの需要が高まり、国内の情報セキュリティ市場の拡大が続いています。今後訪れるモバイルの次世代通信規格「5G」の社会では、従来よりも大量のデータが飛び交うとされており、情報セキュリティの重要性が高まりそうです。そこで今回は、5G社会で重要性が増す情報セキュリティ分野と関連銘柄を紹介します。

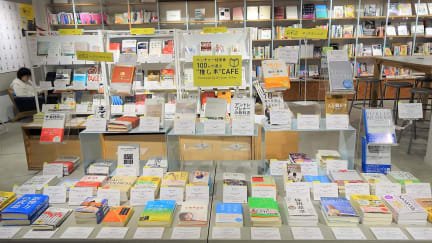

読めばビジネス感覚UP?「推し本カフェ」を体験してみた

選者はスゴ腕経営者108人

本屋に行けば、ズラリと平積みされるビジネス本。何か読もうと思いながらも、選べないまま本を買わず、今日もダラダラとスマホを見ている、という人も多いのではないでしょうか。しかし、ベンチャーやスタートアップの経営者は、忙しい中でも驚くほど読書をしています。そんな彼らが若手ビジネスパーソンに薦めたい本だけを集めた「推し本カフェ」が、6月17日までの日程で、渋谷のブックカフェ「BOOK LAB TOKYO」で開催中です。いったいどんな企画なのでしょうか。実際に体験してみました。

何かを始めたいのに踏み出せないあなたへ、「自分への投資」の始め方

忙しい生活の中でも使えるマトリクスを紹介

「現状にちょっとした変化を」という期待を抱き、"自分への投資(*)"をしてみようかなと考えている人。すでに何らかの行動を取り始めている人。私は、そんな心境の人たちに「きっかけとなる体験」を届けることを仕事にして、もうすぐ10年目になります。お金を運用して資産を増やすという話と似たところがある、この"自分への投資"。資産運用と同じく、学校では体系的に学ぶ機会が少なかったトピックですが、人生100年時代と言われる現代において、興味を持っている人は少なくないなと感じています。私自身も過去10年の間に、セクター・業種・国境を超えた転職や大学院留学を経験しました。その過程で、似たような道を模索中の人たち、経験してきた人たちとたくさん関わってきました。そこで、これからの記事では、仕事の内外での経験を通じて学んできたことを、皆さんとシェアしていきたいと思います。(*)自分への自己投資=自分がイメージする「なりたい自分」へ近づけるように「今の自分」や自分の置かれている環境変化に対して時間、エネルギーや時にはお金を投資すること

トランプ次第の株式市場で投資のヒントになる“指標”とは?

リスクを抑えつつ利益を狙う方策は?

米中貿易戦争が激化する中でも、日経平均株価は年初から緩やかな上昇基調が続いています。年初に1万9,655円で取引を開始した日経平均株価は、5月23日時点で2万1,151円と、年初から8%ほど上昇した水準となっています。一方で、個人投資家の間では、米中貿易戦争に対する懸念が強く、投資姿勢は極めて慎重です。松井証券店内の「信用買い残高」の推移を見てみると、2018年初の2,562億円から1,881億円に減少しており、積極的にリスクを取りに行く気配は見られません(2019年5月21日時点)。それではなぜ、日経平均株価は上昇しているのでしょうか。その謎を解くカギとして、このところ話題となっている指標に「NT倍率」というものがあります。

「決断できる人」をつくる睡眠の改善とは?

ビジネス脳の再起動スイッチ

睡眠負債という言葉を聞いた事があるでしょうか。わずかな睡眠不足がまるで借金のようにじわじわ積み重なることによって、命に関わる病のリスクを高めたり、日々のパフォーマンスを低下させることがあります。ある研究では、毎日6時間の睡眠が2週間続くと、2晩徹夜したことと同じ脳の状態になることが判明しました。睡眠時間を改善するだけで健康を守り、仕事を攻める力が作りだせることをご存知でしょうか?

企業業績の「2期連続減益」観測は実際どれだけヤバいのか

3月期企業の業績計画を読み解く

5月20日に発表された1~3月期の国内総生産(GDP)は、マイナス成長を見込んでいた市場の予想に反して、前期比プラス0.5%、年率プラス2.1%(実質、季節調整済み)となりました。これを受けた週明けの株式市場は買いが先行し、日経平均株価は一時、前週末の終値に比べて約180円高まで上昇する場面がありました。これは文字通り、機械的な反応でしょう。指標が市場の予想を上回るか下回るかで、自動的に買い/売りを発動するアルゴリズム取引によるものだと類推されます。あるいは、GDPが下振れすることに賭けていた向きの買い戻しでしょう。というのは、GDPの中身は決して評価できるようなものではなかったからです。「個人消費」と「設備投資」は伸びず、内需の弱さから「輸入」が大きく落ち込んだため、形のうえでは外需が成長に寄与した格好になっていますが、「輸出」も減少しており、外需が好調とはとても言えません。日本の景気は弱含んでいるというのが実相でしょう。ニュースのヘッドラインだけで判断できないのは、GDPのようなマクロの統計だけでなく、ミクロの企業業績についても言えます。3月期決算発表も一段落し、先日、新聞に企業業