Market Plus

明日の投資に何か1つ、プラスの価値を――。難しく捉えられがちな投資の話を自分の事として考えるためのマーケット記事です。

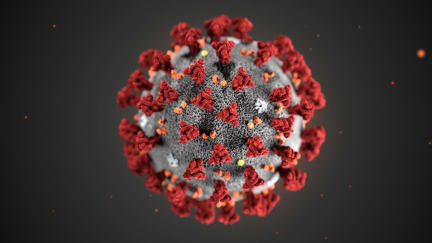

新型コロナショックも“例年通りの展開”? 日本株相場のアク抜けはいつか

2月中が“仕込み場”の可能性も

新型コロナウイルスの感染拡大や景気への悪影響懸念から、日経平均株価は1月後半に急速な下押しに見舞われました。が、2月に入ってからは、海外市場の戻り基調もあって、やや冷静さを取り戻しつつあるように感じられます。国内での感染状況のさらなる悪化を警戒しながらも、中国でのピークアウト観測や、治療薬やワクチン開発の進展をうかがわせる報道が散見されます。いずれは終息に向かうとの見方が意識されているといえそうです。いずれにしても2020年相場は、年初の米・イラン対立に伴うショック安を含め、波乱含みの幕開けとなりました。しかし、過去の季節パターンから見ると、実は例年並みの変動にとどまったとの見方もできます。

新型コロナ感染拡大でも“日経平均が大崩れしない”のはナゼか

武漢“封鎖”からの下落は▲1.3%

新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。中国での新規感染者の増加のペースは、公式発表を見る限り、2月16日に2,048人から翌17日は1,885人、18日は1,749人と連続で減少しましたが、日本国内では感染経路が特定できない感染が広がりつつあり、先行きに対する不安が高まっています。そのような中でも、日経平均株価という指数でみた場合、下げ幅は限定的なものとなっています。中国政府が武漢を“封鎖”した1月23日の日経平均株価の終値は2万3,795円でしたが、本稿を執筆している2月20日時点でも2万3,479円と、率にして▲1.3%の下落に留まっています。

三越伊勢丹とノース・フェイス、最新決算から「消費増税」の影響を読み解く

何が明暗を分けたのか

2月17日、目を疑うような数字が飛び込んできました。2019年10~12月のGDP(国内総生産)速報値が前期比年率換算6.3%減と大幅なマイナス成長となったのです。市場ではマイナス3%台の予想でしたので、予想をはるかに上回る悪さでした。これはやはり、消費増税の影響が非常に大きいということでしょう。さらにご存じの通り、現在、日本や中国など世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大しています。外国人観光客の大幅な減少や大型イベントの自粛などが消費減退につながり、日本経済にとって深刻なダメージを与えそうです。もちろん、いちばん大切なのは人命ですし、早く事態が収束することを願うばかりです。

買い場はいつ?「新型肺炎」収束後を見据えた中小型株戦略

世界景気の転換点、大局をとらえよ

日本株市場における新型コロナウイルスによる新型肺炎(COVID-19)への警戒感は、相変わらず根強いものがあります。“世界の工場”である中国で感染者が拡大しているといった悲観的な報道がされると、サプライチェーンを揺るがしかねない事態として、世界経済の伸び悩みを引き起こすことが懸念され、そのたびに材料視されています。反面、新型肺炎の治療薬を発見したとか、感染拡大に減速感が見えたなどの前向きな内容が伝わると、警戒感が和らぎ、投資家心理が強気に傾く場面もみられます。このような相場環境にあって、個人投資家はどのような投資スタンスで臨めば良いのでしょうか。

新型コロナ感染拡大でも“円高ドル安が進まない”円売り圧力の正体

ドル円相場の定石に潜む落とし穴

将棋や囲碁の世界では「定石(定跡)」と呼ばれるものがあります。おそらく定石をマスターしなければ強くなれないでしょうが、それにとらわれていると落とし穴にはまることもありえます。そのさじ加減が難しいのは為替市場、とりわけドル円相場も同じかもしれません。何しろ、足元の相場の動きは定石とは真逆のものになっているのですから。

新型コロナウイルス“後”の株式市場で日本株が最も期待できないワケ

「米国株>日本株」が2020年も続きそう

新型コロナウイルスへの懸念で1月後半に下落した米国の株式市場は、2月初旬から反転。S&P500などの主要株価指数は2月5日以降、再び最高値を更新しています。確かに、新型コロナウイルスの感染拡大は中国・湖北省を中心に1,000名以上の死者をもたらす惨事となっています。しかし一方で、2月から感染者数の拡大ペースが落ち着いたほか、通常のインフルエンザと同様の致死率であるとの認識が広まりました。足元の株価反発の主因は、新型コロナウイルスによって、少なくとも米国経済が受ける悪影響が限定的との見方が金融市場で広がったことでしょう。ただ2月13日に、中国で公表されていた感染者数の公表対象の基準が変わり、累計の感染者数は1万人以上増えました。中国からの情報発信への疑念が浮上しており、まだ油断するのは禁物かもしれません。

時価総額400億超のオリガミをタダ同然で買収、メルカリは本当にトクしたのか

タダより高いものはない?

1月23日、QRコード決済の老舗であるOrigamiが、フリマアプリ大手のメルカリの傘下に入ることがわかりました。for Startups,inc.が昨年12月に公表した情報によれば、Origamiは国内スタートアップの推定時価総額ランキングのうち16位にランクインし、その額は417億円にもなっていました。出資者によるOrigamiの価値は、スタートアップ界隈で例えれば「FiNCより下、ウェルスナビより上」という位置付けだったようです。しかし、この時価総額ランキング発表からわずか1ヵ月半後、Origamiはメルカリに“タダ同然”で買収されることになるのです。買収額はメディアによってゼロ円であったり、数百万円であったりとバラツキがあるものの、とても低い値段である点ではおおむね一致しています。つい最近まで400億円以上の時価総額があったOrigamiを、なぜメルカリは“タダ同然”で買収できたのでしょうか。

新型肺炎vs米国経済、金融市場の趨勢を左右するのはどちらか

カギを握る米民主党の大統領候補選び

新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。2月10日の中国国家衛生健康委員会の発表によると、確認された新型ウイルス感染症例が累計で3万5,982件になり、死者は908人に達し、6,484人が重症だといいます。これは、2002~2003年に蔓延したSARSの死者数を超える数字です。世界保健機関(WHO)のテドロス・アダノム事務局長も「中国渡航歴のない人々からの新型ウイルス拡大を懸念している」と指摘。今後さらに感染が拡大し、死者も増えていく可能性があります。一方で、米国経済は依然として力強さを維持しています。2月7日に発表された1月の非農業部門就業者数は、市場予想の前月比+16.5万人よりもかなり強い内容(同+22.5万人)となりました。前月・前々月分も、わずかですが上方修正されました。米中という2つの大国で好悪両材料が入り混じる、足元の世界情勢。この先の金融市場にどのような影響を及ぼしうるのか、考えてみます。

ESG投資の沸騰ワード「RE100」から探る、最新の株式投資戦略

世界的に求められ始めた未来の企業像

近頃、環境問題に取り組む企業に投資する「ESG投資」への注目が急速に高まっています。世界規模で異常気象や森林火災、水害などが多発していること、そして環境への意識の高まりから、環境問題に貢献する企業を評価しようというトレンドが主流となってきているようです。また、豊富な運用資金を取り扱う機関投資家へ、銘柄選定する際の基準にESGの観点を入れるように圧力が掛かっています。たとえば、環境問題に取り組むように圧力を掛けられていた770兆円余りを運用するアメリカの有力な資産運用会社のブラックロックが、気候変動問題を投資戦略の中心に位置づけたことが象徴的な出来事となりました。こうした中で注目を浴び始めたのが、「RE100」というキーワードです。これはRenewable Energy 100%の頭文字をとった計画で、企業の事業運営に必要なエネルギーを100%、再生可能エネルギーで賄うことを目標とする取り組みです。RE100のどのような点が注目に値し、それをベースにどのような投資戦略が描けるのか、考えてみます。

やはり深刻だった「消費増税」の影響、日本の景気はこの先どうなる?

正念場は東京五輪後

2019年10月に消費増税が実施されてから4ヵ月が経過しました。政府は2014年のような消費の大きな落ち込みを防ぐため、軽減税率や幼児教育の無償化などを実施しました。麻生太郎財務大臣は増税前の9月に「今回は税制面や軽減税率などの対策が消費者を気分的に下支えし、駆け込み需要は出ていない。駆け込み需要の後にその反動が出るわけだから、駆け込みがなければ反動も出てこないだろう」と述べていました。しかし、消費増税後の消費データは弱いままとなっています。はたして、この先の日本の景気はどうなっていきそうか、考えてみたいと思います。

狙い目は“二番底”?「新型肺炎」に学ぶ「ブラック・スワン」への向き合い方

リスクをとって暴落を買うべし

新型コロナウイルスによる肺炎の拡大は「ブラック・スワン」だとよく言われます。「ブラック・スワン」とはナシーム・ニコラス・タレブ氏の著書で一躍有名になった言葉で、「起きる確率は非常に低いが、万が一発生した場合、甚大な被害をもたらす事象」のことです。別名「テールリスク」とも言われます。テールとは確率分布のグラフの「裾野」のことで、たとえば正規分布のグラフ(釣鐘型のベルカーブ)の端っこのほう、つまりごく小さい確率でしか起きないリスクのことです。年末年始には「2020年大予測」という企画がさまざまなメディアで報じられましたが、その中で「新型肺炎」を予測したものはありませんでした。まったくの「想定外」のことで、まさに「ブラック・スワン」だと言えるでしょう。問題は「ブラック・スワン」に遭遇した時の対処です。まずは様子を見るというのが賢明でしょう。実際、感染の拡大はいつ終息するのか見通しが立たず、経済や企業業績への影響もつかみきれないからです。ですが、いつまでも指をくわえているばかりではいけません。「危機は好機(リスクはチャンス)」でもあります。結論から言えば、今回もまたこの「ブラック・スワン」でリ

新型肺炎騒動の裏で現職圧勝、“世界の半導体工場”に何が起きているか

前哨戦の苦戦を覆した2つの変化

足元では中国発の新型肺炎が世界の金融市場の最大関心事となっていますが、この問題が深刻になる前の1月11日には、台湾で4年に1度の総統選挙が実施されました。その選挙結果は、東アジアの地政学バランスに変化をもたらし、ひいては世界の金融市場にも影響を及ぼす可能性をはらんでいました。結果は、現職の民進党・蔡英文氏が事前予想を上回る圧勝。その背景にはどんな事情があり、これを受けて台湾を取り巻く経済環境はどうなっていくのか、考えてみます。

「新型肺炎」拡大で日経平均2万3000円割れ、株式市場の混乱はいつ収束?

日・米・欧・中、4地域の値動きを探る

新型肺炎の感染拡大への懸念から、グローバルの株式市場ではリスクオフの動きが強まっています。米国ではNYダウが1月17日に付けた高値から2週間で1,000ドル以上値下がりし、日本も同じ期間で日経平均株価は1,000円ほど下落しました。さらに震源地の中国では、春節休暇空けの2月3日の取引で上海総合株価指数が9%近く下落して始まり、市場参加者のリスク回避姿勢が鮮明になっています。世界の主要株式市場では、年初の中東情勢の混乱を乗り越え、株価は順調に値を戻していましたが、急ピッチな株価上昇に警戒感が出始める中での悪材料の出現により、株式市場では利益確定の売却行動が促された形です。当面は感染拡大のペースと経済的なダメージの広がりを見極めながらの、慎重な投資行動が求められそうです。

「新型肺炎」と「SARS」を同一視して株式投資することの危険性

多くの市場関係者の見方に物申す

新型コロナウイルスが、1月中旬に中国において新型ウイルスと認定され、その後、中国以外の国にも感染者が広がりました。感染者数は日々増えており、1月30日の日本時間の8時時点で、中国国内での感染者数は約7,000名を超え、死者は約170名に達しています。今回同様に、中国発のコロナウイルスが原因となったSARS(重症急性呼吸器症候群)は2002年年末から2003年春先まで発生しましたが、中国で5,327名が感染し、致死率は約10%に及びました。1月30日時点で、今回の新型コロナウイルスの感染者数はすでに中国国内のSARSのそれを超えており、日々増え続けています。今回の新型ウイルスとSARSには共通点が多いとされていますが、感染メカニズムや潜伏期間が異なるとの見方もあります。はたして今回の新型肺炎は、世界経済の先行きにどのような影響を与えそうなのでしょうか。現段階での筆者の見解を述べたいと思います。

1年で50%上昇、日本の投資家は「ナスダック」にどう向き合うべきか

買うとしても、どういう買い方がベスト?

短期的な下落を伴いながら高値を更新し続けた、2019年の米国株式市場。2020年に入っても勢いは衰えず、NYダウ平均は3万ドル、ナスダック総合指数は1万ポイントをうかがう流れとなっています。中でも、ハイテク銘柄で構成されるナスダック総合指数は、米国を代表する株価指数であるNYダウやS&P500と比べても強さが際立っており、2019年1月につけた直近安値に比べて約50%の上昇となっています。停滞感の漂う日本株に比べて、米国株、特にナスダックはなぜここまで力強い値動きとなっているのでしょうか。日本の投資家が考えておくべき、ナスダックとの向き合い方を検討してみます。

人手不足で脚光、日本のサプライチェーンを変える“名脇役銘柄”3選

供給網の効率化で先行

人手不足やそれに付随するコストアップは、サプライチェーンの主役であるメーカーや小売事業者の課題となっています。サプライチェーンを支える卸売事業者や物流事業者といった中間流通事業者も同様の課題を抱えていますが、その一方で現在の環境は彼らの存在感を高めるチャンスでもあります。顧客であるメーカーや小売事業者のコストアップという課題の解決に資する取り組みが実を結べば、中間流通事業者はその存在価値が向上すると考えるからです。今回は、こうした取り組みを先取りする、注目の“名脇役銘柄”を探ってみたいと思います。

SARS当時の値動きから考える、「新型肺炎」の株式市場への影響度

2003年に株価はどう動いた?

中国の湖北省武漢市で2019年12月8日に発生した新型コロナウイルスによる肺炎が、2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)のように感染が広がるのではないか――。そうした懸念から、香港をはじめとするアジア株式市場は1月21日以降、大きく値を下げました。新型肺炎による死者は80人、患者数は2,700人を超えました(1月26日時点)。これに対し、習近平指導部は政策総動員で感染拡大を封じ込める構えです。中国の春節休暇(1月24~30日)に入る前日、政府は武漢市(人口約1,100万人)の交通遮断を決定。中国旅行者協会は1月24~25日に、国内と海外への団体旅行の中止を発表しました。さらに27日、春節休暇を2月2日まで延長することを決定し、感染の拡大を抑制していく姿勢です。

2020年は“5Gの夜明けの年”、株式市場で要注目の銘柄7選

商用化が半導体産業の成長を加速

次世代移動通信システム(5G)の海外での商用化が始まり、半導体セクターへの波及効果が出始めています。2019年後半に5G半導体特需でファウンドリやロジックが底打ちしましたが、2020年は半導体メモリも復調してモメンタム(勢い)が強まることが期待できそうです。“5Gの夜明けの年”と言ってもよい2020年。半導体セクターにとってエポックメイキングな1年になると思われます。こうした状況下で、とりわけ好パフォーマンスが期待できそうな注目銘柄はどの企業なのか、考えてみます。